-

evenifall_shun

evenifall_shun

- 70319

- 151

- 1

- 1

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

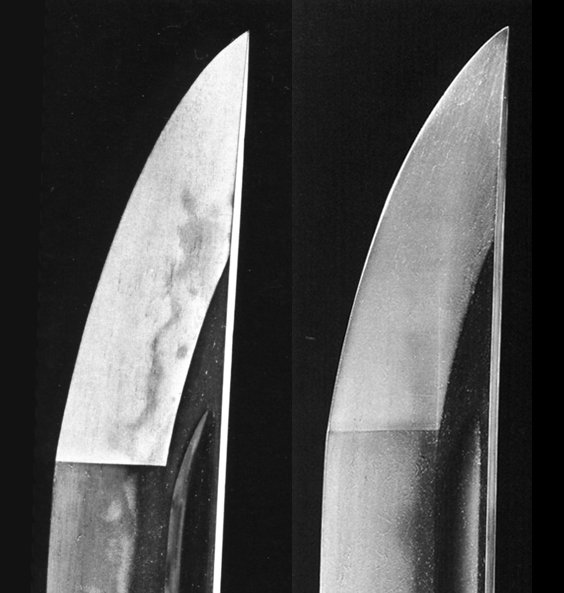

鋒(帽子)部分の拡大 (左)山姥切国広 (右)本作長義(山姥切長義) pic.twitter.com/kcWvfesMVs

2017-02-17 22:13:59 拡大

拡大

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

鋒(帽子)の刃方の丸みを「ふくら」といいます。 丸み(R)が大きい→ふくらつく 丸み(R)が小さい→ふくら枯れる

2017-02-17 22:16:43 つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

本作長義の方がふくらはついています。 元来、大太刀だったのでふくらの丸みもあります。 南北朝時代のものはもっと研ぎ減って、ふくらの枯れたものが多いですが、本作長義(山姥切長義)が健全であることを物語っています。 ふくらの丸み(R)が大きいので横手の位置は国広より高めです。

2017-02-17 22:16:55 つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

@tsuruginoya 山姥切国広の方がふくらは枯れています。 研ぎ減っているのではなく元来この形と思われます。 ふくらの丸み(R)が小さいので、その分、横手を下げて長義よりも鋒が大きくなって迫力があります。

2017-02-17 22:17:39 つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

@tsuruginoya 普通は、ふくらが枯れて鋒の大きい国広の方が全体に鋭い印象になりそうですが、国広よりも鋒の小さい長義の方が鋭くみえます。 これは全体の反りのバランスや配分によるものだと思います。

2017-02-17 22:18:13 つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

@tsuruginoya ただし、横手というのは刀身に元々ついているものではなく、研ぎ師がナルメで横手筋を切ります。 ですので、横手の位置は変えられます。 研磨の行程で下地まで戻してしまえば何もありません。

2017-02-17 22:21:57 つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

@tsuruginoya こうして見てみると、2振のふくらの丸み(R)は異なりますが、樋先の位置はピタリと一致していることが分かりますね。

2017-02-17 22:25:03 つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

それと、通常の刀剣というのは鎬筋を挟んで平地と鎬地の割合が7:3が一般的です。 しかし、本作長義(山姥切長義)のような南北朝時代の太刀というのは鎬地の方が狭くなっています。 8:2まではいきませんがほんの数%ほどでも鎬地が狭いと鋭い印象になるのかもしれません。

2017-02-17 22:30:32 つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

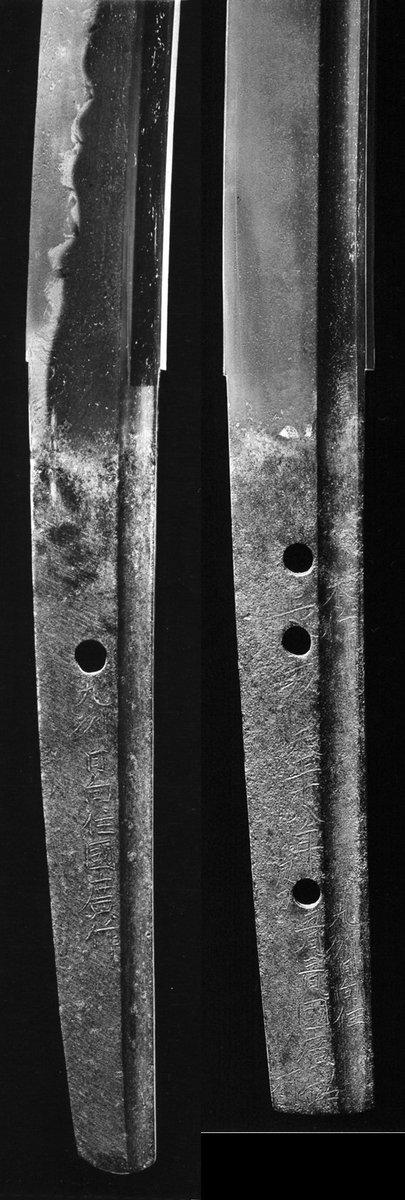

腰元から茎部分を並べてみました。 (左)山姥切国広 (右)本作長義(山姥切長義) 山姥切国広は生ぶで茎にも反りがあるので力強い感じがします。 本作長義(山姥切長義)は反りがもっとも浅くなっていて力が抜けています。 pic.twitter.com/GtPtjRcgGc

2017-02-17 22:40:38 拡大

拡大

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

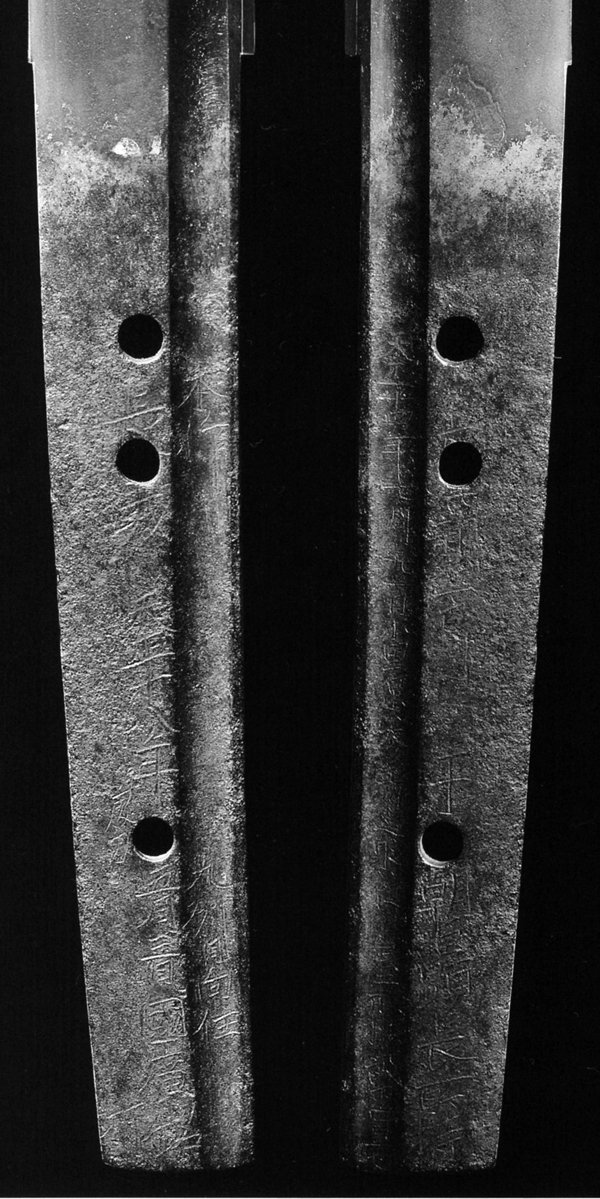

茎部分を並べてみました。 (左)山姥切国広 (右)本作長義(山姥切長義) 共に製作年紀は天正18年で、山姥切国広は2月、本作長義(山姥切長義)は5月3日です。 ほぼ同時期に切られているにもかかわらずに少し筆跡が違います。 長義の方が流暢で、国広の方が固い感じがします。 pic.twitter.com/NCFaqx4vmL

2017-02-17 22:52:29 拡大

拡大

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

(左)山姥切国広 (右)本作長義(山姥切長義) 本作長義(山姥切長義)の方は字数も多いのでかなり窮屈であり、掻き通しの棒樋の中にも切り銘しているので相当に難しいです。 しかし、銘字は流暢で伸びやかとなっています。 国広の銘字のなかでも最も名筆といえます。 pic.twitter.com/sbOli0zkzl

2017-02-17 23:07:49 拡大

拡大

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

@tsuruginoya 一方で、山姥切国広は字数も通常の数ですが、茎の大きさの割には銘字が小さい印象を受けます。 そして、文字が角張っていて、鏨も1つ1つがカチっと切られていて固い感じがします。 国広の銘としては通常のものですが長義の流暢さに比べてしまうと固い感じですね。

2017-02-17 23:08:13 つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

@tsuruginoya それだけ山姥切国広は入念作で丁寧に切銘したとも解釈できますが。 銘字に関しては本作長義の方が流暢で上手といえます。

2017-02-17 23:09:11 つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

@tsuruginoya 例えば、「九州日向住国広 天正十八年」の文字では「住」「国」「広」「正」「十」「年」などが比較すると違いが分かりやすいです。

2017-02-17 23:12:503/2 追記

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

「山姥切国広」の展示を祝してアイコンを堀川国広 天正17年作の脇指に彫られた毘沙門天(多聞天)に変更しました。 天正17年は「山姥切国広」が製作された天正18年の前年の作品です。 pic.twitter.com/eyE0Auf3AD

2017-02-19 00:06:21 拡大

拡大

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

脇指 日州住藤原国広 天正十七年八月日 毘沙門天(多聞天)の全景 pic.twitter.com/MC3BS2LRJe

2017-02-19 00:07:37 拡大

拡大

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

脇指 日州住藤原国広 天正十七年八月日 tsuruginoya.com/mn1_3/f00017.h… pic.twitter.com/3Veg4QElLY

2017-02-19 00:08:45 拡大

拡大

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

堀川国広が「山姥切国広」が製作された場所はどこであったのか。 足利説と小田原説がありますが、近年は足利説が有力視されています。 「堀川国広とその一門」展の図録に詳しく記されています。

2017-02-26 20:04:30 つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

堀川国広は「本作長義(山姥切長義)」に既に大磨上無銘なので切付銘のみを切った説、磨上げも行い磨上銘を切った説があります。 近年は既に大磨上無銘であった備前長義の刀に切付銘のみを切った説が有力視されています。 「堀川国広とその一門」展の図録に詳しく記されています。

2017-02-26 20:08:09 つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

堀川国広は下野国(栃木県)足利へ向かう途上、美濃国(岐阜県)において大道との合作を遺しています。 相模国(神奈川県)小田原にも綱家・康国・康春・総宗ら小田原相州とよばれる刀鍛冶がいました。 堀川国広が小田原に行っていれば何らかの足跡や形跡があってもよさそうですが全くありません。

2017-02-26 20:24:17 つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

@tsuruginoya 堀川国広は出羽大掾国路(初め国道)という元来は美濃出身と思われる弟子をとっています。これは、美濃を訪れたことが縁となっていますが、堀川国広には小田原相州系の刀鍛冶の弟子はおりません。

2017-02-26 20:26:413/2 追記

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

本作長義(山姥切長義)の茎 目釘孔が3つ空いています。 堀川国広が切付銘を切った時点では第1・第3目釘孔が空いていたと考えられています。 真ん中の第2目釘孔は銘文に孔がかかっている後世に空けられたもの。 ただ、第2目釘孔が山姥切国広の目釘孔にもっとも位置が似ています。 pic.twitter.com/wRLI750LIY

2017-02-27 21:48:26 拡大

拡大

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

つるぎの屋@日本刀買取専門店

@tsuruginoya

@tsuruginoya 通常の打刀拵の位置からすれば第2目釘孔が使用されます。 太刀拵であればもう少し下になります。 ただ、室町時代や江戸時代初期までは本作長義(山姥切長義)の第1目釘孔のように比較的に目釘孔が上の位置のものをみかけます。当時の拵の様式であったのでしょうか。

2017-02-27 21:51:33