-

zionadchat

zionadchat

- 1166

- 2

- 0

- 0

zionadchat39

@zionadchat39

zionadchat39

@zionadchat39

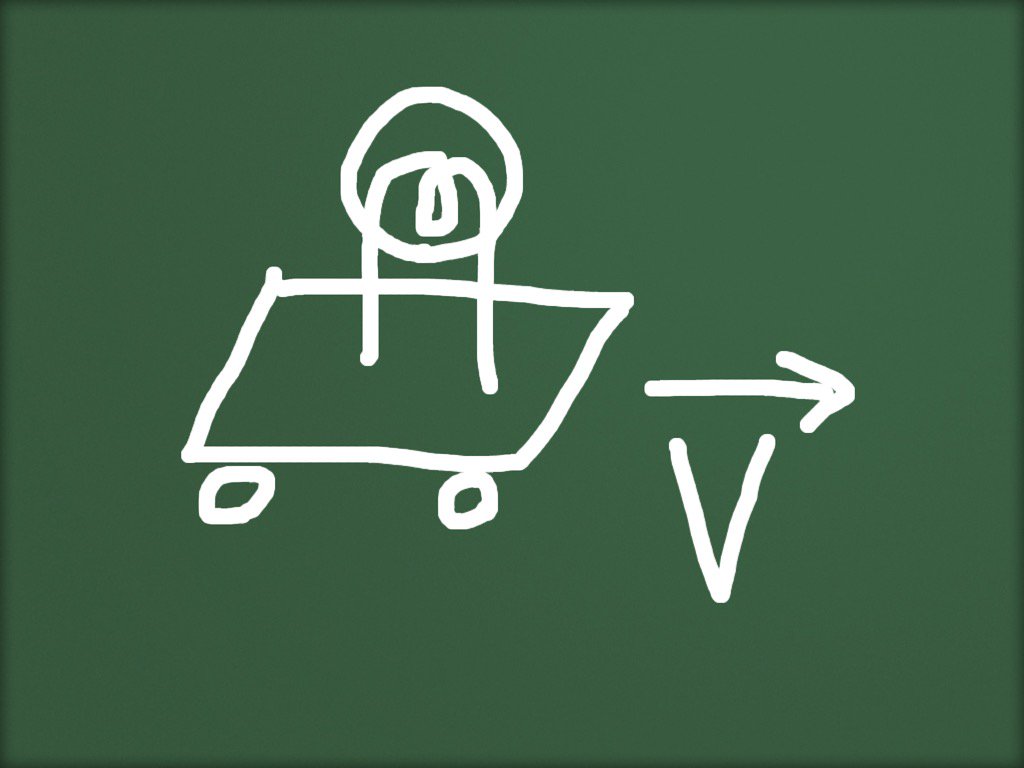

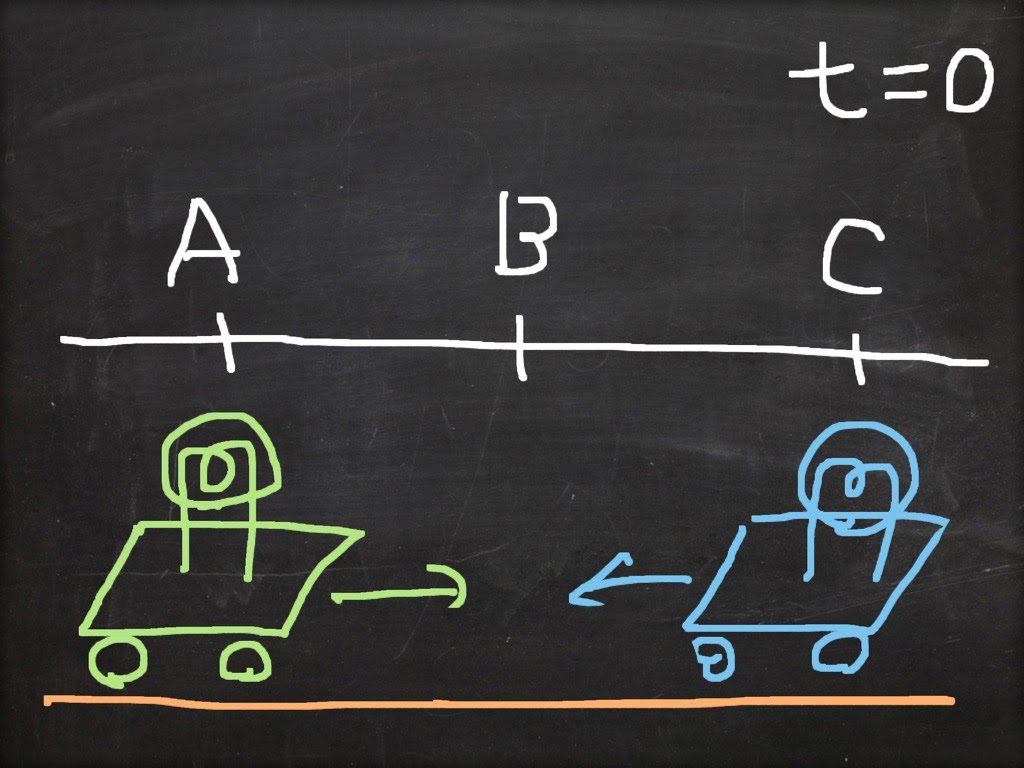

ガリレオ相対性原理は光映像情報を集める観察者局所点が不在。 頭の中で、光源を載せた台車をイメージすると、 その速度は、なんに対しての速度であるか、 最初は意識しない。 pic.twitter.com/oNncoRlsxr

2017-09-09 11:55:33 拡大

拡大

zionadchat39

@zionadchat39

zionadchat39

@zionadchat39

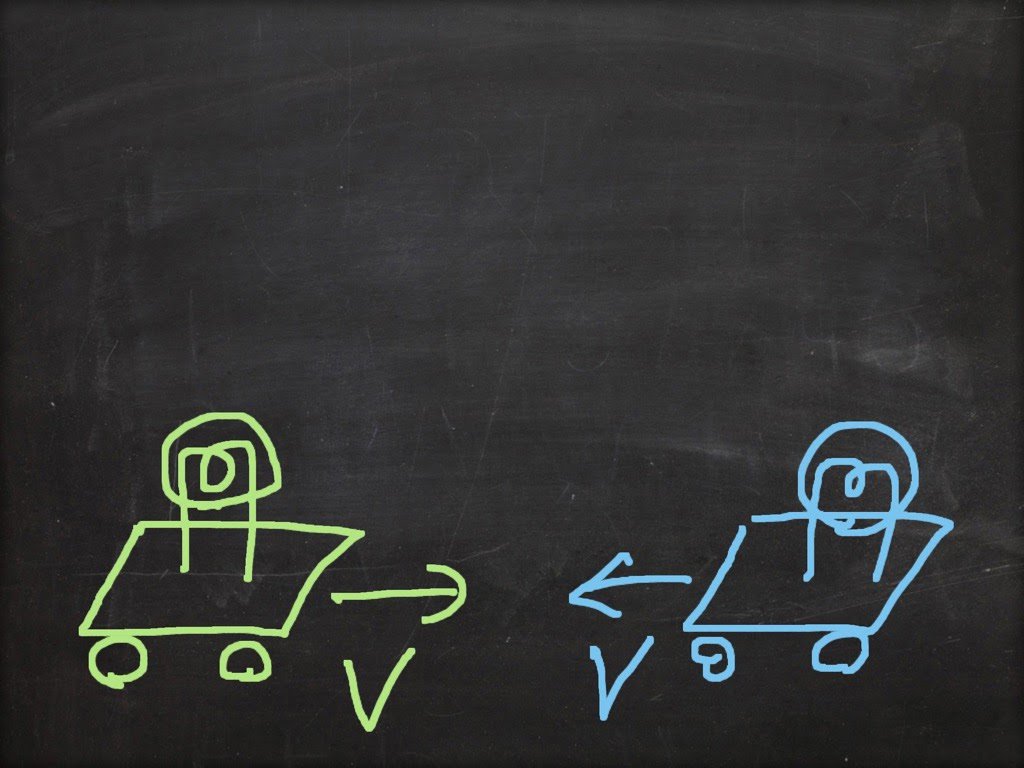

テクニックは、言語意識に騙されないテクニックは、 具体化描写することと、1つではなく、2つ以上を使うこと。 グリーン台車速度とブルー台車速度をイメージする。 pic.twitter.com/7qJxAq7oKd

2017-09-09 11:56:57 拡大

拡大

zionadchat39

@zionadchat39

zionadchat39

@zionadchat39

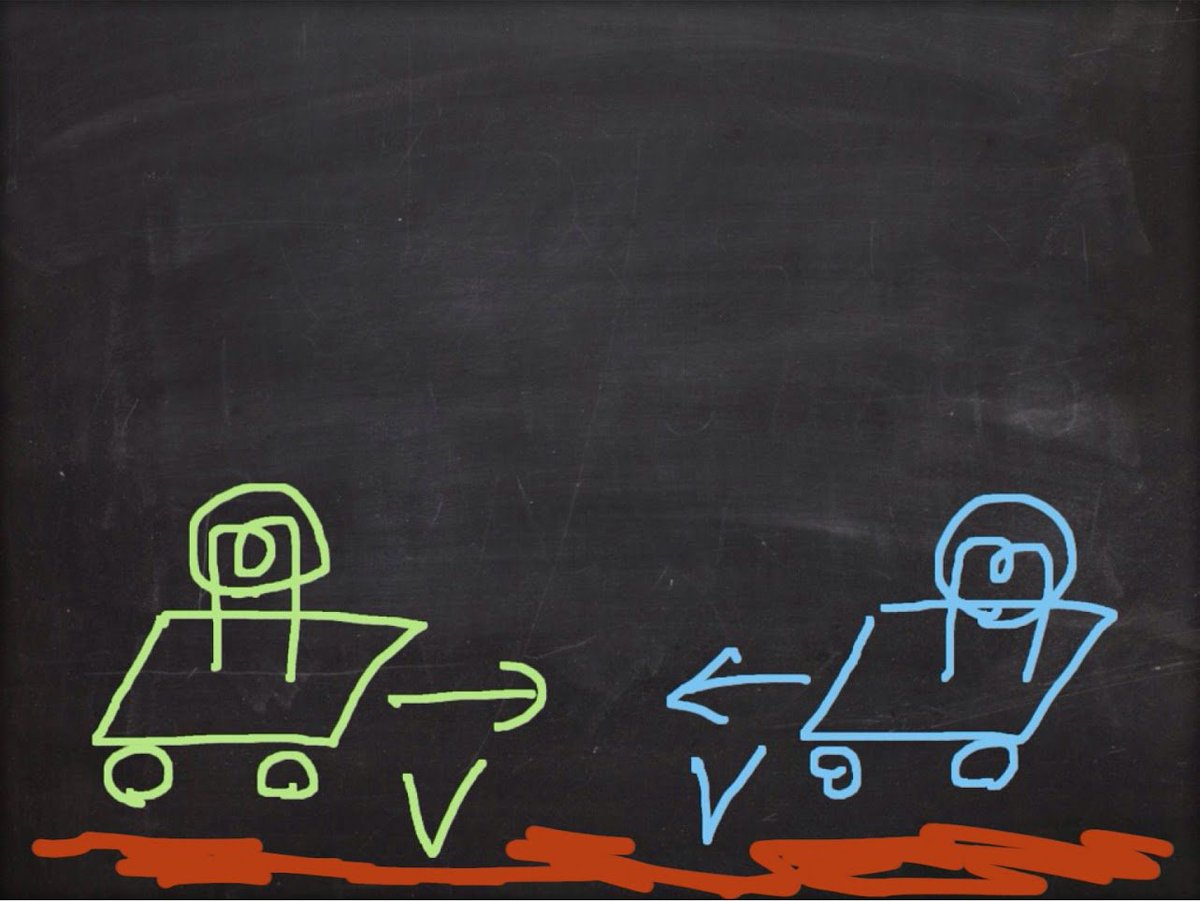

大地を描いてみよう。大地に対して台車は動いている。 グリーン台車とブルー台車の速度が同じときもあるし、違うときもある。方向も、同じときもあるし、違うときもある。 pic.twitter.com/NCKKWA4oaD

2017-09-09 12:10:33 拡大

拡大

zionadchat39

@zionadchat39

zionadchat39

@zionadchat39

ガリレオ相対性原理では、観察者が不在だ。 だからこの大地を右に秒速2C、光速の2倍で動いていると宣言すれば、 台車の速度は「V+2C」と加算表記できる。

2017-09-09 12:11:28 zionadchat39

@zionadchat39

zionadchat39

@zionadchat39

電磁現象世界の相対性を記述するには、 近接作用で現場からの情報が遅延し、 すべて過去の現場情報であるを意識する、 前線司令部付き情報将校を真似ればいい。 彼の日常業務、王に観(み)せる 過去現場情報群の同時刻集合絵図作成。 地図作成技法を。

2017-09-09 12:28:44 zionadchat39

@zionadchat39

zionadchat39

@zionadchat39

情報将校の仕事のほとんどは、イメージや言葉に騙されないことである。もちろん不可能だ。可能な限り、やっていこう。

2017-09-09 13:02:38 zionadchat39

@zionadchat39

zionadchat39

@zionadchat39

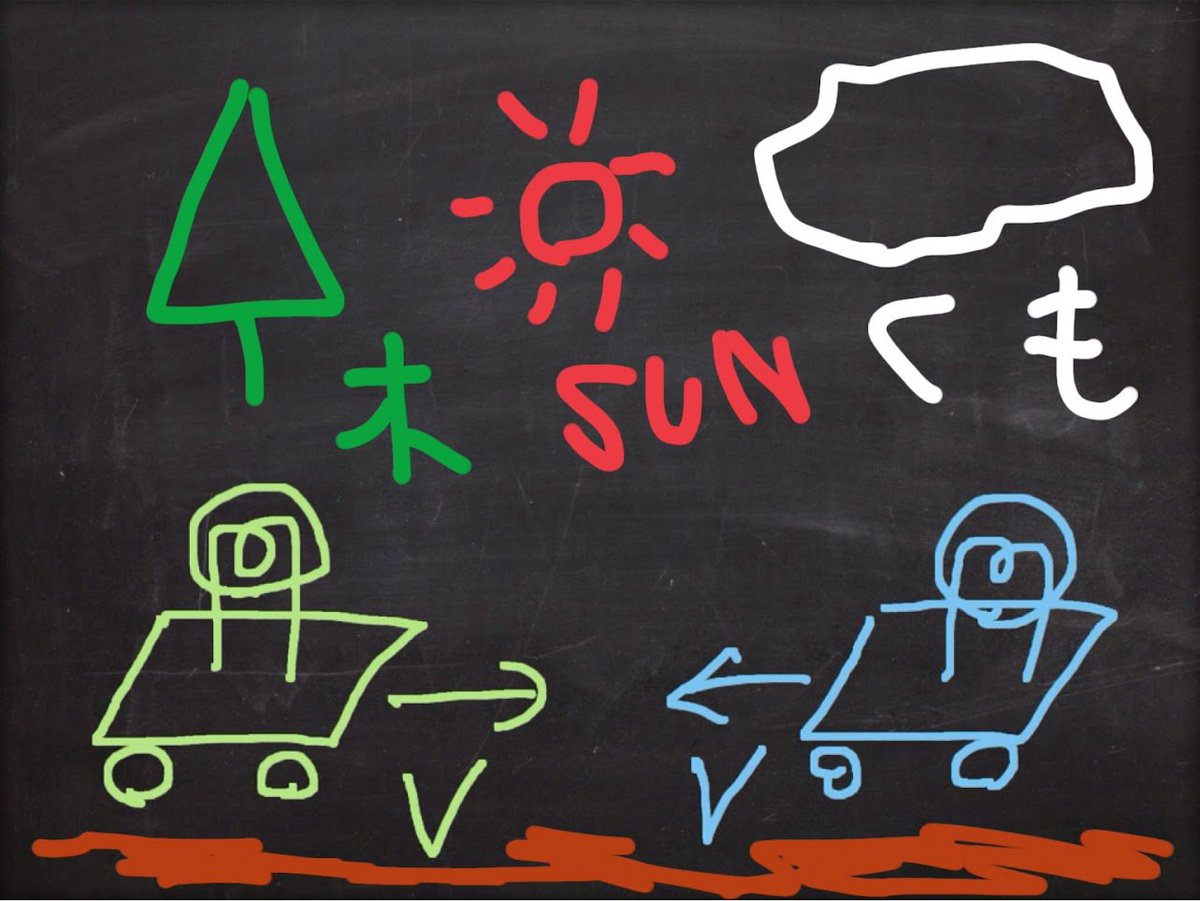

大地と台車2台の背景に、木と太陽と雲を描いた。 pic.twitter.com/6NDxIzS75p

2017-09-09 13:09:48 拡大

拡大

zionadchat39

@zionadchat39

zionadchat39

@zionadchat39

木: 大地に生えてるから動かないイメージ。西部劇のタンブルウィード(回転草)とかを例外にすれば、植物は動かないイメージ。 個体としての植物は動かないけど、植生としての世代を経て、大地を動いてる。

2017-09-09 13:07:13 zionadchat39

@zionadchat39

zionadchat39

@zionadchat39

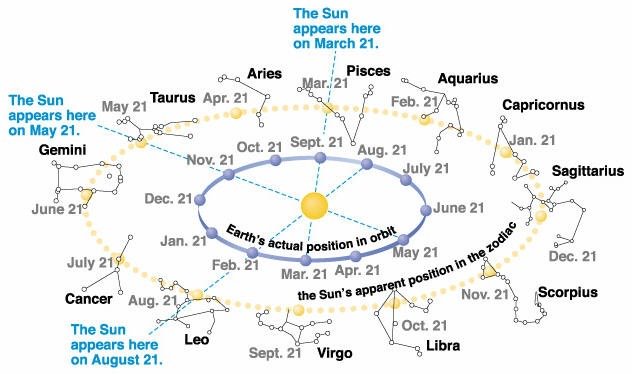

動くとは観察時間の幅をどう摂(と)るか。ストロボ撮影での自動車ホイールや飛行機のプロペラ。 秒ごとに観察する夜空の星々や月や惑星や太陽。 24時間ごとに観察する、金星や火星の動き。月の30分遅れ。 1日や1年ごとに観察する、黄動(こうどう、英: Ecliptic)。背景の動き。

2017-09-09 13:25:47 zionadchat39

@zionadchat39

zionadchat39

@zionadchat39

What is the ecliptic? quora.com/What-is-the-ec… pic.twitter.com/C228H0cDuA

2017-09-09 13:26:31 拡大

拡大

zionadchat39

@zionadchat39

zionadchat39

@zionadchat39

太陽や月: 規則的な動き。等速とか等角、運動。 雲 : 不規則な速度。観察者(位置での)時間幅一定で比較。 台車速度は、思考実験では定義による規則的な速度。微分での点での速度。 実験では平均の速度。2回の測定変化。ドップラー・レーダーとか。

2017-09-09 13:43:06 zionadchat39

@zionadchat39

zionadchat39

@zionadchat39

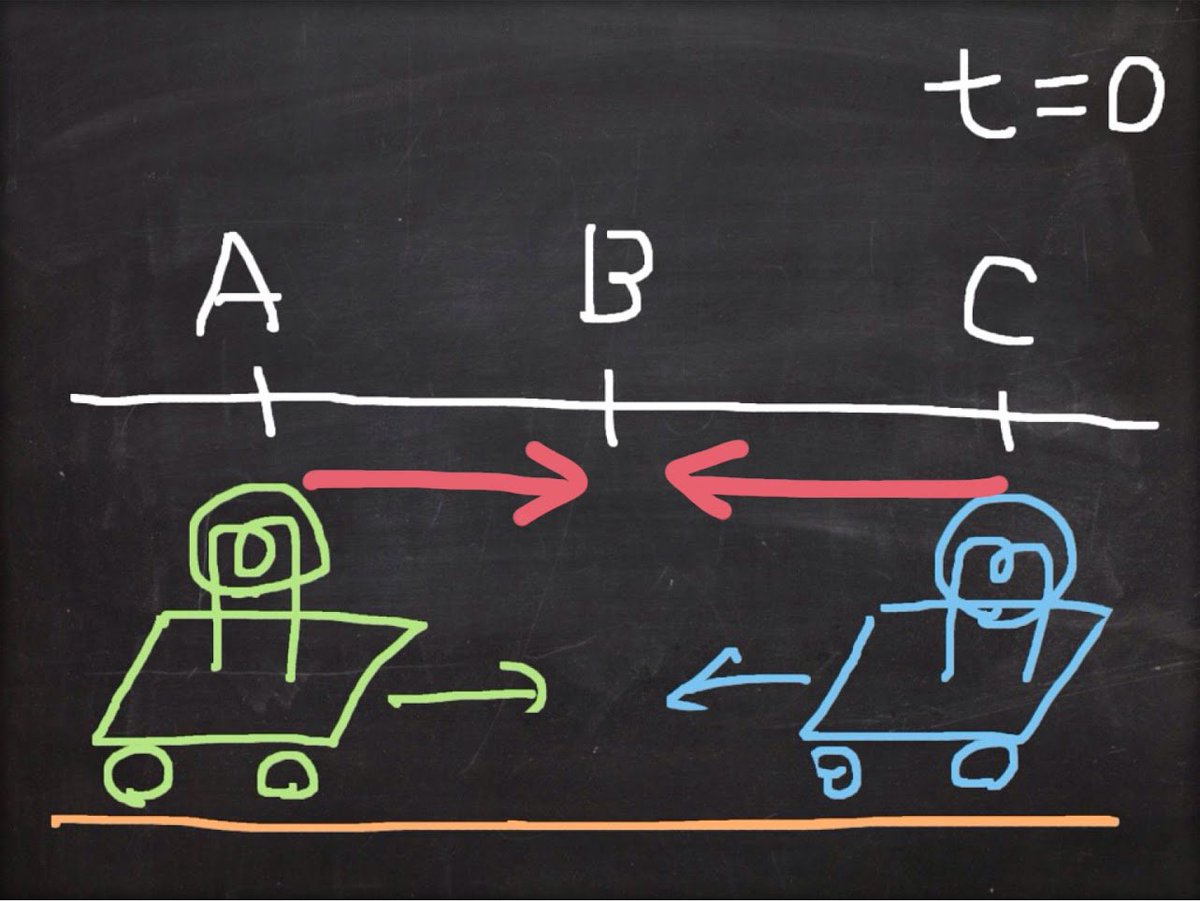

木や太陽や雲に比べて動かないイメージから背景に大地や線路を選び、等間隔の刻みを入れて数直線にした。 いきなり数直線に台車速度や列車全長イメージ、さらに光速Cを入れたのが19世紀生まれの方々。光速は光源の速度に影響されないんで、ガリレオ相対性原理が通用しなくなった。 pic.twitter.com/uIWH0pIG7K

2017-09-09 13:56:03 拡大

拡大

zionadchat39

@zionadchat39

zionadchat39

@zionadchat39

時刻0の数直線と大地は、動かない。 これから時刻1になる絵図の中を動くのは、 豆球光源と一体になった台車。 それに、光源から旅立つ光子。 これが従来の線路慣性系。

2017-09-11 20:03:44 zionadchat39

@zionadchat39

zionadchat39

@zionadchat39

グリーン光源から放たれる光と、 ブルー光源から放たれる光に、 注目しよう。 pic.twitter.com/LTL1e0jdPW

2017-09-11 20:33:51 拡大

拡大

zionadchat39

@zionadchat39

zionadchat39

@zionadchat39

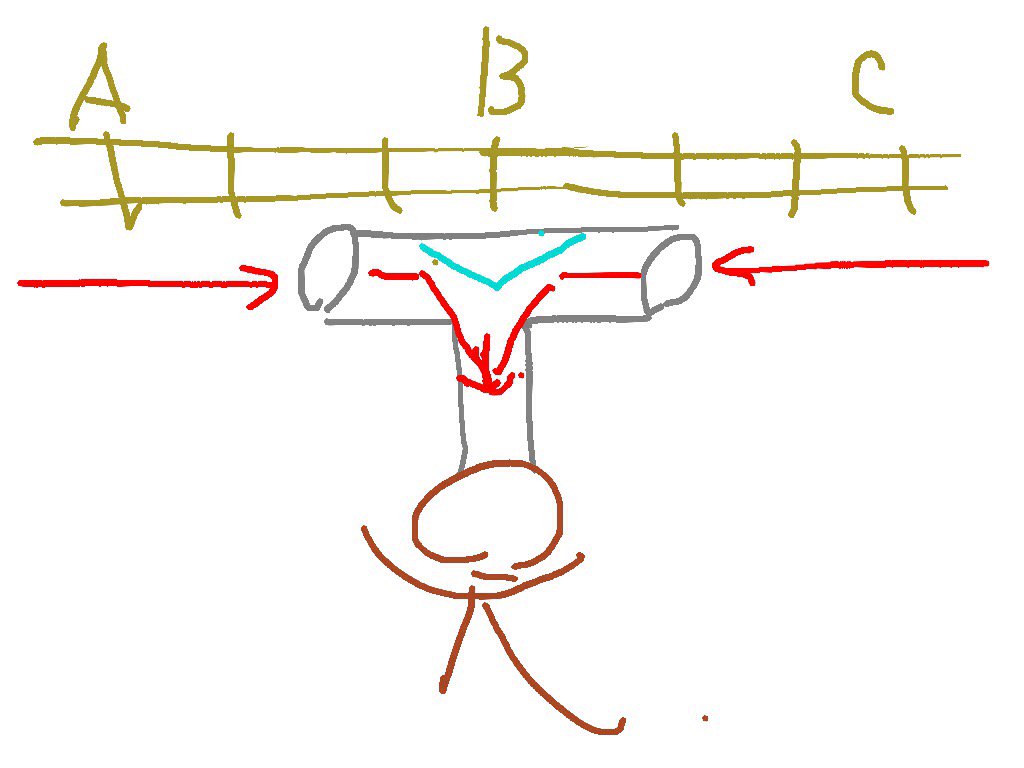

線路慣性系から見て、グリーン光源とブルー光源から光が同時に発射された。 線路枕木位置A、B、C。の、3ヶ所には歩哨さん達が立って居て、 腕時計時刻と枕木埋め込み時計時刻が、すべて同期してある。 時刻0に2ヶ所で光が発射された。

2017-09-11 20:34:38 zionadchat39

@zionadchat39

zionadchat39

@zionadchat39

台車の速度は、どうでもいい。 1秒後、線路枕木位置Bの歩哨さんが、 グリーン豆球とブルー豆球が同時に光ったのを確認した。 シュモク鮫(ハンマーヘッド)のような2方向が同時に見える観察装置を使って、 pic.twitter.com/I6rWRmW137

2017-09-11 20:35:28 拡大

拡大

zionadchat39

@zionadchat39

zionadchat39

@zionadchat39

豆球が光った瞬間の、線路A位置と線路C位置の枕木時計が時刻0が見えた。 時刻0光映像情報が見えたのが、線路B位置、歩哨さん腕時計時刻1。

2017-09-11 20:36:08 zionadchat39

@zionadchat39

zionadchat39

@zionadchat39

逆に考えてみよう。線路位置Bから左右に同時に光を放つ。 1秒後、線路位置AとCを通りがかったグリーン台車中央とブルー台車中央に光が届く。 台車真下の、線路枕木時刻を読み。時刻1だ。 pic.twitter.com/VUQw9H0jak

2017-09-12 14:35:08 拡大

拡大

zionadchat39

@zionadchat39

zionadchat39

@zionadchat39

アインシュタイン氏が、列車系と線路系では、時の流れが違うとしたので、線路慣性系時刻だけを、まず使ってる。 台車全長も、ローレンツ収縮という幻想が、まだ頭にこびり付いている方もいる方もいるかもしれないので、台車中央という言葉で、台車長さを登場させていない。

2017-09-11 20:54:57 zionadchat39

@zionadchat39

zionadchat39

@zionadchat39

時々刻々の線路上の光子ペア。光子存在2つの中間位置が、線路位置Bを動かない。 線路慣性系が、光子ペア中央に対して相対速度ゼロであることを確認した。

2017-09-11 20:56:15