『平凡社ライブラリー @Heibonsha_L こんな判型でいいですか?』について

平凡社

@heibonshatoday

平凡社

@heibonshatoday

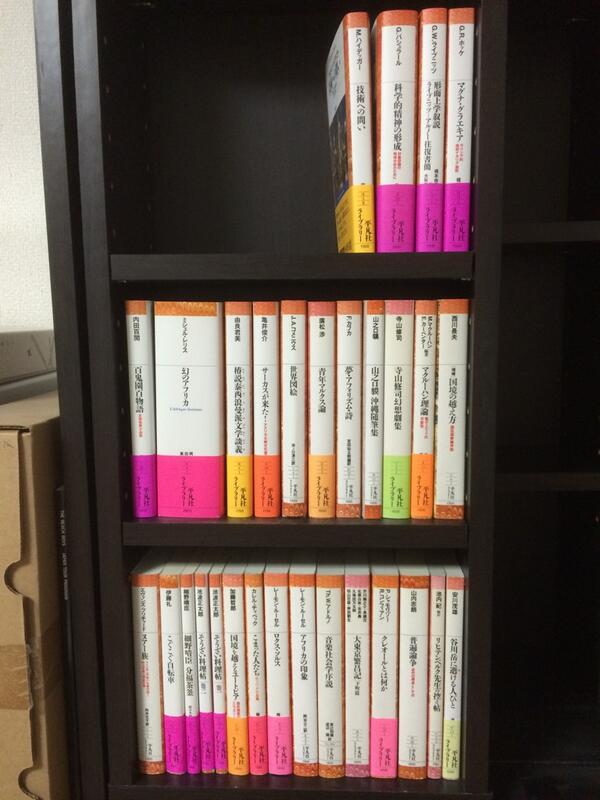

目下自宅の引っ越し作業中なのですが、平凡社ライブラリーを集めてみたら、思いのほかきれいだったのでぱちりと。 pic.twitter.com/lM8SWdxxwF

2014-05-13 22:29:01 拡大

拡大

平凡社

@heibonshatoday

平凡社

@heibonshatoday

申し訳ありません。一部書店さんでは、専用の大きさのカバーをご用意いただいているとうかがっております。RT@dagayamon 平凡社ライブラリーの「文庫本と新書の中間にある背の高さ」はカバーかけにくい

2014-05-14 13:19:39 平凡社

@heibonshatoday

平凡社

@heibonshatoday

平凡社ライブラリーのツイッターが始まりました。→@Heibonsha_L 文庫より微妙に大きいと文句を言われながらも21年、刊行点数は800点を超えました。今となっては「世界判型遺産」としての役割も大きいライブラリー、どうぞこれからもごひいきに、よろしくお願いいたします。

2014-05-14 16:37:57 平凡社

@heibonshatoday

平凡社

@heibonshatoday

@murakami_gya お心遣いありがとうございます! もはや絶滅危惧種の判型となってしまいました…。今後とも保護活動、何卒よろしくお願いいたします。@Heibonsha_L

2014-05-16 10:47:32 平凡社

@heibonshatoday

平凡社

@heibonshatoday

ライブラリーには本山荻舟『飲食事典』heibonsha.co.jp/book/b160968.h…という大著も。RT@Heibonsha_L 学術文庫は最近、日本の食文化史の文庫化が多い気がします。そして平凡社ライブラリには原田信男『歴史の中の米と肉 食物と天皇・差別』があります。昨年復刊。

2014-05-21 13:23:02 平凡社

@heibonshatoday

平凡社

@heibonshatoday

逃げ遅れたという説があります。RT@ddddhdt かつては、いろいろあった「○○ライブラリー」のうち、平凡社のそれだけ生き残ったのはなぜか。

2014-05-23 15:32:19 平凡社

@heibonshatoday

平凡社

@heibonshatoday

大変申し訳ございません。RT@Nanakusa17 平凡社ライブラリーは文庫本よりも微妙に背が高いから、文庫本用の棚には入らないけど、ハードカバーと同じ棚にいれると見栄えがしなくて困っているという話でしょうか。

2014-05-23 15:32:57 平凡社

@heibonshatoday

平凡社

@heibonshatoday

幅も微妙に文庫より大きいという罠が。@sigh_to_you 今はハヤカワ文庫も仲間〜 RT 大変申し訳ございません。RT@Nanakusa17 平凡社ライブラリーは文庫本よりも微妙に背が高いから、文庫本用の棚には入らないけど、ハードカバーと同じ棚にいれると見栄えがしなくて困って

2014-05-23 16:22:34 平凡社

@heibonshatoday

平凡社

@heibonshatoday

(うちも筑摩書房さんと…)@heibonshatoday 東京創元社さんと早川書房さんがお互いのオススメ本を紹介する企画、面白そうです〜 ebook.itmedia.co.jp/ebook/spv/1405…

2014-05-25 00:40:20 平凡社

@heibonshatoday

平凡社

@heibonshatoday

面目ありません。以前はあの大きさのシリーズがいろいろあったのですが、いまや弊社だけで…。RT@hasegawa_fusao 平凡社ライブラリーのあの微妙なサイズなんなんだろう。なにか一般的な規格なの?気に入ってるブックカバーがつけられなくて困る。

2014-05-26 16:45:22 平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

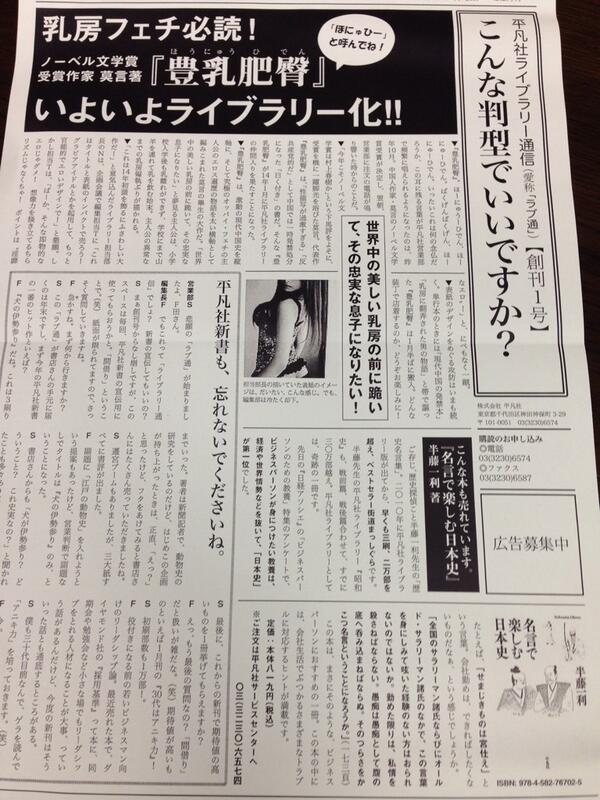

①『平凡社ライブラリー通信 こんな判型でいいですか?』の存在を知っています か…。今年1月から営業部が不定期刊行している学級新聞…みたいな宣伝チラシがあるのです。(全国の書店員さんに新刊案内と一緒に送っています)。 pic.twitter.com/U7CpXJXNGi

2014-05-26 23:17:42 拡大

拡大

平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

②『平凡社ライブラリー通信』では、毎月のライブラリーの新刊&既刊の案内に加え、第2面(といってもB4両面ペラ一枚なのでつまりは裏面…)に特集『徹底追及!いかにして平凡社ライブラリーはこのような判型になったのか?』を2号にわたり掲載しています。

2014-05-26 23:18:01 平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

③そもそもなぜライブラリーってこんな中途半端な判型なの…ブックカバーかけづらいよ…と思っていらっしゃる読者の方もきっと多いはず…。

2014-05-26 23:18:19 平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

④この特集では、1993年のライブラリ創刊時に営業担当だったFと前編集長H、そして前営業担当Sの3人が赤提灯で一杯やりながらライブラリーの誕生秘話を語っています…。少し紙面を覗いてみましょう。

2014-05-26 23:18:28 平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

⑤(SとHはビール、Fは三岳のロックで始まります。)F:(元々は平凡社の単行本が他社に文庫にとられてしまわないように)91年にウチでも文庫みたいなものを始めようという話が本格的に持ち上がって準備を開始したんだけど、ちょうど90年3月から岩波書店さんが同時代ライブラリーを始めてて。

2014-05-26 23:18:52 平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

⑥それで人文書版元が何社か集まってライブラリーを刊行しよう、なんて話が持ち上がってね。これからはライブラリーの時代ということになったんだよな。(ライブラリー判というのは判型の一つで、縦161mm×横111mm以下のサイズ)。で、結局、今でも出しているのはウチだけなんだけど、ね笑。

2014-05-26 23:20:16 平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

⑦S:ものの見事に、時代を読み間違えてしまったと(笑)。でも、やっぱり訊きたいのは、どうしてライブラリーなんていう判型にしたのかっていうことですよ。

2014-05-26 23:20:35 平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

⑧F:それはさあ、今じゃ1,000円を越える文庫って珍しくないけど、当時はやっぱり高額の文庫って考えづらかったのよ。あとは、部数もふつうの文庫なら10,000部は刷らなきゃっていうのもあった。

2014-05-26 23:20:48 平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

⑩H:ライブラリー版であれば、やや判型も大きいし、紙も文庫にくらべていいものを使っているから、千円台でも違和感がないし、そうなれば、数千部からでもはじめられるという利点があると考えられたんですよ。

2014-05-26 23:21:02 平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

⑪F:人文書なんて何千円もする本だから、千円台でもかなりお手軽感があるしさ。 S:それでライブラリー版に決定したと。

2014-05-26 23:21:12 平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

⑫F:デザインは中垣信夫先生に頼んでさ。中垣さんがヨーロッパみたいなイメージで、しかも高級感を出したいっていうんで、背表紙にマーブル模様が入って、文庫とは違うんだぞって雰囲気になった。それで93年6月に創刊と。

2014-05-26 23:21:24 平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

平凡社ライブラリー

@Heibonsha_L

⑬…というわけでライブラリの創刊当時の営業担当者曰く、こんな経緯でライブリが創刊されたようです。居酒屋談義ではありますが、創刊当時の雰囲気を知っていただけたら嬉しいです。今後とも棚に入りづらい…こんなライブラリーをぜひとも宜しくお願いいたします。

2014-05-26 23:21:33