福島県いわき市はどれくらい「古い」か?

K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

もっとも、いわき市の「歴史」の視点からすれば、最古の地層は八茎石灰岩と高倉山層群の古生代二畳紀sekitankasekikan.or.jp/koseidai.htmlらしいので.. togetter.com/li/709894#c158…

2014-08-25 00:26:53 K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

. @y_mizuno いいね、有り難うございます!余談ですが、一つの自治体で古生代、中生代、新生代の地層があるのは日本広しと(もしかしたら世界広しと?)いえども、いわき市だけのようです。

2014-08-25 00:59:47 MIZUNO Yoshiyuki 水野義之

@y_mizuno

MIZUNO Yoshiyuki 水野義之

@y_mizuno

それは興味深い!なお地質学的には福島県の阿武隈高地は、紀伊半島の高地地帯に似ているそうなので、1つの自治体でなければ他にも? @Slight_Bright 一つの自治体で古生代、中生代、新生代の地層があるのは日本広しと(もしかしたら世界広しと?)いえども、いわき市だけのようです。

2014-08-25 01:03:17 K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

. @y_mizuno これは石炭化石館の学芸員の方から伺ったのですが、改めて思うに、阿武隈帯が付加体として形成される過程で、たまたまこの狭い地域に広範な年代の地層が寄せ集まったためではないか?と。自治体をまたがっても、ここまで広範な年代となると。。。

2014-08-25 01:13:50 MIZUNO Yoshiyuki 水野義之

@y_mizuno

MIZUNO Yoshiyuki 水野義之

@y_mizuno

@Slight_Bright 阿武隈高地と紀伊半島が似ているのは、地質学的ではなくて地形的でした。日本大百科全書では、阿武隈高地「地形的には定高性山稜や小起伏面の発達する隆起準平原」、紀伊半島「全体として等高性の山地で、大台ヶ原山や高野山などに山頂平坦面が残る隆起準平原」。

2014-08-25 01:33:52 K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

. @y_mizuno 加えていわきから外れますが、「福島県の地質」tohoku-geo.ne.jp/information/da…(PDF3P目)にもあるように、日立市にある小木津山自然公園内の地層は同じ阿武隈帯に属しますが、生命が爆発的進化を遂げたカンブリア紀にまで遡り、日本最古だそうです。

2014-08-25 01:39:45 MIZUNO Yoshiyuki 水野義之

@y_mizuno

MIZUNO Yoshiyuki 水野義之

@y_mizuno

@Slight_Bright 田村市の山中も、いわき市田人の風景も、いわき市川前町志田名地区に向かった時も、二本松でも郡山の郊外でも、飯舘村の山中も、あの阿武隈高地の姿は、いつも私に、日本の原風景はきっと、こうだったのではないかという感慨と感覚を、思い起こさせるような気がします。

2014-08-25 02:00:12 K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

@y_mizuno まさにこんな景色でしょうか?これは田村の大滝根のカルストから、市街を眺めたところですが、じぶんもけいはんなに5年ほど住んでいましたので、これが奈良あたりの盆地だと言われても納得しそうな気がします。 pic.twitter.com/vtLbvt5xCq

2014-08-25 02:12:35 拡大

拡大

MIZUNO Yoshiyuki 水野義之

@y_mizuno

MIZUNO Yoshiyuki 水野義之

@y_mizuno

まさにそう。熊野古道の途中で開けたところから山を見ると延々、遠方まで山が続いている。古事記の「たたなづく、青垣 山ごもれる、大和し美し」。阿武隈はそれと同じ感覚。@Slight_Bright 奈良あたりの盆地だと言われても納得しそう pic.twitter.com/vFgZb7MBeT

2014-08-25 02:36:27 拡大

拡大

コメントを追記しました。

Masa Okumura

@mokumura

Masa Okumura

@mokumura

「福島県いわき市はどれくらい「古い」か?」を楽しみました。いわき市の東40kmの海域に帝国石油,エッソの共同探鉱によって1973年に発見され磐城沖ガス田と岩手県の久慈沖の石油掘削に関係したので東北の地質は調査・勉強した。石油の多いジュラ記より古く化石も豊富です@y_mizuno

2014-08-25 22:33:08 K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

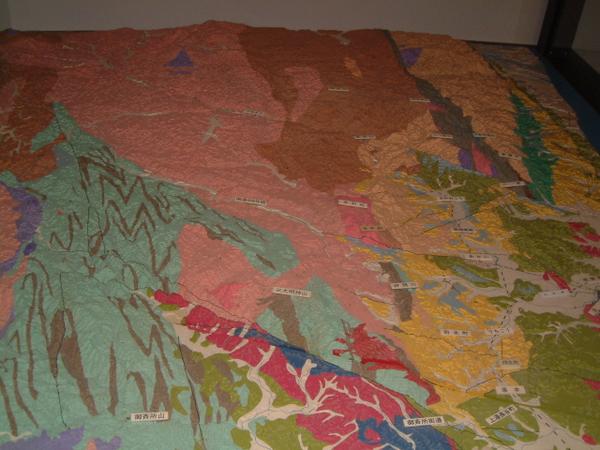

@y_mizuno 湯本の石炭化石館にあった地層・岩石の年代を示す展示です。いわき市含め阿武隈変性帯が、広範な年代の地層がモザイク状に広がって出来ていることが良く分かります(続く)。 pic.twitter.com/44vbPUD7oX

2014-08-25 21:35:44 拡大

拡大

K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

@y_mizuno 地層の年代の色分けを示す凡例ですが、古生代からフタバスズキリュウなどの双葉層群の中生代白亜紀を経て、石炭に代表される新生代に至るまで及んでいます。 pic.twitter.com/rvUTBTDWH9

2014-08-25 21:38:41 拡大

拡大

MIZUNO Yoshiyuki 水野義之

@y_mizuno

MIZUNO Yoshiyuki 水野義之

@y_mizuno

@Slight_Bright 写真、ありがとうございます。ところで石炭紀そのものは古生代だったかと思いますが、「石炭に代表される新生代に至るまで」という部分の意味は?

2014-08-26 03:20:00 K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

. @y_mizuno いえ、この古生代の「石炭紀」の意味する石炭はおそらくイギリスで石炭が形成された地質年代に由来する地質年代名ですが、いわき含め日本の石炭の形成時期はそれよりはるかに「新しく」、常磐炭鉱の場合は3000万年ほど前の新生代の植物が石炭化したものだそうです。

2014-08-26 07:20:12 K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

. @y_mizuno そうなると、石炭になった植物も大きく異なり、一般的に欧州や北米などの石炭は主にシダ類など既に絶滅した植物がもとになった化石燃料ですが、日本の石炭はリンボクなどの原生の被子植物が石炭化したものなのだそうです。

2014-08-26 07:29:40 K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

. @y_mizuno あ、すみません。リンボク自体は古生代でした。日本で石炭化した植物は石炭化石館の敷地内にも生えている原生の樹木です。

2014-08-26 07:49:11 moriokahiguma

@moriokahiguma

moriokahiguma

@moriokahiguma

@Slight_Bright @y_mizuno 横からすみません。質問なのですが「原生」は「現生」の打ち間違いで「福島の地層内では現在、繁茂している植物が石炭化している」という理解でよろしいでしょうか。

2014-08-26 08:22:47 K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

@moriokahiguma @y_mizuno あ、ご指摘有難うございますm(_ _)m。その通りで、常磐炭鉱含め国産の石炭は現在も繁茂する樹木が石炭化した化石燃料だそうです。

2014-08-26 08:34:19 moriokahiguma

@moriokahiguma

moriokahiguma

@moriokahiguma

@Slight_Bright @y_mizuno とんでもないです。ぶしつけな質問で失礼いたしました。大変勉強になりました。ありがとうございました。

2014-08-26 08:37:56 K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

K.M@不要不急の複雑性超靴ひも理論

@Slight_Bright

@moriokahiguma @y_mizuno こちらの写真が、湯本の石炭・化石館の敷地内にも生えて(植えられて?)いた石炭の元となった樹木の一つで、これはメタセコイアのようです。 pic.twitter.com/5MhNWWh1Ns

2014-08-26 08:57:00 拡大

拡大

さらにコメントが

齊藤明紀

@a_saitoh

齊藤明紀

@a_saitoh

@Slight_Bright @moriokahiguma @y_mizuno 重箱の隅ですが。メタセコイアは日本では絶滅しましたよね。中国大陸に生き残ってたメタセコイアの挿し木や種子を1949年あたりから輸入して日本各地に植樹した結果、今では日本のあちこちでメタセコイアが。

2014-08-26 19:14:41 moriokahiguma

@moriokahiguma

moriokahiguma

@moriokahiguma

@a_saitoh @Slight_Bright @y_mizuno ですね。とはいえ、地域絶滅種で地球上では現生樹種という意味で理解してました。

2014-08-26 19:20:14