-

uchida_kawasaki

uchida_kawasaki

- 2660

- 0

- 1

- 2

rima

@rima_risamama

rima

@rima_risamama

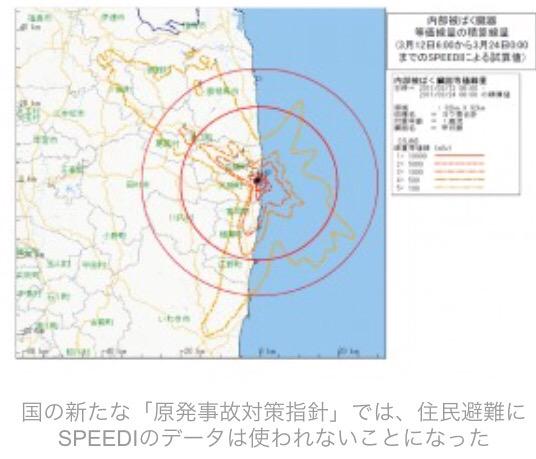

高放射線量でも住民を1日中放置!? 新「原発事故対策指針」の驚くべき内容-ハーバービジネスhbol.jp/40154 「原発から5km以遠の地域では、事故が起きて高い放射線量が観測されても住民を丸1日以上放置?」 pic.twitter.com/ZTeYOOxcIG

2015-05-16 12:59:17 拡大

拡大

rima

@rima_risamama

rima

@rima_risamama

引用: 「新たな仕組みでは、住民がいったん被ばくしてからでないと避難や一時退避ができないことになる」 「東電原発事故で、SPEEDIの予測データは米軍には2011年3月12日に提供された一方、国民に対しては初めて公開されたのが3月23日だった。」

2015-05-16 13:04:26 rima

@rima_risamama

rima

@rima_risamama

引用: 「福島第一原発周辺の自治体では、原発の風下にいることを知らずに避難し、被ばくした人もいる。 旧指針では、原発事故の際、緊急時モニタリングで得られた放射線量のデータをもとに、SPEEDIも活用して放射性物質の拡散状況を可能な範囲で推定。」

2015-05-16 13:05:32 rima

@rima_risamama

rima

@rima_risamama

引用: 「そして、気象予測や放射性物質の大気中拡散予測結果を、住民が避難する際の参考情報とするよう定めている。 ところが、新たな指針ではSPEEDIの活用に関する記述がことごとく削除された。昨秋、原子力規制委員会がSPEEDIの予測を「不確か」だとして、住民避難の判断には」

2015-05-16 13:06:46 rima

@rima_risamama

rima

@rima_risamama

引用: 「使わない決定をしたためだ。代わって、新たに盛り込まれたのが次の一文だ。 「原子力施設から著しく異常な水準で放射性物質が放出され、又はそのおそれがある場合には、……必要に応じて予防的防護措置を実施した範囲以外においても屋内退避を実施する」」

2015-05-16 13:07:35 rima

@rima_risamama

rima

@rima_risamama

引用: 「予防的防護措置とは、避難やヨウ素剤の服用など被ばくから住民を守る措置のことだ。原発から5km圏内では、「全面緊急事態」の際にこれらの措置が行われる。つまり5km以遠では、住民防護策として屋内退避が基本となることを意味している。」

2015-05-16 13:09:00 rima

@rima_risamama

rima

@rima_risamama

引用: 「5km以遠で屋内退避を基本とする根拠として国は、IAEAや米国環境保護庁のデータをもとに「木造家屋では25%、コンクリート構造物では50%被ばく線量を減らせる」との試算を示した。 ところがこの試算では、放射性セシウム(セシウム137)の放出量が東電原発事故時の」

2015-05-16 13:11:49 rima

@rima_risamama

rima

@rima_risamama

引用: 「100分の1以下にとどまる。4月2日、FoE Japanなどの市民団体と政府との交渉の場が持たれたが、市民からは政府の対応を疑問視する指摘が相次いだ。 交渉参加者で、放射線医学に詳しい崎山比早子さんは、試算の問題点をこう指摘する。」

2015-05-16 13:15:24 rima

@rima_risamama

rima

@rima_risamama

引用: 「試算は放射線源が動かないことを前提としています。けれども放射性ヨウ素はプルームとして風に乗って飛んでいきますので、動かないことはあり得ません。窓などを目張りしても、木造家屋などでは特にヨウ素を始めとする揮発性の放射性物質は屋内に入ってきてしまいますので、」

2015-05-16 13:15:58 rima

@rima_risamama

rima

@rima_risamama

引用: 「屋内にいても被ばくは避けられないでしょう。 私は原子力規制庁の担当者に『放射性物質(特にヨウ素)の濃度が、屋内と屋外とで、どのくらいの時間で同じになるか調べたことがあるか』と質問しましたが、彼らは知りませんでした」

2015-05-16 13:16:49 rima

@rima_risamama

rima

@rima_risamama

引用: 「しかも新たな指針では、5km以遠の地域で、実測モニタリング結果が20μSv/h以上を観測してから1日後、再度20μSv/h以上を観測してでないと、一時避難の判断が行われないのだ。そしてさらに1週間以内に一時避難するとなっている」 ※本文は単位が「マイクロシーベルト時」

2015-05-16 13:25:51 rima

@rima_risamama

rima

@rima_risamama

引用: 「すなわち、即時避難の基準は500μSv/h以上なので、490μSv/hという高線量地域に住民が丸1日以上、最大7日間にわたり放置される事態が起こりうる。 また、30km以遠の地域では安定ヨウ素剤の配布は行われないことになった。 満田夏花さんは、今回の見直しのねらいを…」

2015-05-16 13:27:44 rima

@rima_risamama

rima

@rima_risamama

引用: 「まず考えられるのが、被ばくによる被害を軽くみているということ。現状ではたとえ健康被害が生じても、被害者には因果関係を証明できません。 次に、実際に避難するとなれば大きな社会的インパクトが生じます。『避難したほうが健康に悪い。よってなるべくさせない』というのが」

2015-05-16 13:29:27 rima

@rima_risamama

rima

@rima_risamama

引用: 「田中俊一・原子力規制委員長の哲学です。 第3に、SPEEDIでは視覚的に放射性物質の拡散が示されるため、その使用は原発が危険だということを世の中に示してしまいます。さらにヨウ素剤配布は、これまた実施が大変で、自治体からの反発や批判の声が上がる可能性がある。」

2015-05-16 13:30:34 rima

@rima_risamama

rima

@rima_risamama

引用: 「いずれにしても、ねらいは被ばくの過小評価と原発再稼動のハードルを引き下げるということだと思います」 SPEEDIを活用して放射性物質の飛来より前に住民を避難させるとなれば、大がかりな対策が必要だ。ところが実際には、高濃度の放射性物質は、避難計画が必要な30km圏よりも」

2015-05-16 13:31:58 rima

@rima_risamama

rima

@rima_risamama

引用: 「外側に到達しうる。それならば、住民を避難させるよりも屋内退避させた方が手っ取り早い――。今回の指針見直しからは、原発の再稼動に前のめりの一方で、住民防護には消極的な国の姿勢が透けて見えるようだ。」

2015-05-16 13:36:17 rima

@rima_risamama

rima

@rima_risamama

再掲) 〜原発事故時の避難に関して〜 ◯牧野先生:「緊急時には測定はするが解析も予測もシミュレーションも一切しない」 togetter.com/li/803442 ◯スタディさん:「これ以上は考えられないほど最悪レベル」togetter.com/li/801160

2015-05-16 13:37:46 水無月

@minadukiG

水無月

@minadukiG

【高放射線量でも住民を1日中放置!? 新「原発事故対策指針」の驚くべき内容】 hbol.jp/40154 「新たな仕組みでは、住民がいったん被ばくしてからでないと避難や一時退避ができないことになる」

2015-05-16 17:46:02 水無月

@minadukiG

水無月

@minadukiG

新指針では、数mSv程度の住民被ばくは織り込み済みとなっている、ということは私も前に書いた。 twitter.com/minadukiG/stat… このまとめも参考になる。 【…原発事故時の避難に関するパブコメ…】 togetter.com/li/801160 @minadukiG

2015-05-16 17:56:53 水無月

@minadukiG

水無月

@minadukiG

…ていうか根本的に基準が高すぎるよね。 500μSv/hというと、2時間で1mSvに達してしまう。 20μSv/hだと24時間で0.48mSv、そこから1週間の間に避難ということなので…。数ミリ程度の被ばくはもう最初から織り込んでいるということ。 @minadukiG

2015-03-29 23:52:39 パグさん♪ (🌴公式アプリ至極不便🏖)

@fvjmac

パグさん♪ (🌴公式アプリ至極不便🏖)

@fvjmac

【HBO】高放射線量でも住民を1日中放置!? 新「原発事故対策指針」の驚くべき内容 hbol.jp/40154 屋内退避を基本とする根拠として国は、IAEAや米国環境保護庁のデータをもとに「木造家屋では25%、コンクリート構造物では50%被ばく線量を減らせる」と

2015-05-17 05:47:20 パグさん♪ (🌴公式アプリ至極不便🏖)

@fvjmac

パグさん♪ (🌴公式アプリ至極不便🏖)

@fvjmac

①「ところがこの試算では、放射性セシウム137の放出量が東電原発事故時の100分の1以下にとどまる。 4月2日、FoE Japanなどの市民団体と政府との交渉の場が持たれたが、市民からは政府の対応を疑問視する指摘が相次いだ。

2015-05-17 05:49:26 パグさん♪ (🌴公式アプリ至極不便🏖)

@fvjmac

パグさん♪ (🌴公式アプリ至極不便🏖)

@fvjmac

② 崎山比早子さん「私は原子力規制庁の担当者に『放射性物質(特にヨウ素)の濃度が、屋内と屋外とで、どのくらいの時間で同じになるか調べたことがあるか』と質問しましたが、彼らは知りませんでした」

2015-05-17 05:49:41 パグさん♪ (🌴公式アプリ至極不便🏖)

@fvjmac

パグさん♪ (🌴公式アプリ至極不便🏖)

@fvjmac

③「しかも新たな指針では、5km以遠の地域で、実測モニタリング結果が20マイクロシーベルト時以上を観測してから1日後、再度20マイクロシーベルト時以上を観測してでないと、一時避難の判断が行われないのだ。そしてさらに1週間以内に一時避難するとなっている。

2015-05-17 05:50:28 パグさん♪ (🌴公式アプリ至極不便🏖)

@fvjmac

パグさん♪ (🌴公式アプリ至極不便🏖)

@fvjmac

④「すなわち、即時避難の基準は500マイクロシーベルト時以上なので、490マイクロシーベルト時という高線量地域に住民が丸1日以上、最大7日間にわたり放置される事態が起こりうる。

2015-05-17 05:51:08