野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

PingPongで手元のiPadから意見を送信(普段あまり発言が得意ではない人でも意見を言える)、Evernoteに録音した英語の発音を先生が後でチェックし評価、古典の授業でタブレットでショート映像作り、放課後の部活動でもフォームチェックに活用などの事例紹介。#jocom2015

2015-11-19 15:26:34 野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

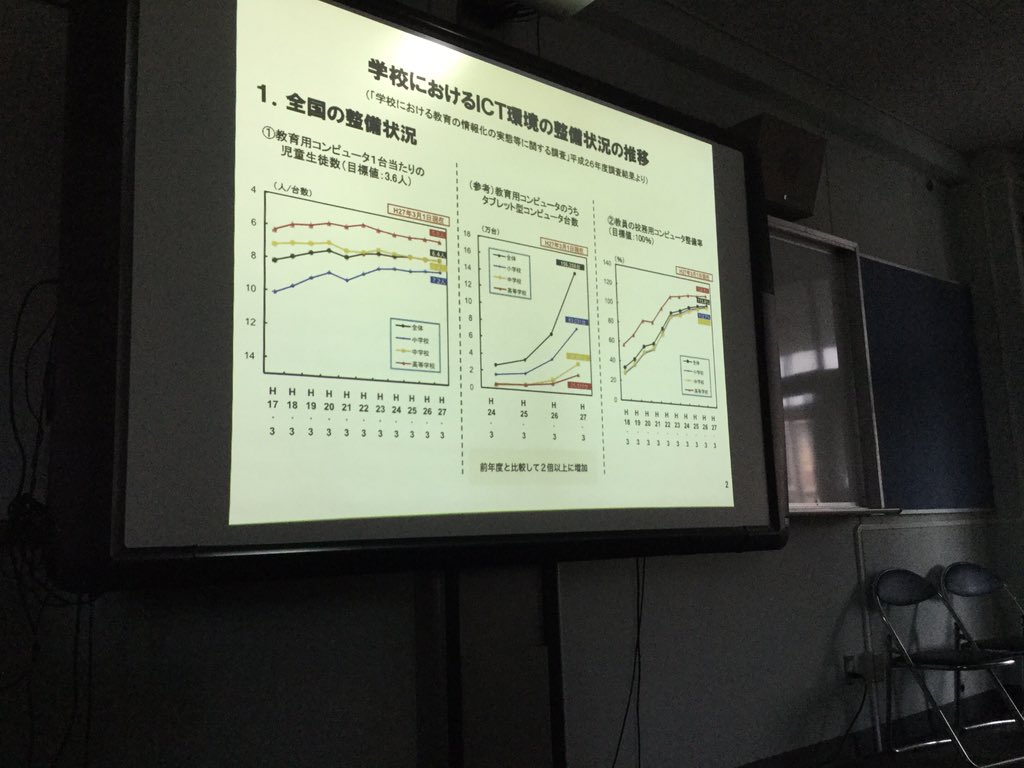

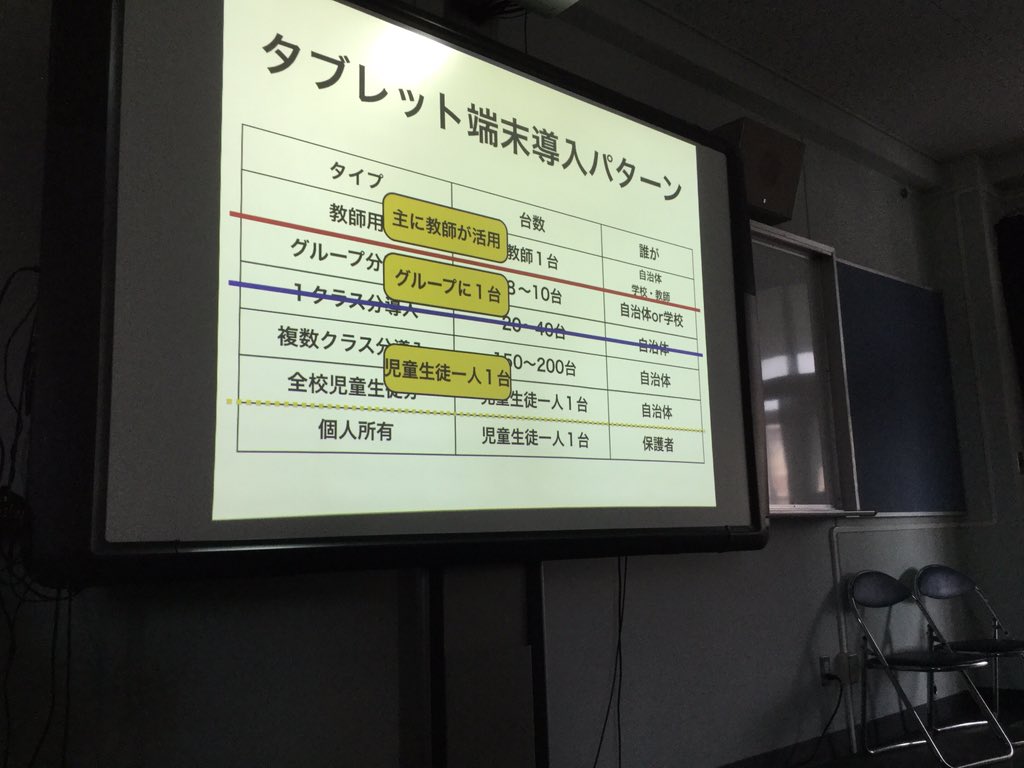

中川先生:こちらは文科省が公開しているタブレットの推移。ただ、袖ヶ浦高校の数字はBYODなので入っていない。タブレットの導入には2枚目の写真のような方法があるが、最後の方法だけが自治体が関わらない方法。#jocom2015 pic.twitter.com/Ddpkx527P5

2015-11-19 15:30:48 拡大

拡大

拡大

拡大

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

中川先生:こちらの写真はアメリカでのBYOD事例。iPhone、パソコンなどが混在している。日本もこうした時代に備える必要がそろそろあるかもしれない。 pic.twitter.com/qZ8A2wG9Vp

2015-11-19 15:31:36 拡大

拡大

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

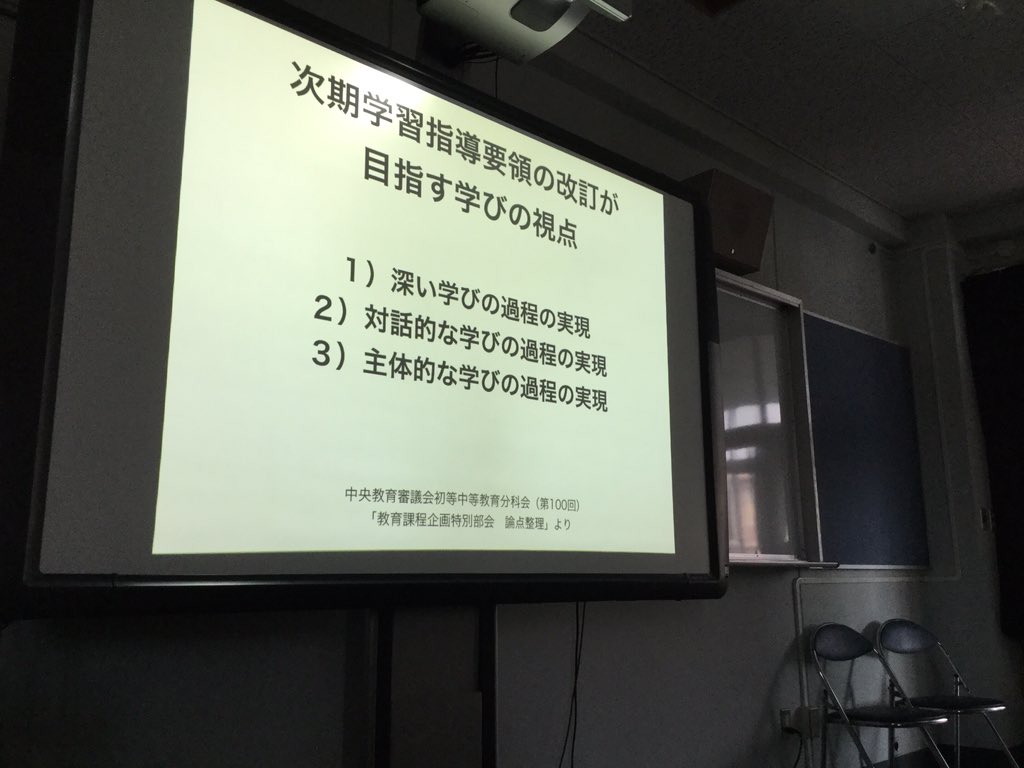

中川先生:アクティブラーニングについて。次期学習指導要領の中の以下の項目が示されている。袖ヶ浦高校の挑戦はこの言葉が登場する前から(多くの学校と同様)これを実践していたと言える。では3つのどこにウェートを置くか。#jocom2015 pic.twitter.com/285k2tg3fU

2015-11-19 15:35:13 拡大

拡大

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

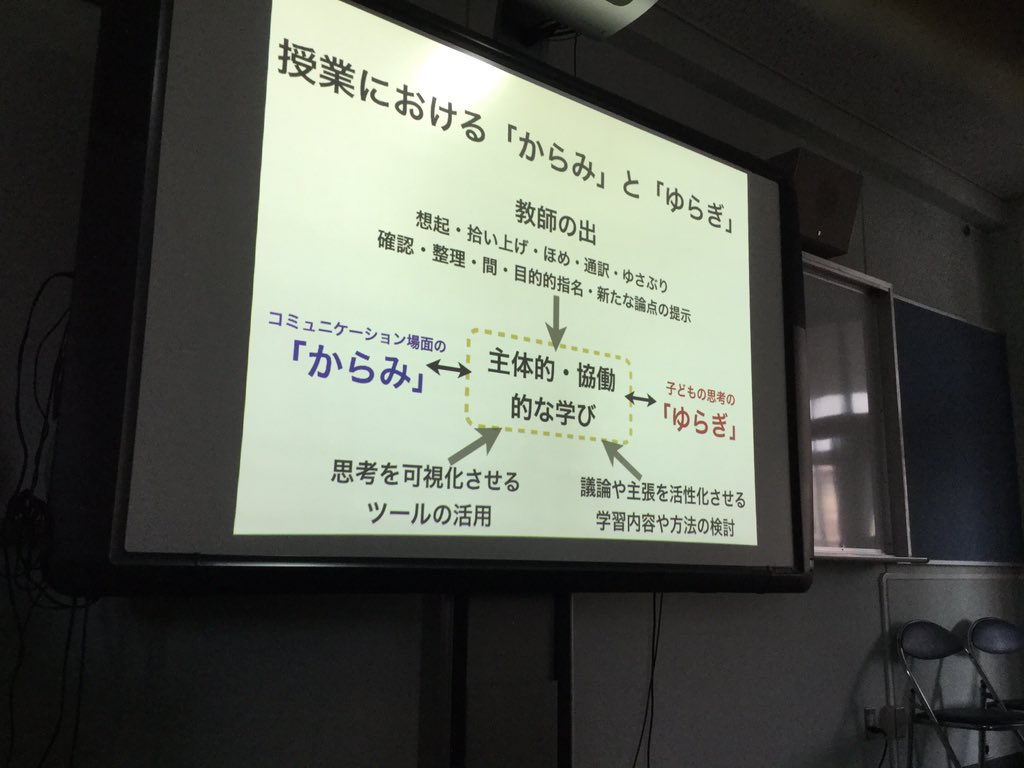

中川先生:アクティブラーニングで重要なのは「からみ」と「ゆらぎ」だと考える。コミュニケーションを通して「からみ」があり、うまく伝わらないと生徒の考えが「ゆらぎ」がある。ここに教師の出やツール、学習方法が関わる。#jocom2015 pic.twitter.com/VctjAuLL0e

2015-11-19 15:37:14 拡大

拡大

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

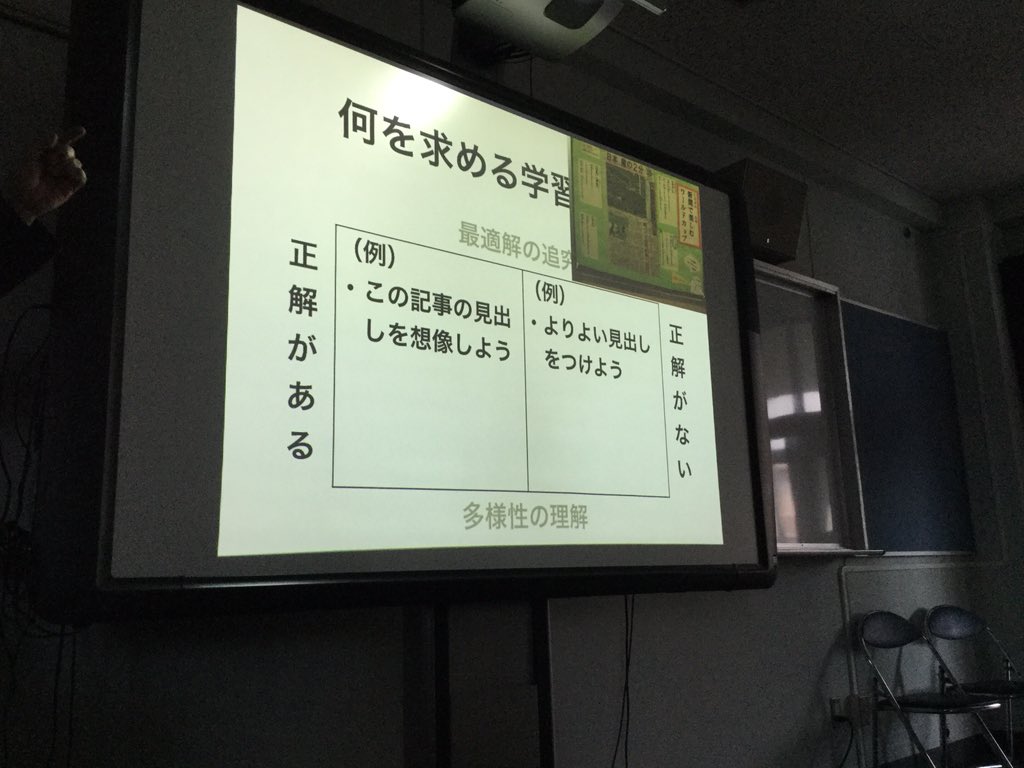

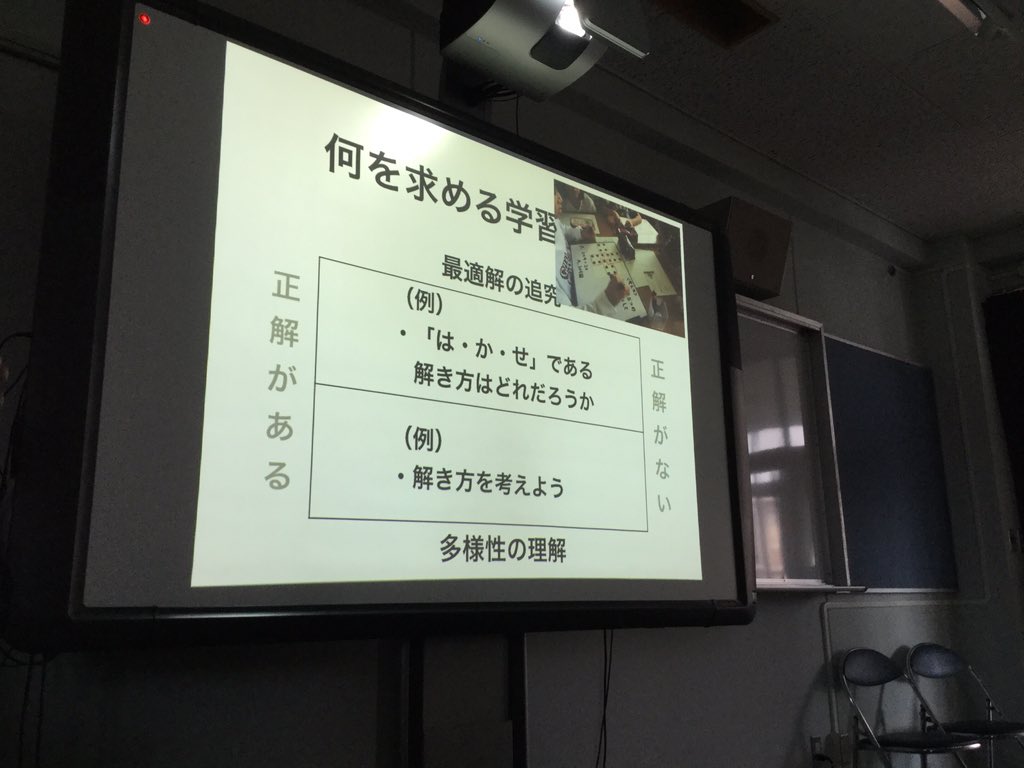

中川先生:学習には正解があるかないか、多様性の理解か最適解の追求か、でマトリックスが作れる。同じ課題のなかでも早く・確実に・正確に(はかせ)を追求する方法と、自由な答えを求める方法の二つがある。#jocom2015 pic.twitter.com/4h92ilGwak

2015-11-19 15:40:14 拡大

拡大

拡大

拡大

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

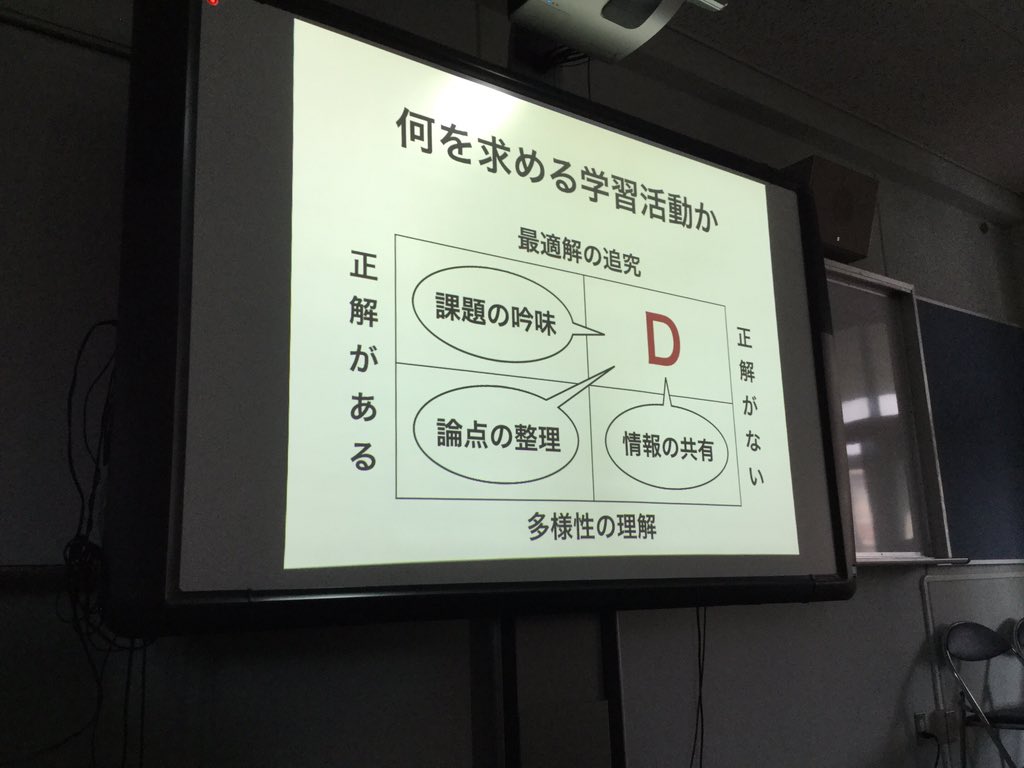

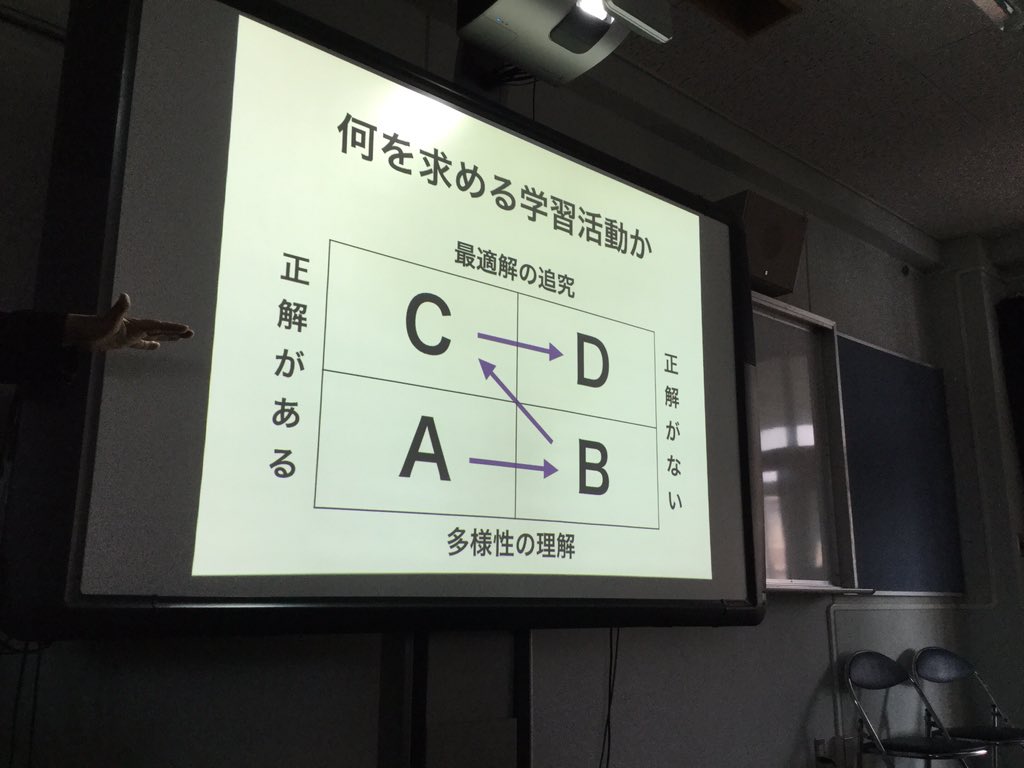

中川先生:おそらくこのマトリクスでDの部分が最も難易度が高い。必ずしもこの順序とは限らないが、成長過程に合わせてABCDの順序で学習が進む傾向があると考えられる。#jocom2015 pic.twitter.com/OhrH0H39P5

2015-11-19 15:41:46 拡大

拡大

拡大

拡大

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

中川先生:続いてツールとしてのタブレットの話。タブレットには「書きやすい」という性質があり、国語の授業で文章に線を引くときに何度でもやり直せる良さがある。ただ、活用先進校では紙を併用することが一般的で、タブレットには限界がある。#jocom2015

2015-11-19 15:44:46 野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

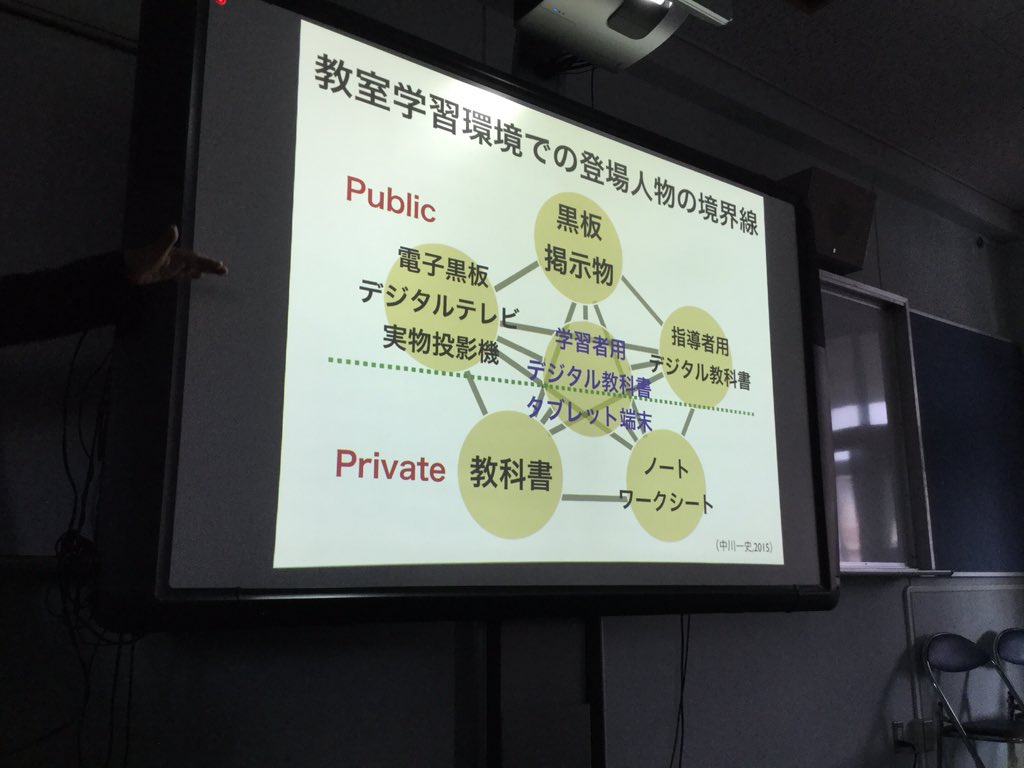

中川先生:また「見せやすい」という特徴がある。紙のノートとタブレットでは「パブリック性」の違いがある。紙のノートは非常にプライベート感があるが、タブレットだとガンガン共有する傾向もある。#jocom201 pic.twitter.com/orKjad5ZZS

2015-11-19 15:46:01 拡大

拡大

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

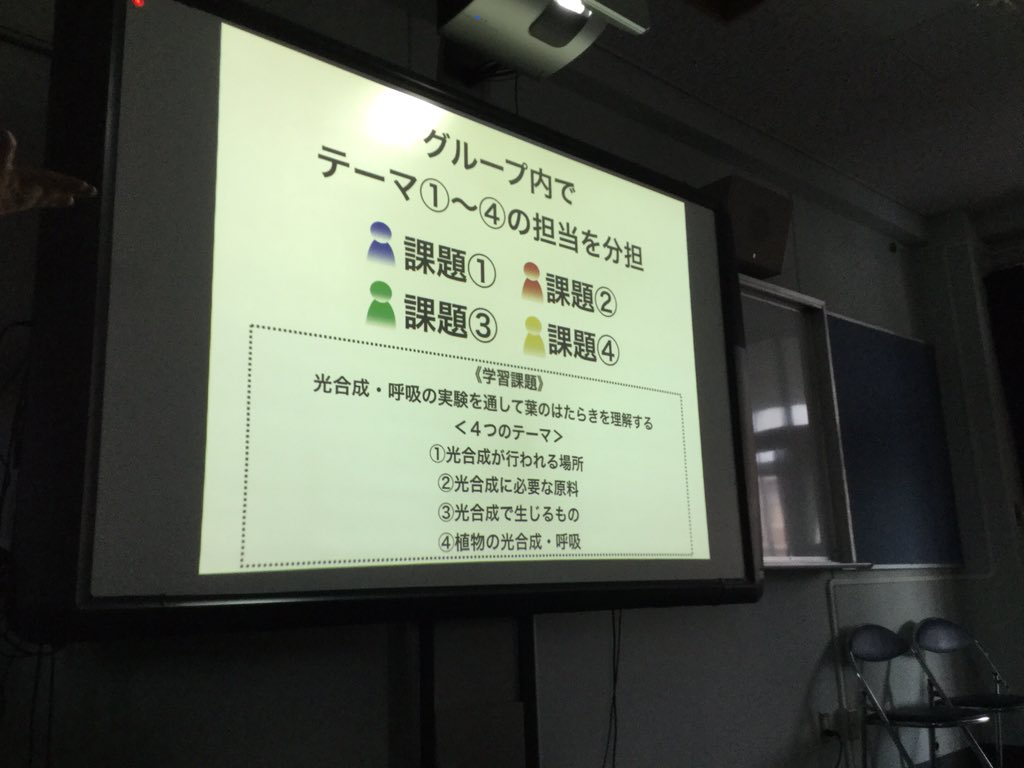

中川先生:続いて学習方法について。最近はジグソー学習をよく見る。異なるテーマを持つ人同士で最初と後で異なるグループを作り、自身だけの情報をメンバーに共有する。ただし個々人の説明責任が重いことや最適課題設定が重要。#jocom2015 pic.twitter.com/E4pffeDYJx

2015-11-19 15:48:58 拡大

拡大

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

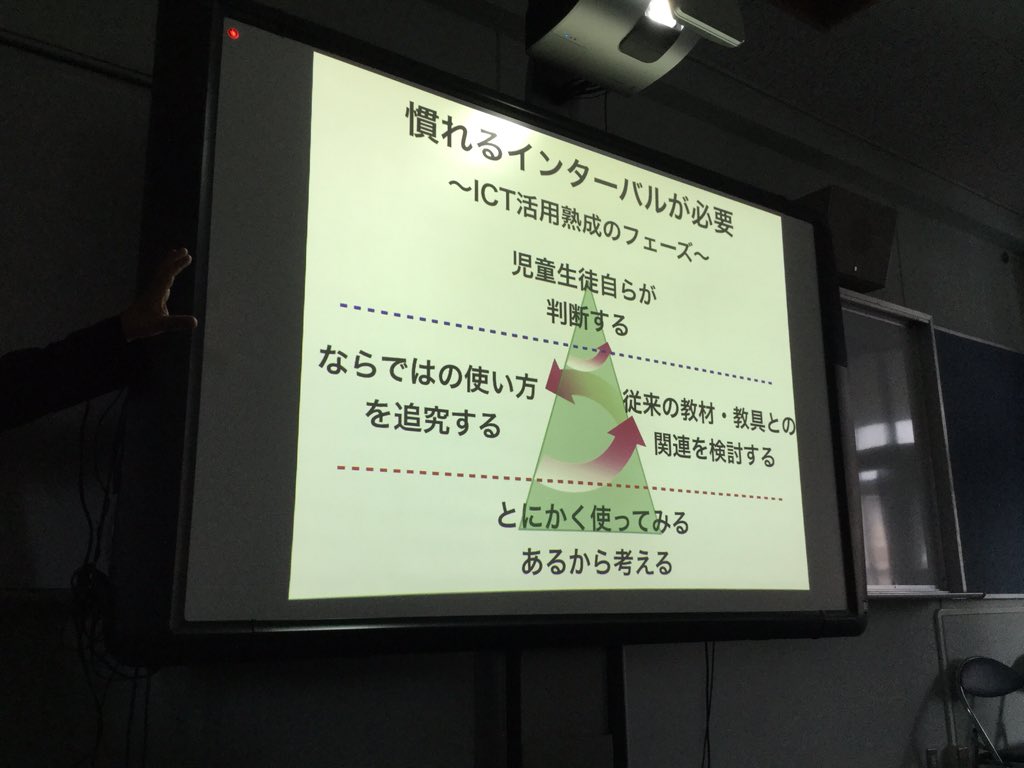

中川先生:これからICTが普及する上に重要なこと。最初はまず使ってみるところからでよい。次に主任クラスがアクセルを踏む。最終的に児童生徒が判断するところに持っていくのがよいと思います。#jocom2015 pic.twitter.com/DnT3STQi2n

2015-11-19 15:50:55 拡大

拡大

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

質問:最後の三角形を意識しつつ、使うことが目的化しないICTを実現するには? →まずはとにかく褒めること。頭ごなしに否定すると止まってしまう。ある程度の段階まで一緒に進めば、生徒から学ぶような姿勢も先生たちが持てるようになる。#jocom2015

2015-11-19 15:54:13 野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

質問2:エビデンスが推進には重要と考えられるが、それをどう先生に伝えるのがよいか→ 数字で動くのは議員。先生は授業でどれだけ使えるかが重要。いくつかの自治体ではICTを理解したベテランの授業力が高い先生が活用を始めると一気に動いたケースもある。#jocom2015

2015-11-19 15:57:28 野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

質問3:スマホのBYODに関する見解はどうでしょうか?→ 重要な観点。スマホでもアプリが揃いさえすればかなり使えるはず。ただ、幼少段階では画面の大きさが必要なケースもあり、校種によって対応が異なる場合があるのではないか。#jocom2015

2015-11-19 15:58:52 野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

最後は情報コミュニケーション科の主任である永野先生から。袖高では授業のなかでもednityという無料の教育SNSを活用している。生徒は先生を振り切って質問や意見はしにくいが、これなら意見を出せる。#jocom2015 pic.twitter.com/XQ0VexkU24

2015-11-19 16:01:17 拡大

拡大

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

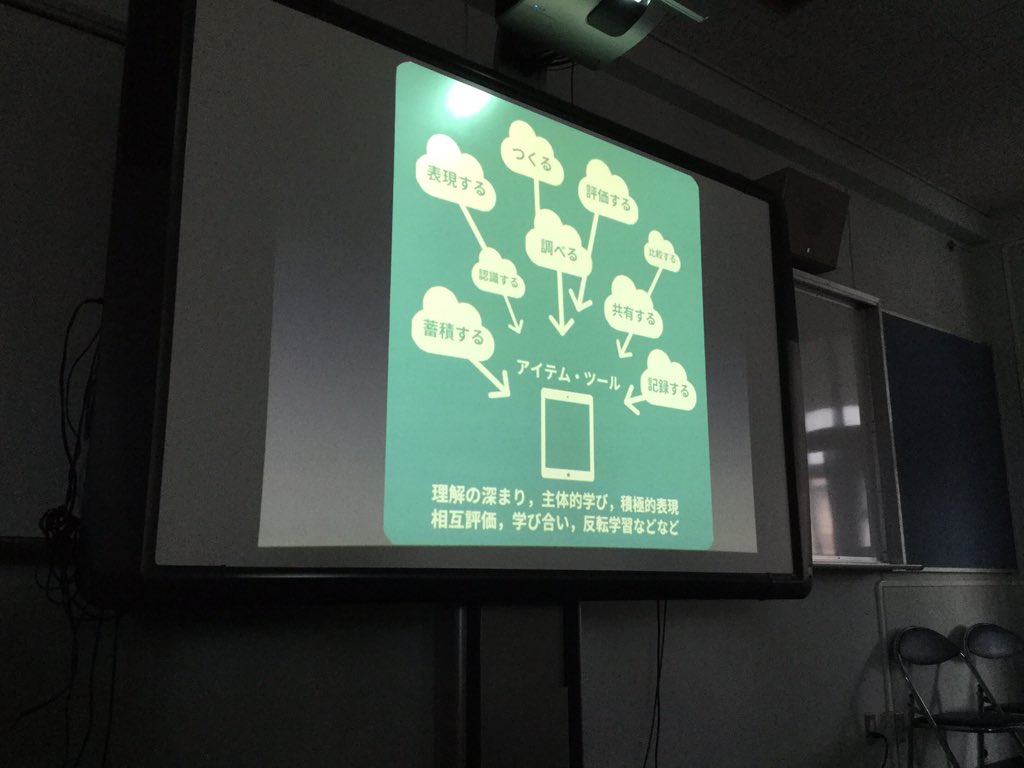

袖ヶ浦高校のタブレットはこうした作業をやりやすくするためのツール。タブレットは自分のもの自分で考えて使う、社会に近い環境で情報リテラシーを醸成することを目指している。#jocom2015 pic.twitter.com/NJPWnGm0mk

2015-11-19 16:02:47 拡大

拡大

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

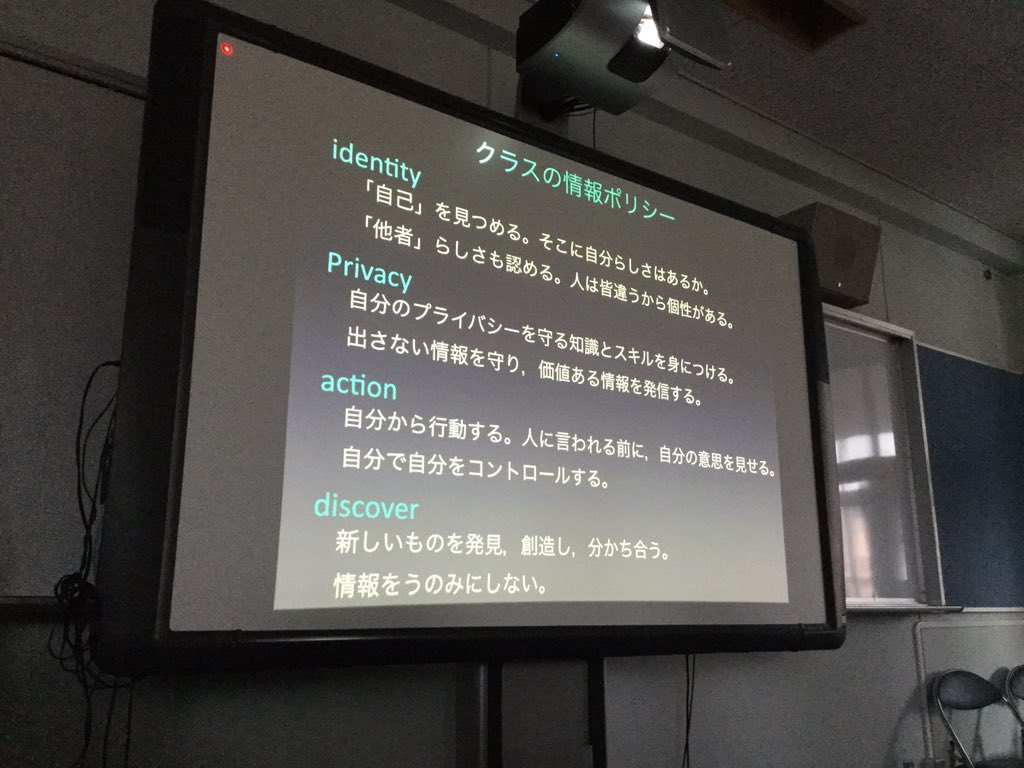

永野先生:さらにルール作りも自分達で行った。これはその一例。べからず集ではなく、何を実現したいのかをベースとして、時間をかけて作ってもらった。#jocom2015 pic.twitter.com/bHvzUM4OLR

2015-11-19 16:03:48 拡大

拡大

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

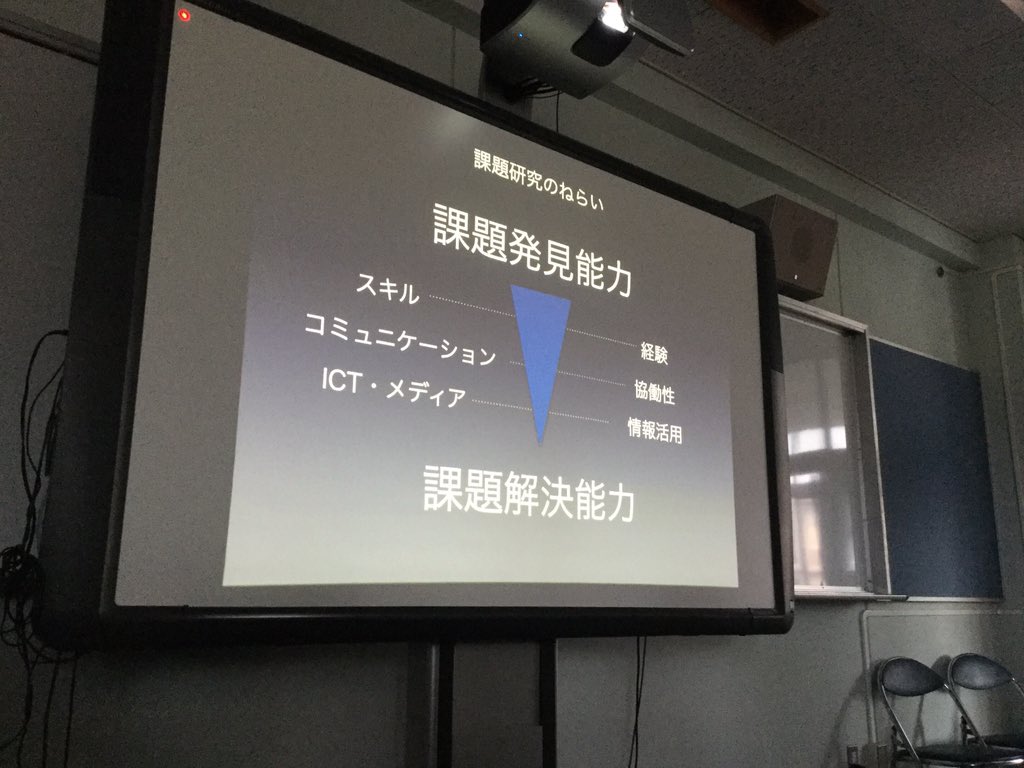

永野先生:重要なのは課題解決力よりも課題発見力。実は課題を発見するほうが難しく、今回の研究テーマ決定にもかなり時間をかけた。また、授業で学んだ知識や経験も研究の中に土台として活かされている。#jocom2015 pic.twitter.com/WSMTVbGbJY

2015-11-19 16:05:43 拡大

拡大

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

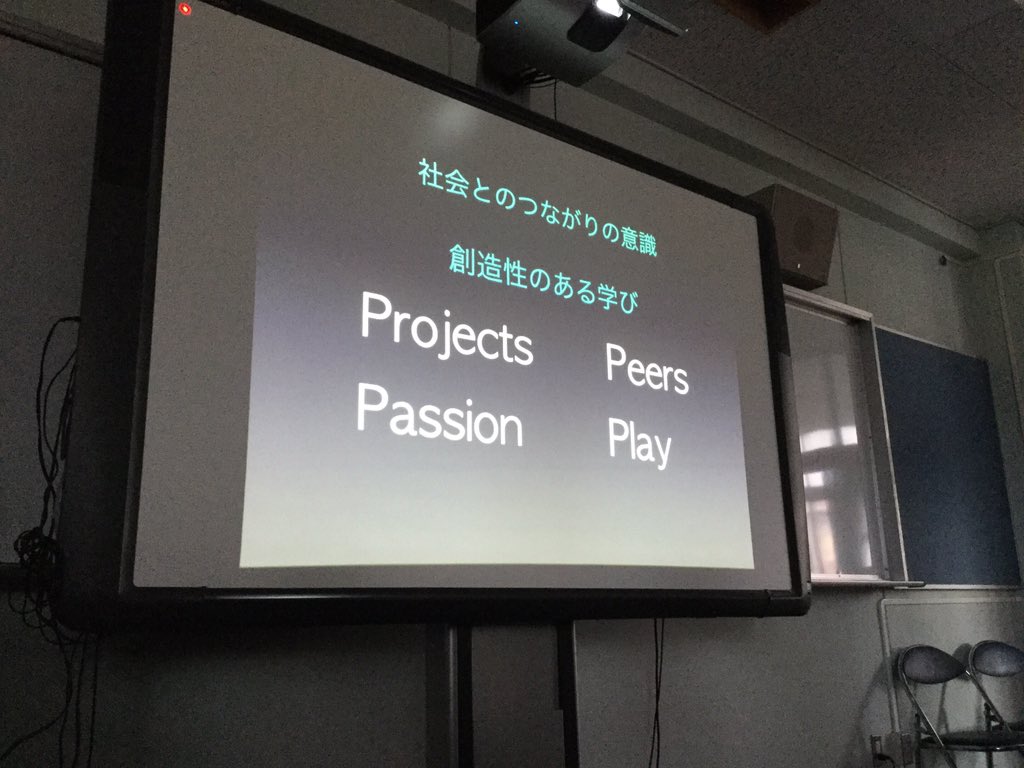

永野先生:今回の研究発表会は、身内である自分達だけの声だと気付けない視点を得るために3年ほど前から実施している。今回は映像やプログラミングを問題解決の「手段」として使う生徒が多かった。社会とのつながりを意識し、創造性のある学びを実現させていきたい。#jocom2015

2015-11-19 16:09:44 野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

野本 竜哉(iOSコンソーシアム文教担当

@ioscedu

永野先生:課題を持ち、交流しながら、熱意と遊びごごろを忘れないように学ぶことが、最も重要だと考えています。本日はありがとうございました。(以上で実況を終わります)#jocom2015 pic.twitter.com/iC5pMDHF6V

2015-11-19 16:11:10 拡大

拡大