刀剣乱舞の刀と由来についての考察9/4更新

-

hasumizu_9blue

hasumizu_9blue

- 167264

- 163

- 3

- 4

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

信濃の見た目は片籠手に猫手足に袋物、粟田口忍者隊長ともいうべき格好です。この忍者的な要素が来た要因としては永井信濃守の裏柳生か前田家の加賀忍軍が関わっているのか、酒井家から盗まれた事、どの要素が関わっているのかはわかりません。特に各家の忍びとの関係に詳しい方の情報提供お願いします

2016-04-14 20:25:14 斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

なんだか聞いたことがある人と話、だと思った方がいらっしゃると思います。この家光の養女大姫の父は水戸徳川家頼房。燭台切を伊達政宗から貰い受けた水戸家の当主。そして大姫が嫡子犬千代丸を産んで挨拶に登城した際に、家光が犬千代丸に授けた短刀が「愛染国俊」ご想像はご自由に。

2016-04-14 20:21:12 斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

誤:鍛刀→短刀。これは徳川家忠の腹心である永井信濃守尚政が所持していた為の名付で、恐らく死後献上されたものと考えられています(調査中)その後家光の代になり、養女大姫が前田家に嫁いだ後前田家に下賜されました。ただ財政難にあった前田家から本阿弥光温の仲介で酒井家に譲られ現在に至ります

2016-04-14 20:17:30数珠丸恒次について

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

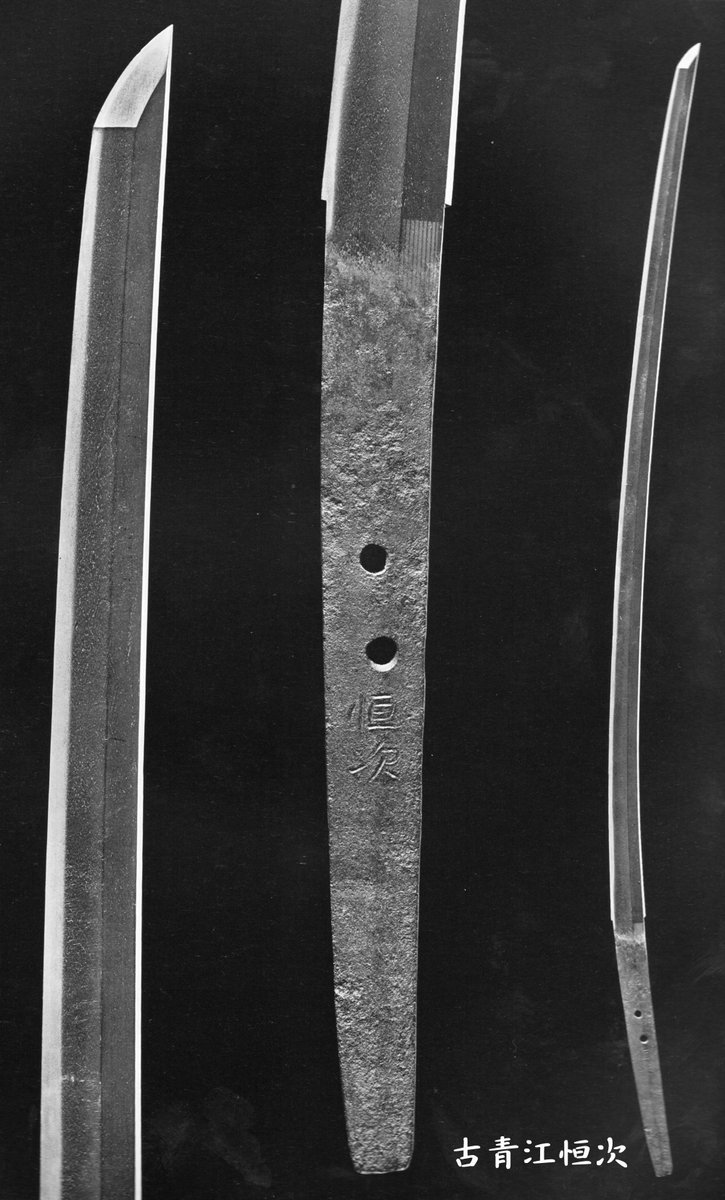

【数珠丸恒次の写真と刀工】数珠丸恒次は古青江派の作といわれる刀。古青江の恒次は7人いるのですが、弘長年間(1261年)の恒次作と言われています。古海先生( @hasendow )に平安と言ったのですが、鎌倉でした申し訳ありません。 pic.twitter.com/hlp0JPw8Kd

2016-02-18 21:47:20 拡大

拡大

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

@hasumizu_9blue 恒次作の刀には重要文化財(個人蔵)のものもありますが、こちらは初代承久年間(1219年)の作か、数珠丸の作者のものと言われている。ただし数珠丸は福永氏や本間氏といった刀剣研究家の古備前派との説もある。 pic.twitter.com/jy2bABW5ni

2016-02-18 22:00:59 拡大

拡大

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

@hasumizu_9blue 刃長としては83.9㎝、茎を入れると108㎝。先細りで腰反の姿であり、反りが浅く直線的な青江とは対照的である。ただし鎺元の幅は数珠丸の方が太い。現在は重要文化財であり、天下五剣の他の四振り+大包平がそろった展覧会にも並んでいなかったこともある。

2016-02-18 22:14:53 斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

@hasumizu_9blue ちなみに由来としては、日蓮上人が文永11年(1274年)頃身守りとして支持者から寄進された。これに日蓮は「この太刀は相当な腕の鍛冶によるもので天国、鬼切、八剣(天村雲剣・草薙剣・東夷討取剣・十拳剣・人母鬼剣・鬼討取剣・楚葉矢剣)、異国の干将、寞耶続

2016-02-18 22:29:34 斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

@hasumizu_9blue と等しい程素晴らしい。これを本尊に供養されたので、貴方が所持するときは人を殺す悪の刀であったが、今は仏前にあり善の刀となった。これは鬼が道心を発したようなもので、大変不思議なことだが、今後はこの刀を仏道を歩む上での杖と私がしましょう」と受け取る。

2016-02-18 22:32:58 斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

@hasumizu_9blue 日蓮はこれに数珠を巻いて旅の際の杖とした。日蓮自身は当時の仏教を根底から揺るがすようなロックな人物であり、迫害もされたもののこの刀を法具として人を斬るために使うことはなかったという。その後身延山久遠寺で日蓮の三遺品とされ大切に保管された。

2016-02-18 22:36:12 斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

@hasumizu_9blue その後江戸享保年間に流出し、一時紀伊徳川家にあったとも言われている(調査中)が、明治の華族売立で山姥切の所持者でもあった杉原祥造氏が買い取り、久遠寺に返納しようとしたが真贋定かならずとして拒否されたため、杉原氏の自宅の前にあった本興寺に奉納した。

2016-02-18 22:40:04 斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

@hasumizu_9blue ちなみに数珠丸作者も青江恒次初代という説もあります。この場合は、兄は貞次、弟が恒次、次家。後鳥羽上皇の御番鍛冶を務めていたと言われています。こちらだとしたら粟田口の吉光の二世代前と御番鍛冶つながりがあり、平安時代の刀工となります。

2016-02-18 23:29:13にっかり青江?の逸話について【戦国名刀伝という小説】

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

【戦国名刀伝のにっかりについて①】何名かの方から『神社にあったにっかり青江』、『霊刀の青江』の話の真贋について聞かれて、何のことだと思っていたのですが、青江については私よりきっと詳しいtenten(@tenten47737914)さんに教えてもらいました、この本。この仮説……続

2016-03-18 20:53:09 斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

【戦国名刀伝のにっかりについて②】まず、この本は小説です。史書をベースにした刀剣に関する短編集ですが、史書と後世の講談を混ぜてそこをベースに創作されています。この本では青江の制作年紀が粟田口六兄弟と同じ時分の貞次とされますが、鎌倉時代にあの太さで形態の刀は備中で作られていません。

2016-03-18 20:58:21 斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

【戦国名刀伝のにっかりについて③】この本で面白いのが神社から盗んだ少年から直接秀吉ににっかりが献上されている点→何年吊るされていたのかにっかり。丹羽家の象嵌が入る暇もない。途中で切ったのが不動明王→にっかり長光の逸話。最終的に不動明王等は石田光成雇用忍者→人以外斬っていない…。

2016-03-18 21:05:15 斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

【戦国名刀伝のにっかりについて④】つまりこの小説で少年がにっかりを霊刀と呼ぶのですが、それは長年放置されても錆びていない、蜘蛛も恐れて巣を作らないから、という理由で、他の人には霊刀扱いされていない、題名もあえて「にっかり」のみなのが青江でも長光でも水野脇差にも成りうるという事かと

2016-03-18 21:09:19 斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

以上、個人的にすっきりした青江の良くわからない創作逸話についてでした。にっかり物と言われるくらい、にっかり笑う何かを斬る話は割と江戸時代の講談等で見るのですが、不動明王みたいに普段憤怒の形相の仏がにっこり笑うのは。ちょっと見てみたい。

2016-03-18 21:12:19 斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

今日のメンテが五時までと聞いて、もう仕事しろという事ですなと開き直りました。髭切伝えられる刀は北野さん以外にもう一振あり、幕末に頼朝の“法華堂”の管理者から島津家に贈られたもの。島津には膝丸が伝わっており、二振りを一つにすることで黒船などの外患から日本を守ろうとしたという。個人蔵

2016-01-04 15:25:13 斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

弟にはまだ遠いのですが、兄上がおいでになりました…まつんさんありがとうございます!!安綱……は年紀的には源頼光作でも通じる、義平が使っていた刀祖師野丸丸も伝安綱。実装されたら間柄は…?奥州鍛冶作説が多いのですが、伯耆(鳥取)と源氏。 pic.twitter.com/NaRHqWJqiy

2016-01-06 14:26:58 拡大

拡大

長谷部の黒田回想が官兵衛でなく長政の理由

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

【黒田家回想が如水でなく長政の理由】一部リプで質問を頂いたのでまとめ用。長谷部の象嵌銘の筑前守=長政なのと、長政が佩用するための磨上げが由来と考えています。孝高時代は大太刀だったので、打刀としての姿が多くの人の記憶に残っているため、そこから打刀の記憶が強く出たのかと。続

2015-12-22 20:56:58 斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

ただ、長政は長谷部が父孝高に下賜された翌年、信長配下秀吉に人質として送られ、待遇は良かったものの、殺されそうになったことも。その後父に従いつつも朝鮮出兵などで武功もたて領地を得て大名となった時に磨上げ、金象嵌銘された長谷部は、長政の苦境から死までをみとることになったのも大きいかと

2015-12-22 21:01:19大倶利伽羅と貞宗について

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

斜水左文字@刀剣と金工

@hasumizu_9blue

大倶利伽羅の刀工広光は ・貞宗の子説 ・粟田口6兄弟国綱の子新籐五国光の孫説 がある。 へし切長谷部の刀工の国重は ・新籐五国光の弟子、正宗の弟子 ここから叔父甥設定とか生まれたの?(よくわからない) 物吉貞宗が来て ・貞宗:正宗の弟子で養子 刀工同士の関係で大倶利伽羅過保護説。

2015-12-17 20:57:16