-

kannnagato

kannnagato

- 9744

- 16

- 0

- 8

BLS横浜

@BLSyokohama

BLS横浜

@BLSyokohama

今日は、横浜で日本初となる一般市民向け軍用止血帯ターニケット使用講習が開かれたみたいですね。 AED以上に使用にはリスクを伴う侵襲的器具をどのように一般市民に伝えていたのか、非常に気になるところです。

2018-11-18 22:45:25 BLS横浜

@BLSyokohama

BLS横浜

@BLSyokohama

止血帯ターニケットの教育の中でいちばん怖いのは、正しく使わなかったから失血死させた、というよりは、必要もないのに装着して本来のケガとは別の障害を負わせる、ことにあると考えます。 心電図を自動解析するAEDとは違って、使い手がすべて判断して使用するので責任の重さは雲泥の差。

2018-11-18 22:49:39 BLS横浜

@BLSyokohama

BLS横浜

@BLSyokohama

AEDのようにカジュアルに教えることは決してできないのが、止血帯(ターニケット)。 返り血を浴びる可能性が大なわけで、血液媒介病原体(Bloodborne Pathogens)教育も含まれていなければダメでしょう。

2018-11-18 22:53:52 フロッグ

@thefrog1192

フロッグ

@thefrog1192

アメリカのお巡りさんのボディカメラ映像見てると結構ターニケット使うときゴム手袋してる人見るんだけど、感染症予防が理由だったのか たしかにHIVとか肝炎とか怖いね twitter.com/BLSyokohama/st…

2018-11-21 08:06:14 (='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

(='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

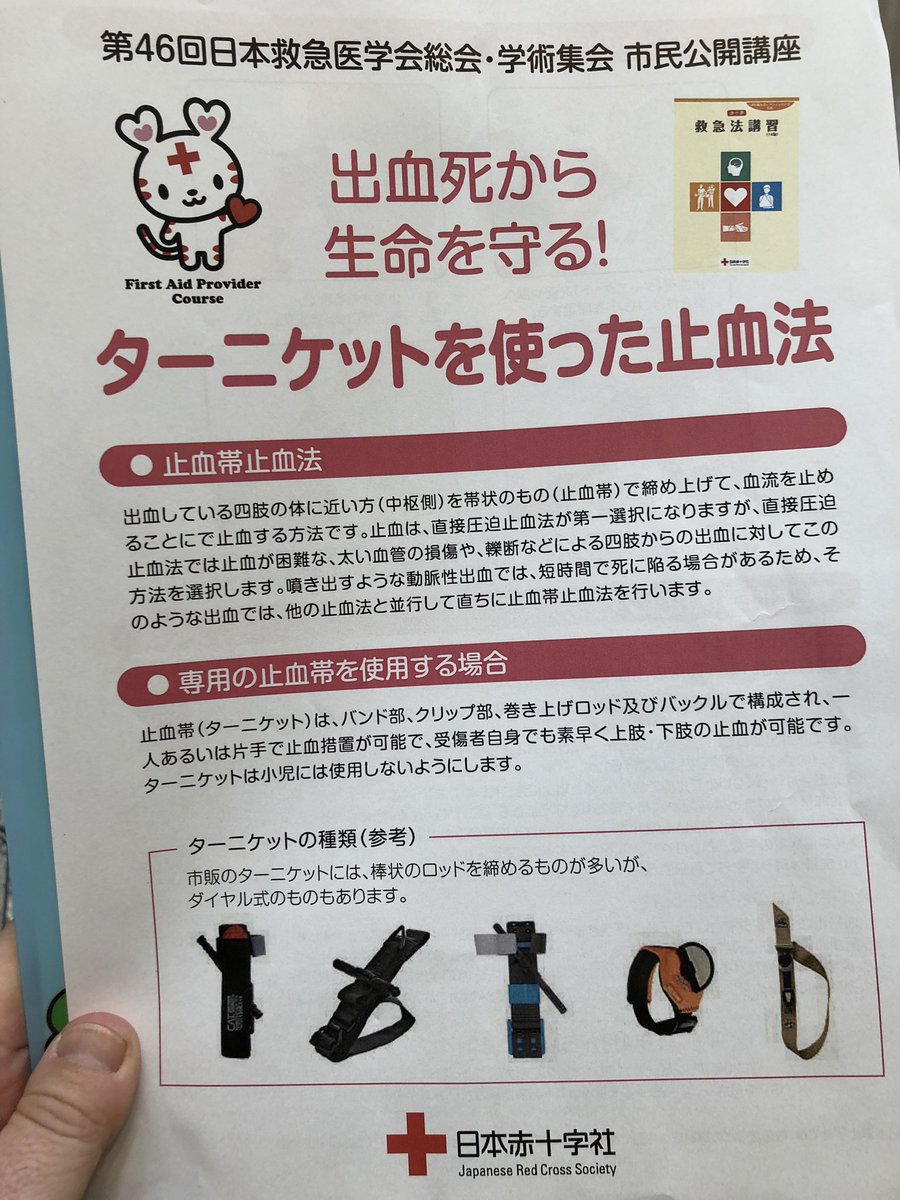

さて、本日横浜で開催された、ターニケット使用に関する日赤の市民講座ですが…日赤の指導員や災害ボラとおぼしき人が大多数、あとは医療者(ぽいオーラ)や、自衛隊系(ぽいオーラ)の方がちらほらと。 実技含む1時間半ほどの講座で、96名が受講とのことでした。 pic.twitter.com/RaVD6p4lTq

2018-11-18 23:23:57 拡大

拡大

拡大

拡大

(='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

(='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

国際行事に係る大量殺傷事案発生を考え、米国で一定の成果を得たターニケットを日本でも取り入れようという試み。これは消防職員に対するターニケット教育開始と同じ理由づけ。 担当医師は、消防庁の「テロ災害等の対応力向上としての止血に関する教育テキスト」を策定した杏林大学医学部の山口教授。

2018-11-18 23:23:58 (='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

(='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

日赤救急法講習の外傷救護いえば今まで、三角巾を使った止血や被覆など、どちらかといえば命に重大な危険がない日常的救護が主体だったが、これからは致死性出血の救護にも目を向けていこうという流れ。 ある方の仰る「伝統芸能」からの脱却という点では、大きな出来事か。

2018-11-18 23:23:58 (='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

(='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

JRCガイドラインで「ファーストエイド」の章が起きたことに伴い、従来の救急法救急員講習(12時間)を改め、「ファーストエイドプロバイダーコース」(10時間)を来春から開始。 なお、従来の救急法基礎講習は「ベーシックライフサポーターコース」に該当するとのこと。

2018-11-18 23:23:59 (='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

(='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

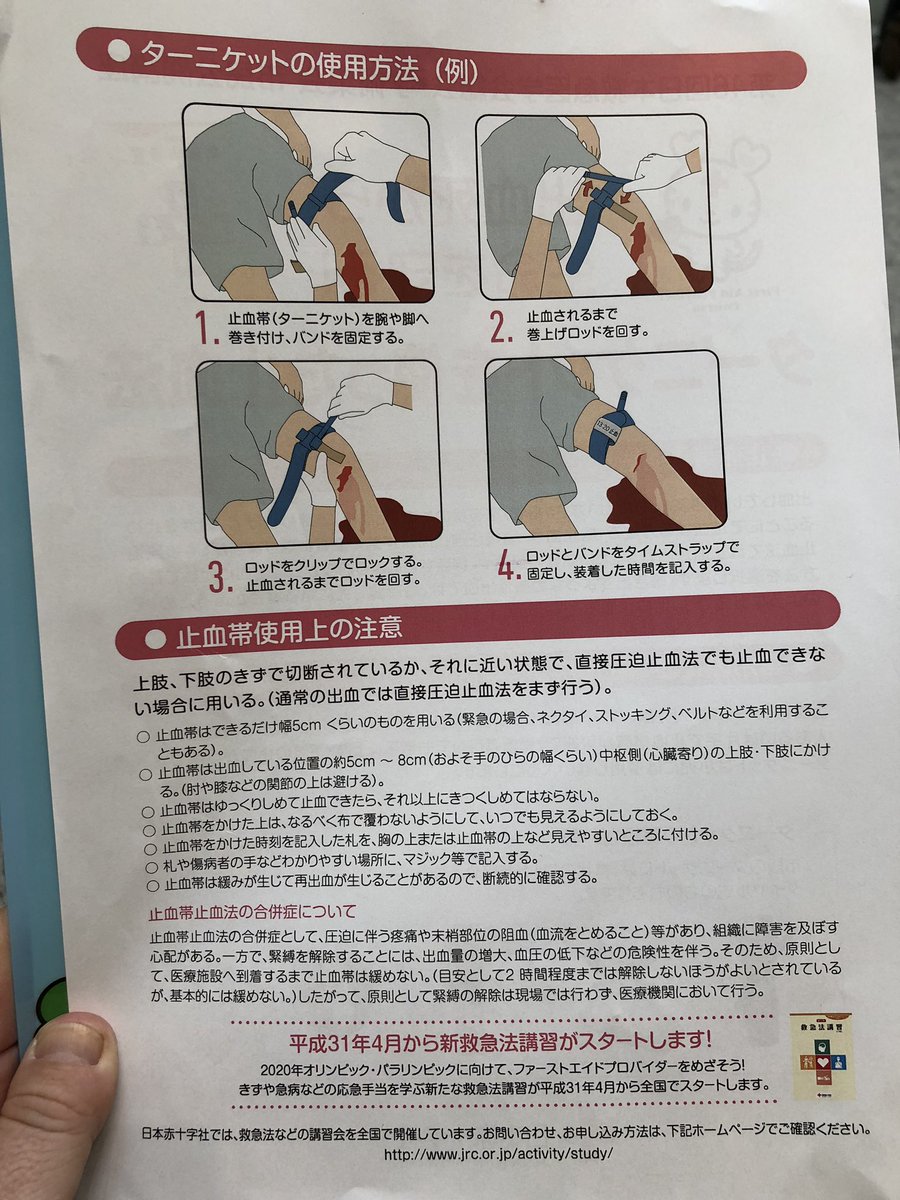

そこでは、今まで外傷救護の章のいちパートでしかなかった「止血」を章に格上げし、出血と止血の理論のほか、直接圧迫、止血点圧迫、緊縛止血が登場。 緊縛止血には、身近なものを使う方法と専用の止血帯を使う方法があり、後者としてターニケットが登場。

2018-11-18 23:23:59 (='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

(='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

山口教授の講義では「命に関わらない出血にターニケットを巻いてはいけない。ビュッビュッと吹き出る出血が対象であり、誤った使用は傷病者に苦しみしか与えない」と何度か強調してみえたが、ではそれが受講者にどこまで伝わったかといえば… グループ内の動きや発言を見てると、たぶん理解してない。

2018-11-18 23:23:59 (='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

(='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

AEDの講習だって、どんだけいろいろ説明しても、一番インパクトがある「胸毛はパッドで毟り取る」ばかり皆覚えてるじゃないですか。あれと同じ状態。 「こんなに簡単に巻けて、止血の効果が高いツール」という捉え方をして帰った人がたくさんいるような気がしてならない…

2018-11-18 23:24:00 (='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

(='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

実技では受講者がペアになりターニケットを装着したが… 「きょうは練習ですから」と、ちょこっと締めただけで終了したので、ターニケット使用による痛みも多くの受講者が体験していない。だから「こんなに簡単に巻けるのね」という言葉があちこちから出た。

2018-11-18 23:24:00 (='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

(='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

ターニケットはただ巻くことよりも、巻いてからの方が難しいツールだと感じています。「ターニケットペイン」という言葉がでるくらい激しい痛みに見舞われ、傷病者が自ら緊縛を解除してしまうこともあるくらいの代物。 「簡単」という言葉を用いるのはどうなのかと思ってしまいます。

2018-11-18 23:24:01 (='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

(='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

というより、動脈ぶったぎったくらいの出血がある中、椅子に座って和やかな雰囲気の中で巻き方を練習した程度の訓練しか受けてない市民救助者が適正な処置をできるだろうか。 行動できないことも考えられるし、緊縛が足りずに出血を助長させるなども考えられる。

2018-11-18 23:24:01 (='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

(='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

実際の講習がどんなやり方するかわからないけど、「実効性」と「現場への転移」を考慮した訓練が必要なのは、BLSトレーニング以上かもしれない。 心停止傷病者に比べると明らかにビジュアルが凄惨よね…

2018-11-18 23:24:02 (='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

(='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

そんな現場で活動するなら、手袋の着用をはじめとした感染防止策が欠かせないけど、このあたりは日赤ファーストエイドプロバイダーコースではどう取り扱うんでしょう。 ハートセイバーファーストエイド並みの座学と実技は取り入れられるのかな?

2018-11-18 23:24:02 (='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

(='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

米国でターニケットが普及し効果を上げてるのは、銃や爆弾といった鋭的外傷事案が多いから。日本でも「テロ対策」という観点でみれば必要なスキルなんだろうけど、きょうの内容がベースに講習が展開されるなら、受講者はターニケットの適用を正しく理解しないような気がする。

2018-11-18 23:24:03 (='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

(='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

私は別にターニケット否定論者ではありません。「使うなら正しく使おう」というだけ。 大出血、それターニケットだ!という印象しか得られないような普及の方法には反対です。

2018-11-18 23:24:03 (='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

(='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

医療用機器を市民にも使わせる図式としてはAED普及と似てる部分があるんだけど… AEDは使わなきゃ死んじゃう。でも、間違えて使っても害がまるで無い。 じゃあターニケットは? 間違えて使った際のリスクが非常に大きい代物。だから適正な教育が必要ですよね。

2018-11-18 23:24:03 (='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

(='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

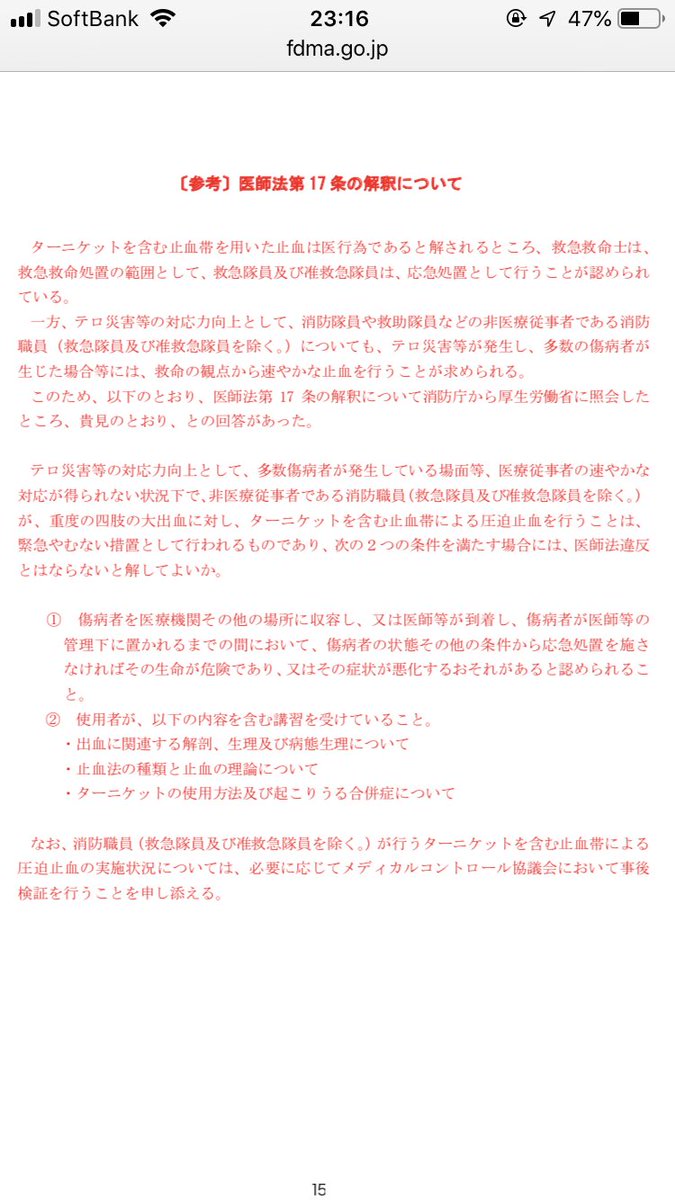

なお、市民によるターニケット使用の法的要件についての質問があり、山口教授が答えてましたが… 要約すれば、例の消防職員用テキストに掲載されている免責要件がそのまま市民救助者にもあてはまるという回答。

2018-11-18 23:24:04 (='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

(='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

ここには正直疑問もあるんだけど、市民向け講習が開始されちゃうと既成事実みたいになっちゃうのかなあ… fdma.go.jp/neuter/about/s… pic.twitter.com/AQBK8jL4Le

2018-11-18 23:24:06 拡大

拡大

(='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

(='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

なら俺たちも使っても問題ないじゃん!と考える方がいらっしゃるかと思うけど、あくまでこれは医師法違反にならないための解釈を謳ってるだけで、実際に救護を行った際に発生した法的問題の解決を謳ってるわけではありませんので…

2018-11-18 23:24:07 (='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

(='ㅅ'= 黒 猫 )〜

@KuroNyan73

いろいろ不安要素もある中で始まる市民向けターニケット教育。 日赤が採用したのはCATなんだけど、日赤オリジナルカラーのレッドを発注してあるそうで… 製造販売者や代理店、関係者諸々の中で、なんだかいろいろな事情が見え隠れしますなあ…

2018-11-18 23:24:07