谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

数値地図25000(地名・公共施設)を使うと,地形図に出ている全国の地名を調べることができる。居住地名,自然地名など種類ごとに分類されているので使いやすい。居住地名で「麓」のつく場所。九州南部に集中している。 pic.twitter.com/ezMI0vxmKe

2017-12-27 11:58:58 拡大

拡大

拡大

拡大

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

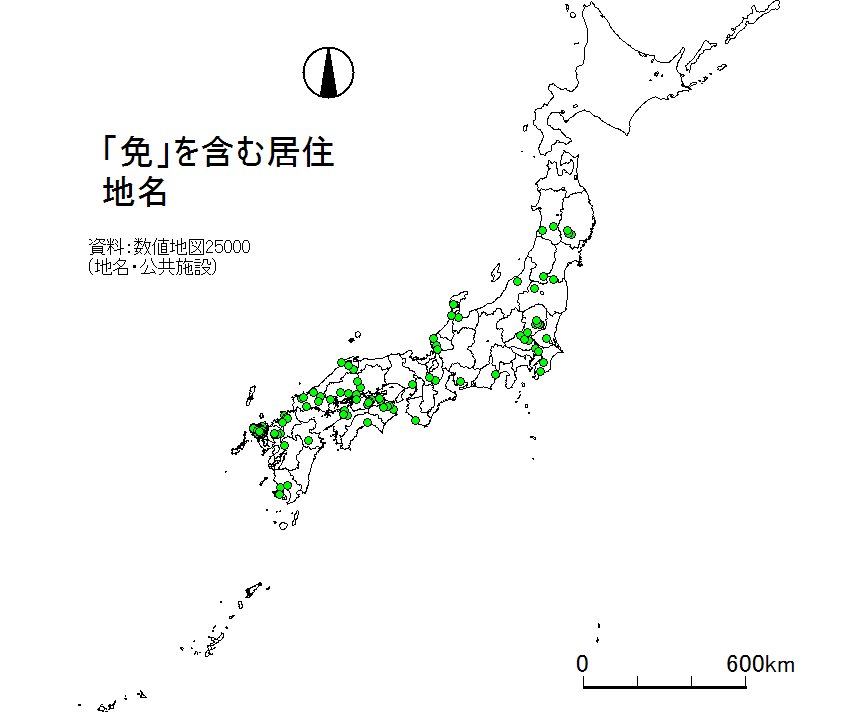

続いて「免」のつく居住地名の分布。こちらは九州北部に集中している。 pic.twitter.com/CAsYL1PJxO

2017-12-27 12:02:45 拡大

拡大

拡大

拡大

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

「垣内」のつく居住地名。近畿地方に多いが,多くの場合「がいと」と読むが,広島県と兵庫県は「がいち」と読むことが多い。 pic.twitter.com/nDkXiyql9M

2017-12-27 12:08:13 拡大

拡大

拡大

拡大

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

「荒屋」(あらや)のつく居住地名の分布。北陸~東北地方にかけて分布。「荒屋」「荒屋敷」が大部分である。 pic.twitter.com/E7cxXSZ9qu

2017-12-27 12:14:00 拡大

拡大

拡大

拡大

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

最後に「丘」を含む居住地名。全国にあるが,大都市周辺の丘陵地に多いのが特徴。新興住宅地の瑞祥地名として,平地にもつけられることがある。 pic.twitter.com/5AAfGzmATa

2017-12-27 12:21:26 拡大

拡大

拡大

拡大

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

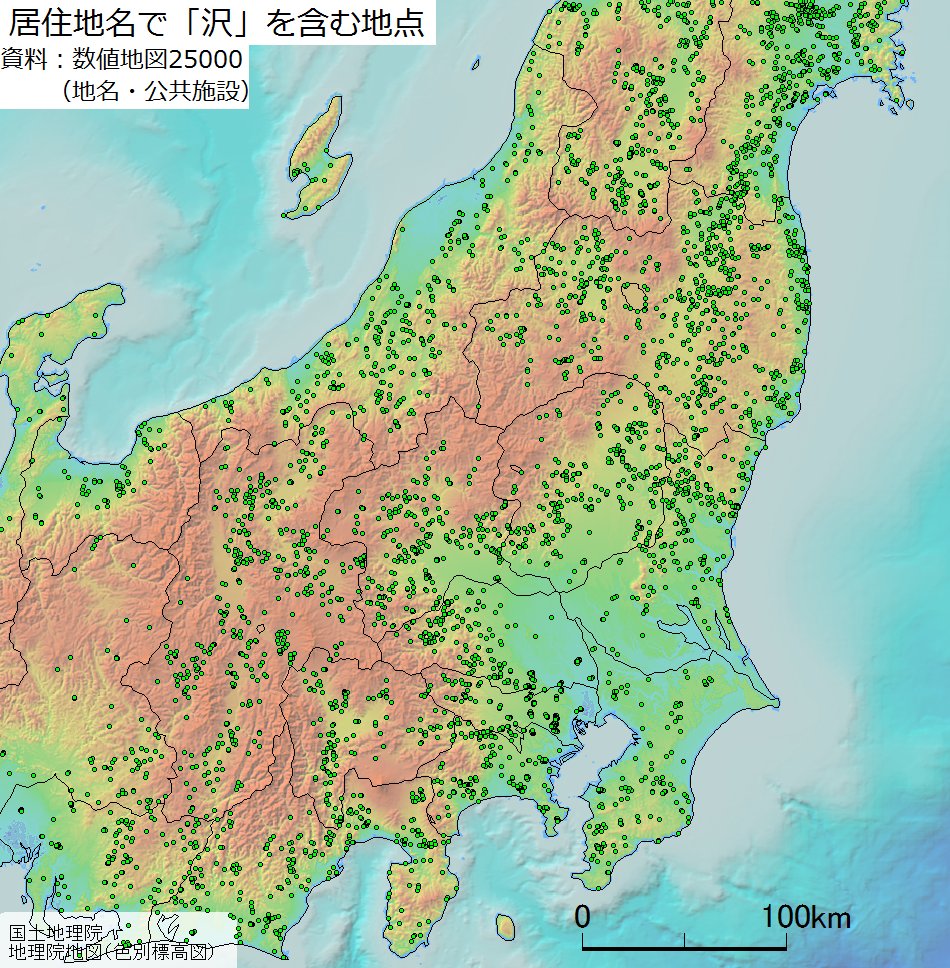

数値地図25000(地名・公共施設)で,今度は自然地名。これはよく知られているかもしれないが,渓谷の呼び方は西日本では「谷」,東日本では「沢」が一般的で,北アルプスの稜線できれいに分かれる。 pic.twitter.com/wx7coKDYDy

2017-12-27 21:08:46 拡大

拡大

拡大

拡大

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

河川の読み方で「ない」「べつ」を含む地名の分布。「ない」は北海道,青森,秋田,岩手県,「べつ」は北海道に集中している。アイヌ語で川のことを「ぺッ」「ナイ」と呼ぶので,集中している地域の「ない」「べつ」地名はアイヌ語起源と考えられる。 pic.twitter.com/VgLHqYMzg6

2017-12-27 21:23:49 拡大

拡大

拡大

拡大

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

「ナイ」が古くて「ベツ」が新しいということでしょうか? twitter.com/tenereisobe/st…

2017-12-27 21:52:38 磯部祥行

@tenereisobe

磯部祥行

@tenereisobe

「ナイ」「ベツ」の使い分けは『アイヌ学入門』(瀬川拓郎)に分布図とその理由が載ってますね。twitter.com/ktgis/status/9…

2017-12-27 21:35:02 谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

@tenereisobe けっこうややこしい話なんですね。ご紹介いただいた『アイヌ学入門』を今度読んでみたいと思います。

2017-12-27 22:29:34 谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

川のアイヌ語「ナイ」と「ペツ」の分布について、『アイヌ学入門』の瀬川拓郎氏の説によると、もともと川はナイだったものが、5世紀にペツと呼ぶ集団が現れ、集団の移動により分布の違いが形成されたという。北千島はペツ、サハリンはナイとのこと。 twitter.com/ktgis/status/9…

2018-09-26 20:30:24 谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

ナイとペッに関する瀬川説を支持している言語学者はいないという指摘がありましたので追記しておきます。 twitter.com/itangiku/statu…

2018-09-27 22:21:05 丹菊逸治

@itangiku

丹菊逸治

@itangiku

RTが多いので一応コメントしておくと、ナイとペッに関する瀬川説を支持している言語学者はいません。 twitter.com/ktgis/status/1…

2018-09-27 21:58:50 谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

神奈川県に「ない」のつく川があるが,「神奈川県内広域水道」が拾われているだけ。複数の地形図にまたがっている場合は,複数出現することになる。 pic.twitter.com/7gf9UheNzQ

2017-12-28 10:50:05 拡大

拡大

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

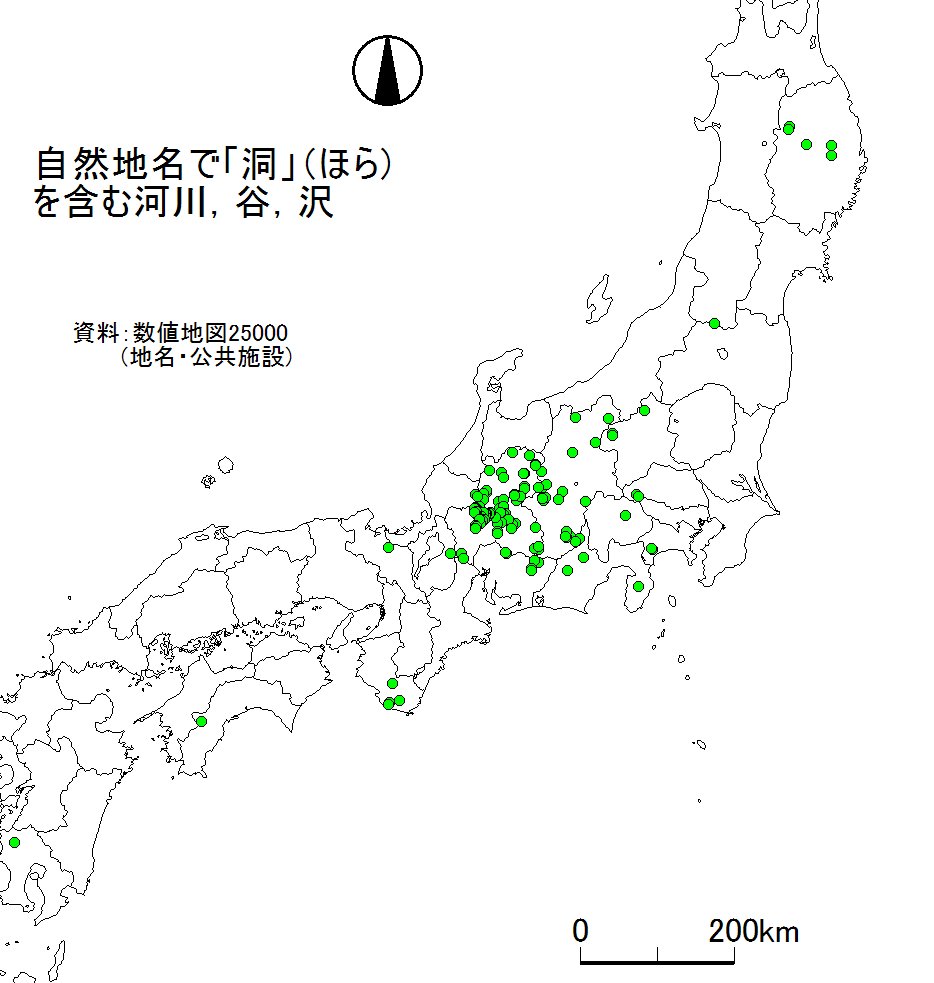

愛知県には沢も谷もないように見える。どうしたわけか,愛知県は地形図に沢や谷の名称がほとんど記載されていない。岡崎市の土石流危険渓流一覧を見ると,沢と谷が混ざっているので,愛知県の場合両方含まれる。その中に混じって,「洞」というのがあるが,これは東海地方独自の渓谷の呼称である。 pic.twitter.com/mMFryCFu9a

2017-12-28 22:59:36 拡大

拡大

拡大

拡大

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

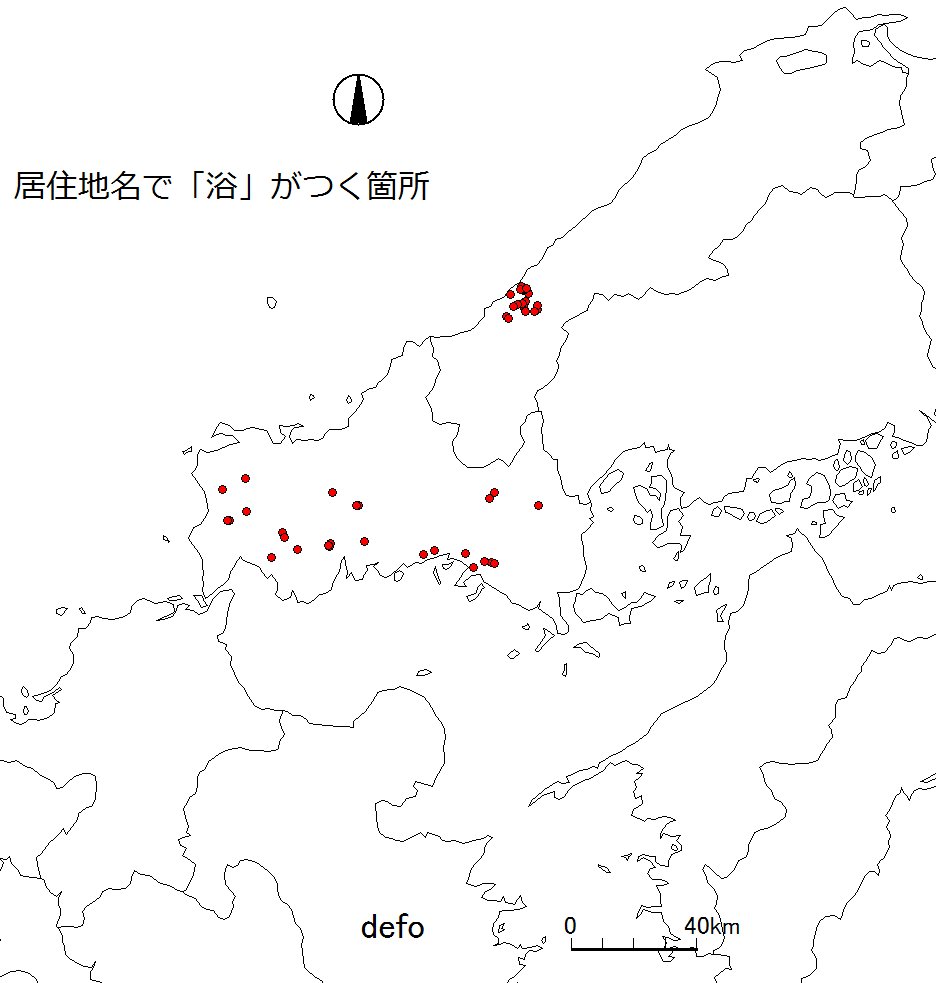

ついでながら,山口県では渓流名を「浴」(えき)と呼ぶこともある。集落名でも「○○浴」が使われるが,両者の分布は少しズレている。 pic.twitter.com/sBzLzmcpRd

2017-12-29 20:24:14 拡大

拡大

拡大

拡大

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

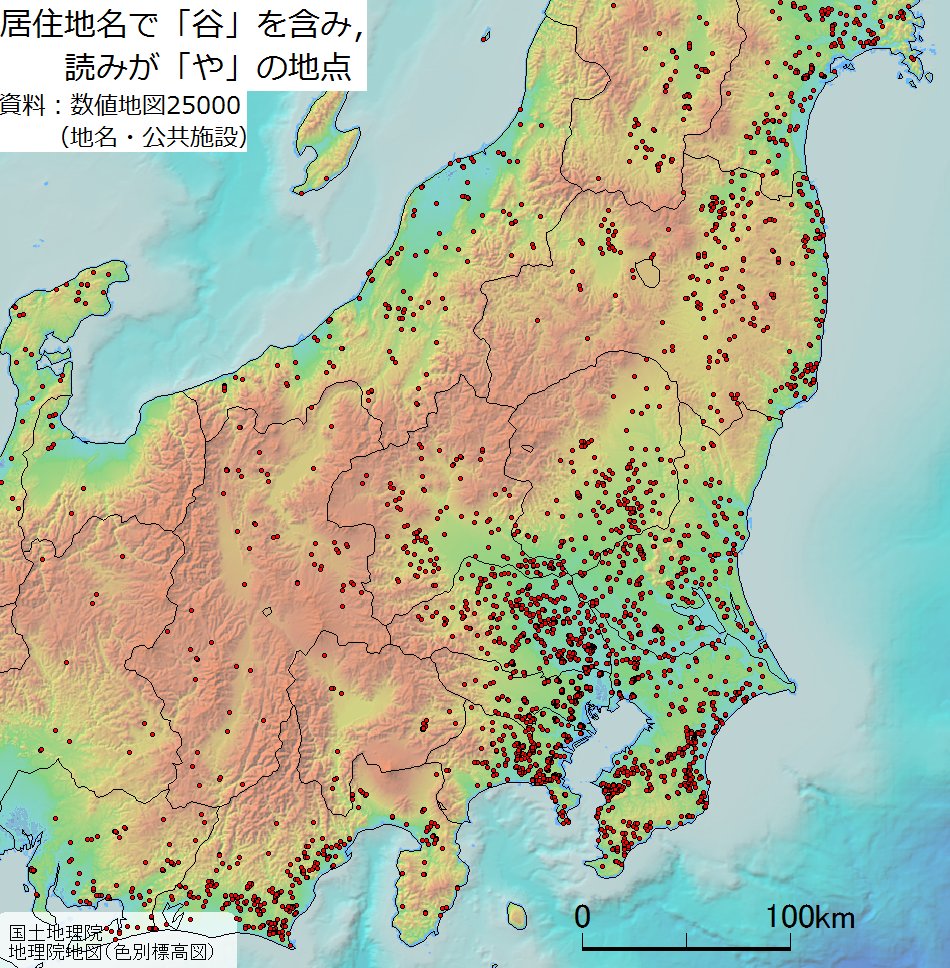

先日,自然地名で谷と沢の分布を見たが,居住地名で谷を見ると,東日本にも「渋谷」「世田谷」など谷がつく地名が多い。しかし,「たに」ではなく「や」と読み,平野とその周辺の台地・丘陵地に多い。東日本の山岳部は「沢」の居住地名が多い。 pic.twitter.com/wtZQRgtCo4

2017-12-30 15:28:39 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

拡大すると,「谷」を「や」と呼ぶ地名は平坦な関東平野の中心にもある。「沢」は山岳部。西日本の「たに」の地名は平野部には少ない。 pic.twitter.com/YPLLSUv6Ce

2017-12-30 15:34:09 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

名字の「大谷」などの読みも,「おおたに」だったり「おおや」だったりするが,出身が西日本か東日本で違うのかもしれない。

2017-12-30 15:37:58 谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

北海道の「○○団体」という地名は知らなかった。地理院地図で検索すると,川の名前でも「○○団体の沢川」がいくつかある。 pic.twitter.com/GJj0YFVfNP

2018-01-26 20:17:10 拡大

拡大

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

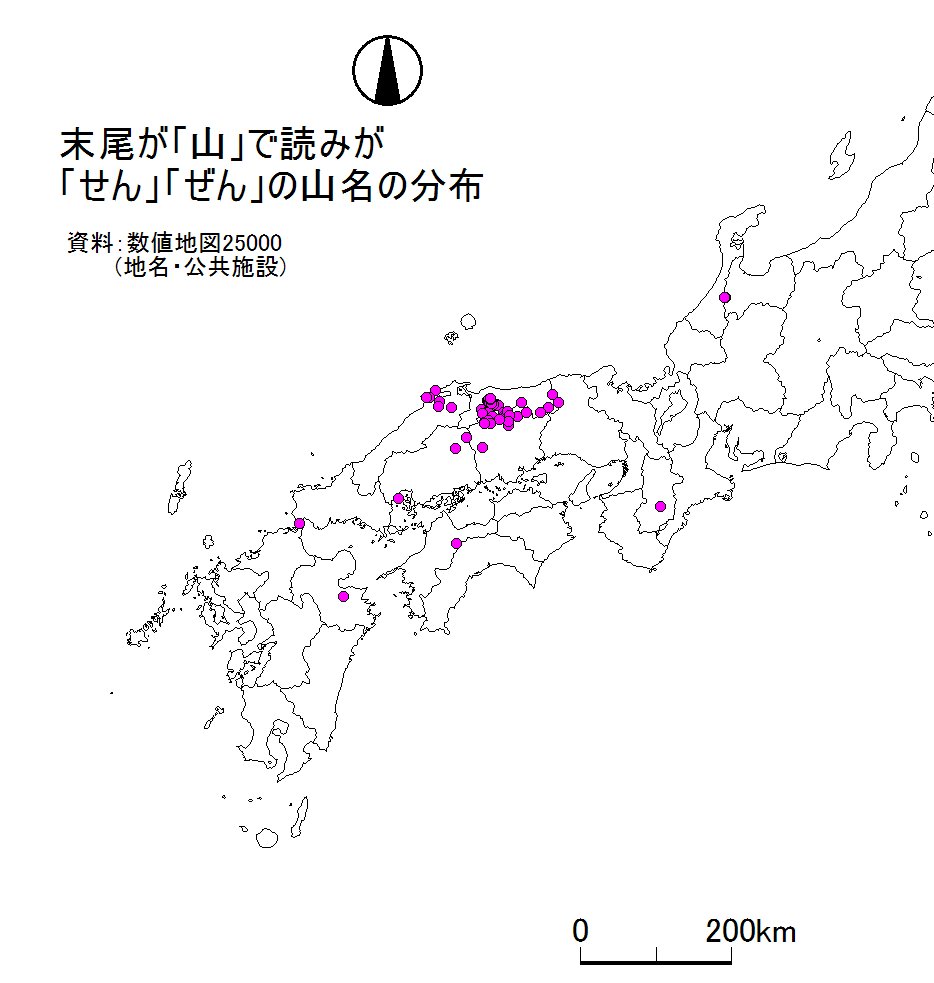

山の名前の分布。「~岳」は全国にあるが,中国・四国には少ない。中国山地は「~山」で「~せん」と読ませる山が多い。「森」を含む山名は,東北地方,四国,紀伊半島南部,長野県南部に多い。 pic.twitter.com/IoDzT1nE4V

2018-01-26 22:39:24 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

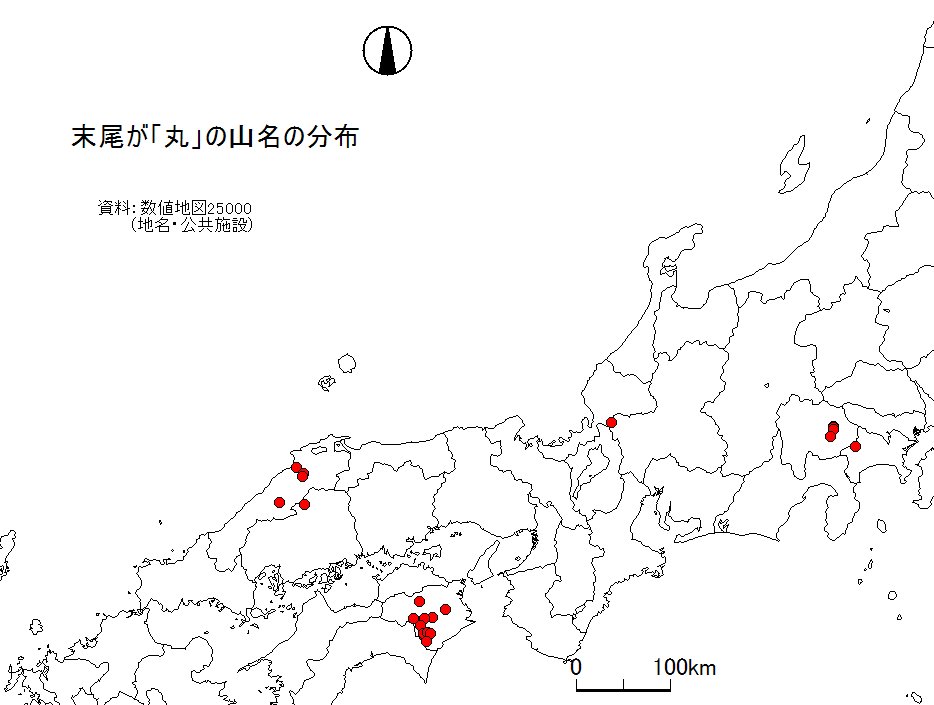

末尾が「丸」の山。徳島県,島根県,丹沢・大菩薩付近に限られるが,越美国境に一箇所「美濃俣丸」がある。 pic.twitter.com/fDEnqsjjQ3

2018-01-26 22:58:36 拡大

拡大

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

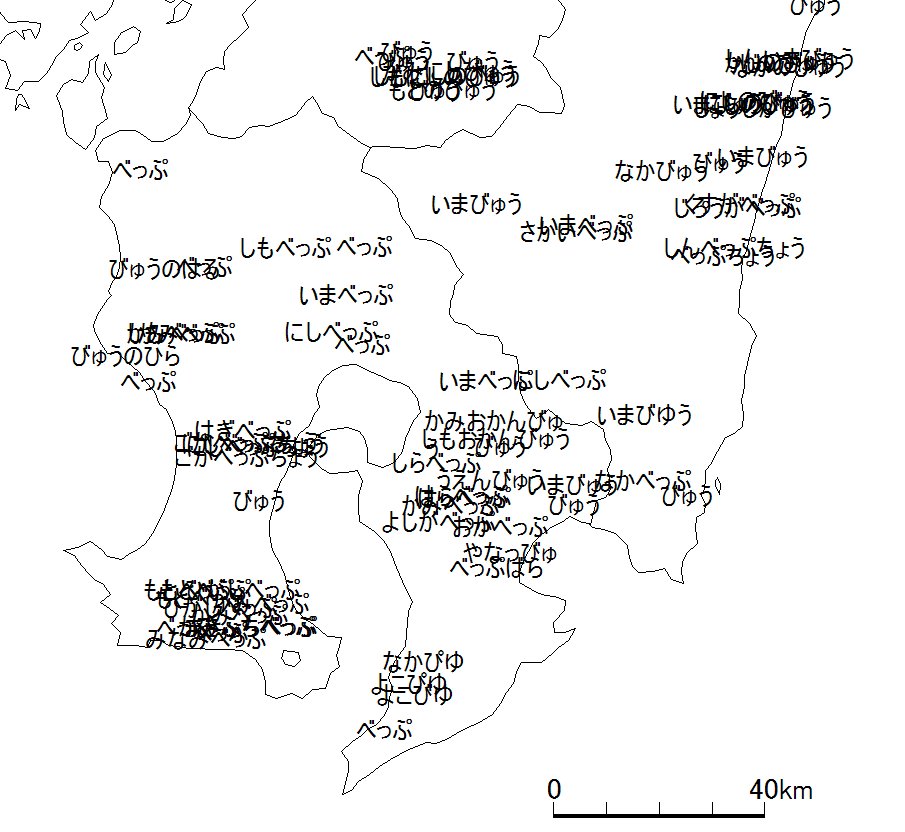

「別府」を含む地名の分布。「べっぷ市」が有名なので「べっぷ」と読みがちだが,「びゆう」「びゅう」「ぴゆ」「べふ」などいろいろな読み方がある。 pic.twitter.com/ziq5AKdhgG

2018-02-03 23:51:07 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

熊本の「田原坂」など,原を「ばる」と読む地域がある。分布を調べると。「原」を「ばる」「はる」と読む地名は,九州と南西諸島にしかない。他に「はり」「はろ」の場合もある。 pic.twitter.com/ugH7NhUlH8

2018-02-04 00:08:25 拡大

拡大

エンドス

@los_endos_

エンドス

@los_endos_

これは宮崎へ引っ越してきて本当に実感した。「原」の読み方は「はる」もしくは「ばる」で統一されている。新田原基地は「にゅうたばる」基地だし、田原さんも「たばる」さん。西都原古墳群は「さいとばるこふんぐん」。一切ブレなし。>RT twitter.com/ktgis/status/9…

2018-02-04 21:04:13 谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

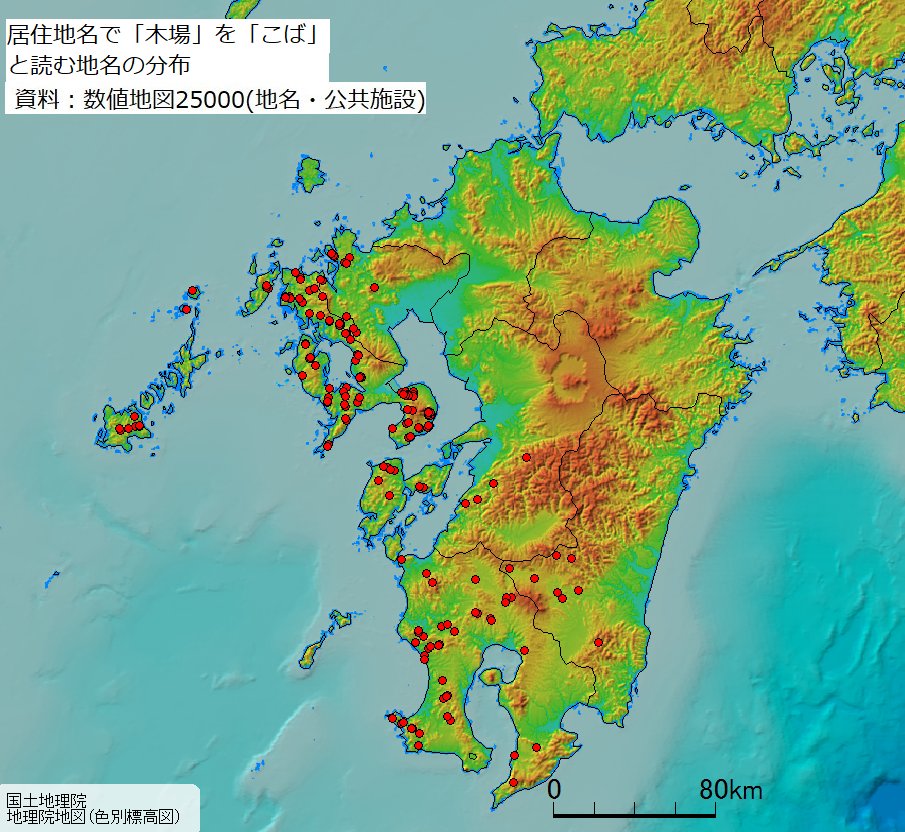

もう一つ九州特有の地名を挙げると,「木場」と書いて「こば」と読む地名がある。九州以外では「きば」と読んで貯木場が多いが,九州では焼き畑に由来する地名と考えられている。九州でもなぜか西半分しかないが,山地・丘陵地に多いことがわかる。 pic.twitter.com/vl4kVde189

2018-02-05 22:37:00 拡大

拡大

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

谷謙二/TANI Kenji

@ktgis

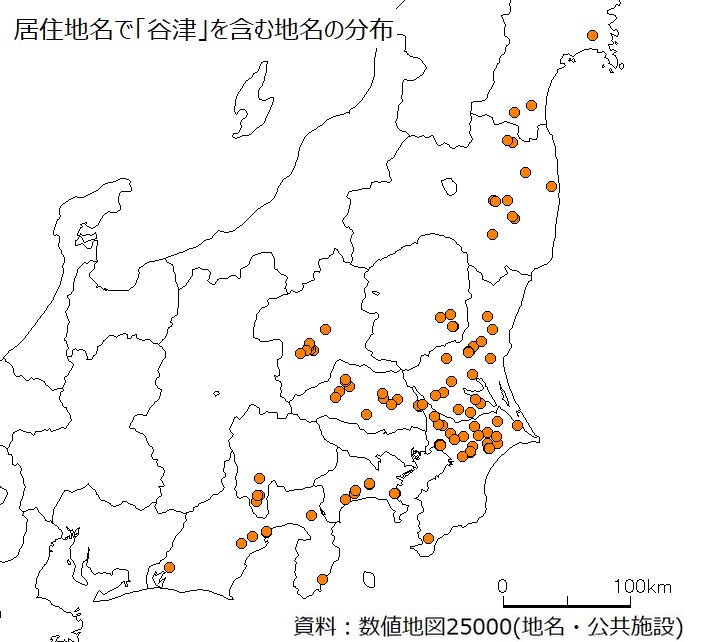

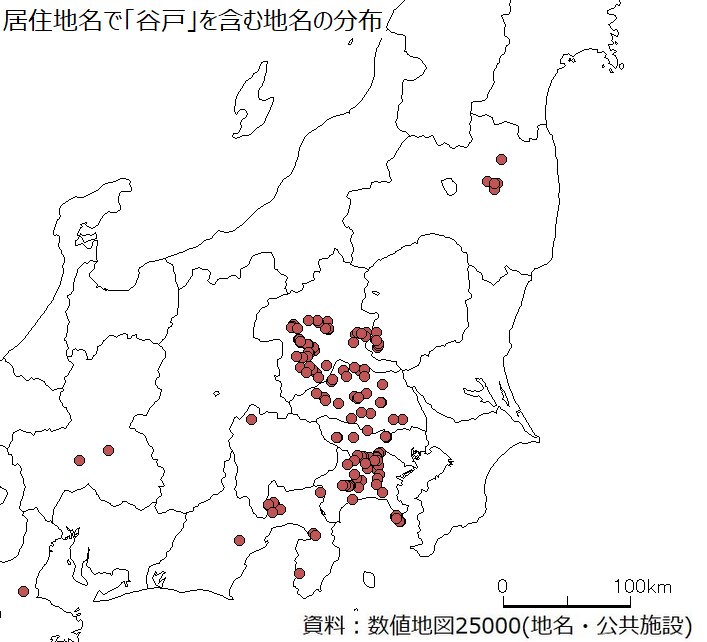

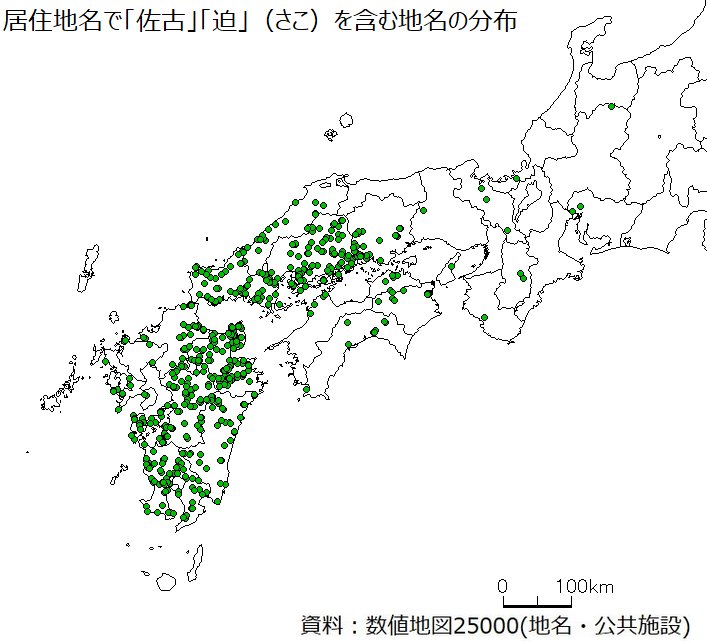

地名の話。関東では台地や丘陵地の間の浅い谷間を「谷津」(やつ)「谷戸」(やと)と呼ぶが、分布は少し違う。西日本では同様な地名として「迫」「佐古」(さこ)がある。 pic.twitter.com/6maHf8BV1H

2018-02-11 11:11:58 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大