第1回「障害のない社会」に向けた現在地と課題、そして 7月10日 熊谷晋一郎さん #litalico_openlab

LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

第1回は「障害のない社会に向けた現在地と課題、そして」と題し、過去からまだ克服されていない課題、あるいは新たに見出されてきた課題とどう向き合っていけばいいのか、過去と現在を接続するようなお話として、熊谷晋一郎さんをお招きし、開催しています。 #litalico_openlab

2019-07-10 19:40:01 LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

①当事者研究誕生の歴史:突然生まれたわけではなく、時代の要請を受けて発生した当事者研究は、スライドの青は社会を変えることを目的とした当事者活動、赤は依存症の自助グループ。もっとも長い歴史を持つ依存症の自助グループは、アメリカ誕生とほぼ同時くらいから始まっている。 #litalico_openlab pic.twitter.com/x6hXaaTR70

2019-07-10 19:46:54 拡大

拡大

LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

北海道浦河のべてるの家は当事者運動の魂を精神障害の現場にもたらそうとした向谷地さんと依存症グループの魂をもたらそうとしたのが精神科医の川村さん。2つの源流が混ざったことが当事者研究の謎なので、その謎解きをしていきます。 #litalico_openlab pic.twitter.com/asbqJuNsc0

2019-07-10 19:52:35 拡大

拡大

LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

奪われた意思や欲望に対して活動を行ったのが当事者運動であり、自己決定を大切にしている。反対に依存症グループは「アルコールを飲みたい」といった意思や欲望は保留し、自分の意思ではどうにもならないということを認めるところから回復プログラムが始まる。 #litalico_openlab

2019-07-10 19:56:24 LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

当事者活動はみんなの声をまとめて発していくので主語が複数形となる(シンフォニー)のに対し、多様な声を単数形のまま束ねず並べる(ポリフォニー)のが依存症グループ。相反する二つが合流したのは両方から除け者にされた当事者がいたということがある。 #litalico_openlab pic.twitter.com/ycFVbrKPpQ

2019-07-10 20:03:29 拡大

拡大

LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

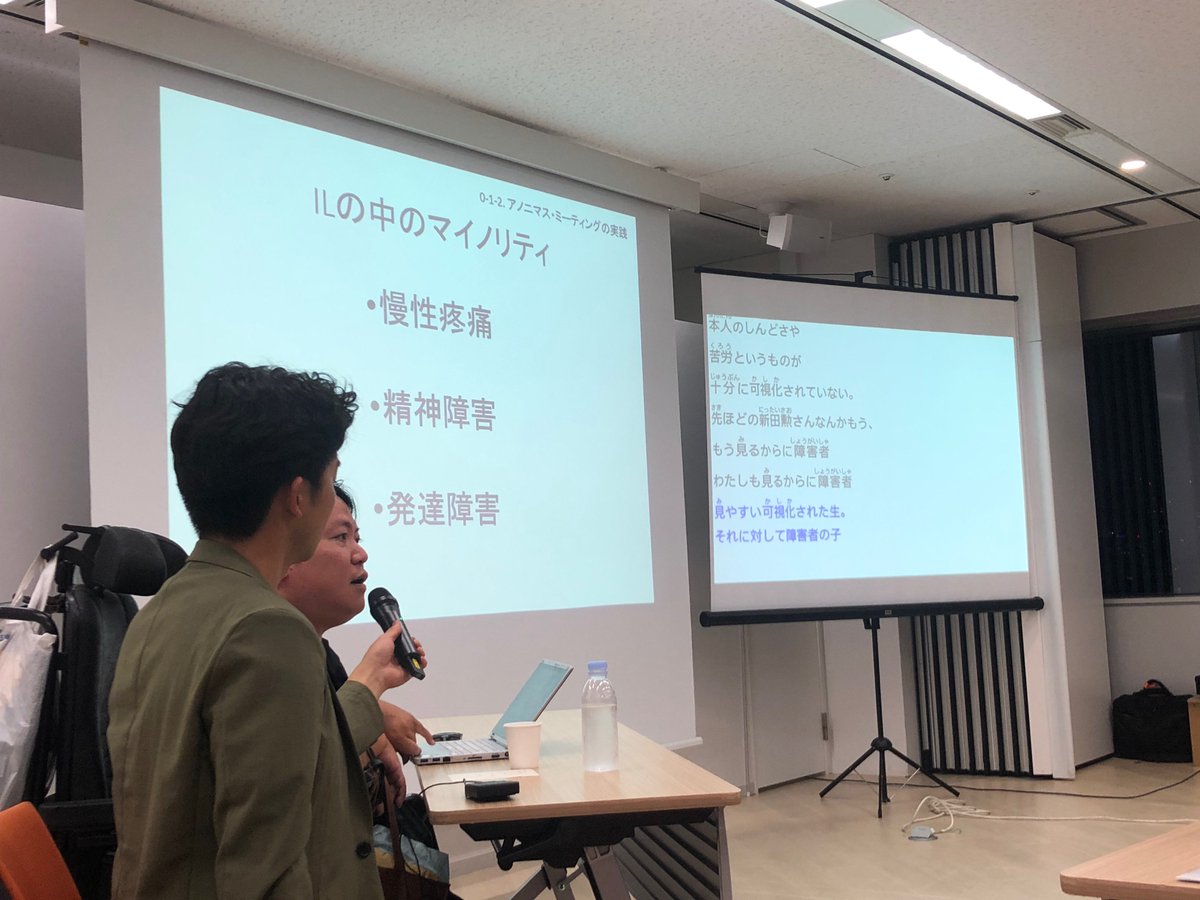

それぞれのグループのど真ん中にいたのは、意思や欲望に囚われた人々と過剰な責任を負わされた人々。そこから周縁化されていったのが、慢性疼痛・精神障害・発達障害といった、ぱっと見では本人のしんどさや障害がわからない人たちだった。 #litalico_openlab pic.twitter.com/H9HpONAnL7

2019-07-10 20:04:13 拡大

拡大

LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

見えにくい障害の人は「本当に必要なの?」「甘えているのでは?」「努力でできるのでは?」という目で見続けられるので、ヘルプを要求することが難しく、本人からもその障害が見えにくいという傾向があるので自分のせいだと思ってしまいがちになる。 #litalico_openlab

2019-07-10 20:05:42 LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

そのため、運動する前の段階に「自分は一体何者なのか」「どこまでは努力でやって、どこまでは努力ではどうしようもない領域なのか」といったことを研究する必要があり、当事者運動の手前で障害の研究が必要になったというのが背景要因となった。 #litalico_openlab

2019-07-10 20:06:12 LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

例えば、断酒会はいくつかのクライテリアによってAAに入れなかったので別立てとなっているが、その理由として、AAは戦争によるPTSDであり、アルコール依存以外は申し分のない人生を送っており、他の課題がないので社会に文句がない人たちだった。 #litalico_openlab pic.twitter.com/sE5qR51wqP

2019-07-10 20:10:09 拡大

拡大

LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

これに対して、依存症の背景として貧困や女性差別、重複障害などがある場合、社会への意見があるため、ポリフォニー状態では足りず、社会に物申す必要性があった。そのため当事者研究では研究内容を発表していき、法改正に向かっていく。 #litalico_openlab

2019-07-10 20:27:26 LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

マイノリティがドーナツ状に配置されることから生まれ、研究発表から制度化に向かうのが当事者研究であり、この制度化には補助金等でグループ運営が持続可能になるといったメリットとメンバーの多様性による運営の難しさや従来のプログラムの骨抜き化といったデメリットがある。 #litalico_openlab pic.twitter.com/SbMX5VpqTk

2019-07-10 20:29:05 拡大

拡大

LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

②発達障害と現在:まだ概念が未成熟で、ある社会的秩序に馴染めない人がラベリングされてしまう状態。その人がいる社会にある暗黙知みたいなものに馴染めないことからなるので、教室に馴染めなくって発達障害と言われていても担任が変わったらガラッと変わったりする #litalico_openlab

2019-07-10 20:31:37 LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

ここで重要になってくるのはクロスアビリティとアドボケイト。自分の障害について詳しくない時代は終わったので、自分のグループ内に閉じることなく、障害の種類を超えて歴史や理念から学んでいき、他の当事者の抱える課題を互いに知るというクロスディスアビリティー。 #litalico_openlab

2019-07-10 20:40:00 LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

行政からお金をもらって従うのではなく、例えば厳罰主義はダメだという行政に教育をしていくなどを含めたアドボケイト。 制度化を進めつつも、その中で生まれていく問題に対してこれら2つで補完していく必要性が高まっているのが現在地である。 #litalico_openlab

2019-07-10 20:44:35 LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

ちなみに制度化は障害分野だけの問題ではない。何もないところから始めた第一世代が生み出した制度は、受動的に受け継ぐ第二世代以降にとっては形骸化していき、お互いに「だらしない」「偉そう」といった相互のミスマッチが生まれていく。 #litalico_openlab

2019-07-10 20:53:07 LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

③当事者研究のやり方:障害と依存症両方がある人が両グループから周縁化され、生き延びるために2つのグループを橋渡しをしていく必要性があるので、クロスディスアビリティを進めていかなければならない。この制度化以降の問題に取り組む方法があるかもしれない。 #litalico_openlab

2019-07-10 20:54:21 LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

真理論は4つある。対応説では現実と起きているものに対応しているものが、整合説ではこれまで知られてきた知識と矛盾しないものが、有用説では自分が生きる上で役に立つ知識が、合意説ではみんなの真理なのでお互いのを交換し合意できた部分、最大公約数を真理とする。#litalico_openlab

2019-07-10 21:01:38 LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

この4つのバランスがウェルビーイングを考える上で重要で、一般的な研究が単なる知的好奇心でやることが多いのに対し、当事者研究はRecovery is Discoveryという標語があるように生きやすくなるために仲間と一緒に現実を生み出すためにやっている。 #litalico_openlab

2019-07-10 21:07:02 LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

Recovery is Discoveryはどちらが目的でどちらが手段なのか。Recovery(回復)を狙うとうまくいかない。Discovery(発見)を狙って取り組むことで、副産物として回復がある。極端に言うと解決策は二の次なのかもしれない。 #litalico_openlab

2019-07-10 21:10:07 LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

回答:被虐体験に関する研究やサポートの場でも「言いっぱなし・聞きっぱなし」が重視されている。語りを連結させないことによって、「何が言われるかわからない」という恐怖感を取り除き、安心の場を作るという生き抜く知恵だった。#litalico_openlab

2019-07-10 21:28:13 LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

続いての質問は「 生きにくいと感じる現状からの回復に心理の探究が目的になった理由とは?」#litalico_openlab

2019-07-10 21:29:28 大沼楽

@texima0

大沼楽

@texima0

熊谷晋一郎さんの講演を見てきた(仕事都合で途中までになってしまったのが残念)。 スゴくよかった〜! 当事者研究については全く勉強してこなかったので、丁寧な解説が非常にありがたかった。ずっと読みそびれてた『偶然性・アイロニー・連帯』、そろそろ読みたい! #litalico_openlab pic.twitter.com/wE3sJ6W6tD

2019-07-10 21:32:04 拡大

拡大

LITALICO研究所

@litalico_lab

LITALICO研究所

@litalico_lab

回答:回復の方向性は本人の価値観に支配される為、何を良しとするかによって逆に依存になる可能性がある。理想と現実が一致しない「お預け期間」に現実を引き上げたり理想を下げたりするのでなく、一致を諦め、その隙間を「言葉と仲間で埋める」ことで生き延びることが必要になる #litalico_openlab

2019-07-10 21:43:43