昨日からのまとめ「日本刀の『身幅』について」

-

nagasaki_token

nagasaki_token

- 22383

- 115

- 3

- 38

日本美術刀剣保存協会長崎支部

@nagasaki_token

日本美術刀剣保存協会長崎支部

@nagasaki_token

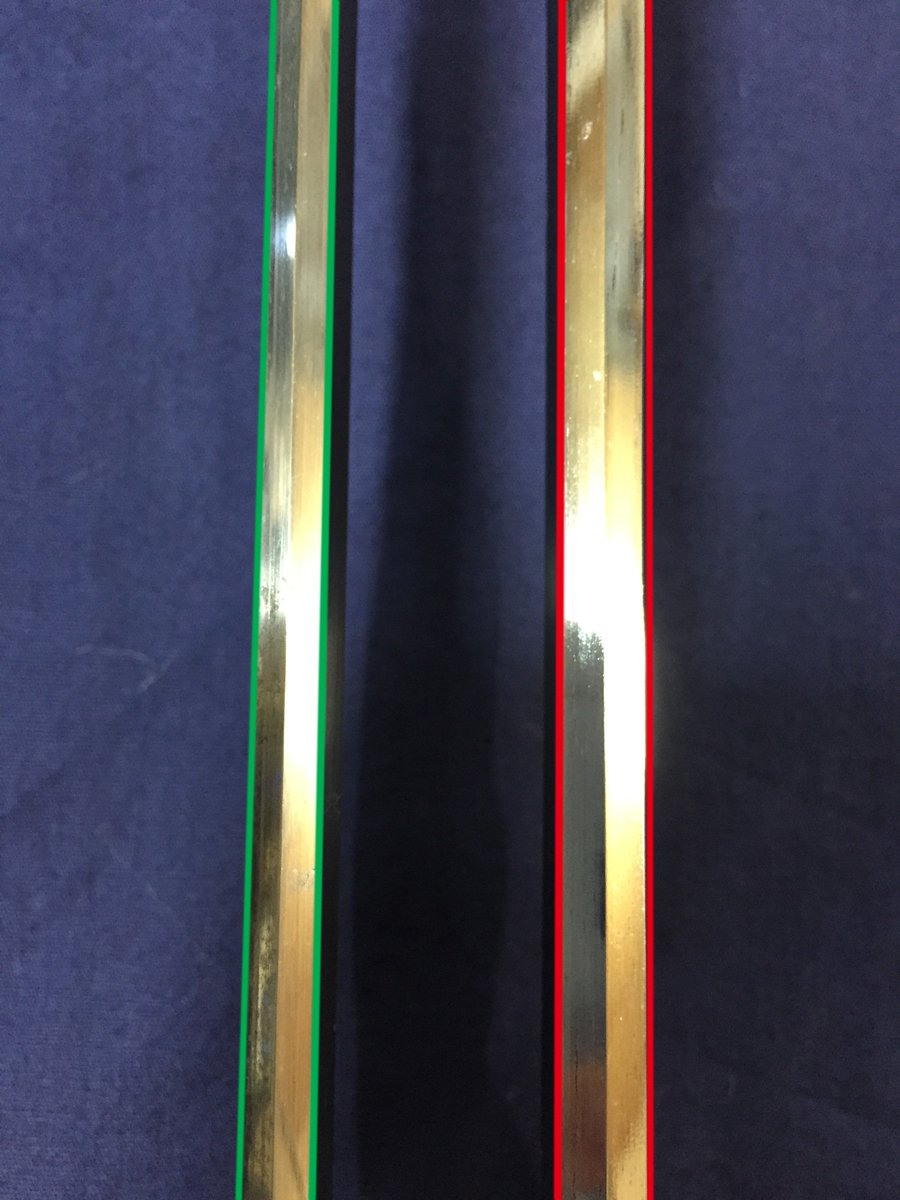

日本刀は時代によって刀の姿が異なります 例えば室町初期の刀はどの刀派でも 細身で腰反りのある優美な太刀姿で重ねを厚めに造る傾向にあります 写真は左が重ねが薄めの刀、右が重ねが厚め刀です 二振とも長さは同じ位です #日本刀 #刀剣 pic.twitter.com/20R3CJWbF7

2016-02-09 22:46:39 拡大

拡大

拡大

拡大

当初、中の人は「棟まで入れて身幅」としていました

しかし澤田先生から「身幅は棟の高さは含まないのではないか」とのご指導を頂きました

(当該のツイートは、もし間違いならば広まってはならないとして直ぐに消し新しいモノと置き換えましたので、旧画像は残っていません)

すると、現在日本刀に携わっていらっしゃる現職の職人さんから下のお言葉を頂きました

装剣金工 片山重恒💉💉 / Katayama Shigetsune

@shigetsune

装剣金工 片山重恒💉💉 / Katayama Shigetsune

@shigetsune

@gouyosihiro @nagasaki_token うーん、それ、どちらの解釈もあるような気がします。 実際に注文受ける場合、武道家の言う身幅は大抵棟の高さも含みます。 職人の言う身幅はどちらもあり、ノギスで挟んで測れる幅が作製上正確なので 押形の関係から鑑賞は含まない

2016-02-10 10:24:51 装剣金工 片山重恒💉💉 / Katayama Shigetsune

@shigetsune

装剣金工 片山重恒💉💉 / Katayama Shigetsune

@shigetsune

@gouyosihiro @nagasaki_token なので職方は「棟を含んで」「棟を除いて」と身幅を言う際に但し書きをつけます。

2016-02-10 10:26:09 装剣金工 片山重恒💉💉 / Katayama Shigetsune

@shigetsune

装剣金工 片山重恒💉💉 / Katayama Shigetsune

@shigetsune

@gouyosihiro @nagasaki_token 因みに重ねも棟角の幅を指す人、しのぎを含めてノギスで挟んで一番厚いところを指す人の二種類の解釈があるようです。 鎬地を盗んだ作などは、鎬の厚みしか測れないと思うのですがね

2016-02-10 10:28:44ここで、二つの「身幅」に関する見識がでました

一つは、鑑賞、鑑定、押形の基準となる「棟の高さは除く身幅」

もう一つは武道家、すなわち現在も日本刀を使っておられる方々からみた「棟の高さまで含む身幅」です

これはどういうことでしょうか・・・

それでは続きを見てみましょう

悠樂菴

@gouyosihiro

悠樂菴

@gouyosihiro

@shigetsune @nagasaki_token 図譜や図版などに掲載する場合、棟の高さは含んでいません。これまで押形を描く際にノギスで計測した値を調書に記載しますが、別の図譜、書籍などに掲載がある作品の場合、数値を確認しますが、棟の高さを含んだ数値は殆ど見られません。

2016-02-10 12:21:03 悠樂菴

@gouyosihiro

悠樂菴

@gouyosihiro

@shigetsune @nagasaki_token 昔、棟の高さを含むと、棟を高く造り込む手癖のある刀工たちの作品が、見た目以上に幅広の数値で記録される。棟を低く造る傾向にある刀工は逆になり、両方見た目の幅に差がないのに数値上大きな開きがでてしまうので含まないと聞きました。

2016-02-10 12:25:58 装剣金工 片山重恒💉💉 / Katayama Shigetsune

@shigetsune

装剣金工 片山重恒💉💉 / Katayama Shigetsune

@shigetsune

@gouyosihiro @nagasaki_token 美術上はそれが正しいし、理にかなってると思います。 実用からすると鞘の太さが重要になるために棟を含むのではないかと自分は推測します。

2016-02-10 12:27:52 悠樂菴

@gouyosihiro

悠樂菴

@gouyosihiro

@shigetsune @nagasaki_token 記録者の手間は増えますが、 一番、丁寧なのは、双方の数値を計測記録することだと思います。また重ねも同様かと。後世の記録と考えるなら手間を惜しんではいけないのかもしれませんね。

2016-02-10 12:28:00 装剣金工 片山重恒💉💉 / Katayama Shigetsune

@shigetsune

装剣金工 片山重恒💉💉 / Katayama Shigetsune

@shigetsune

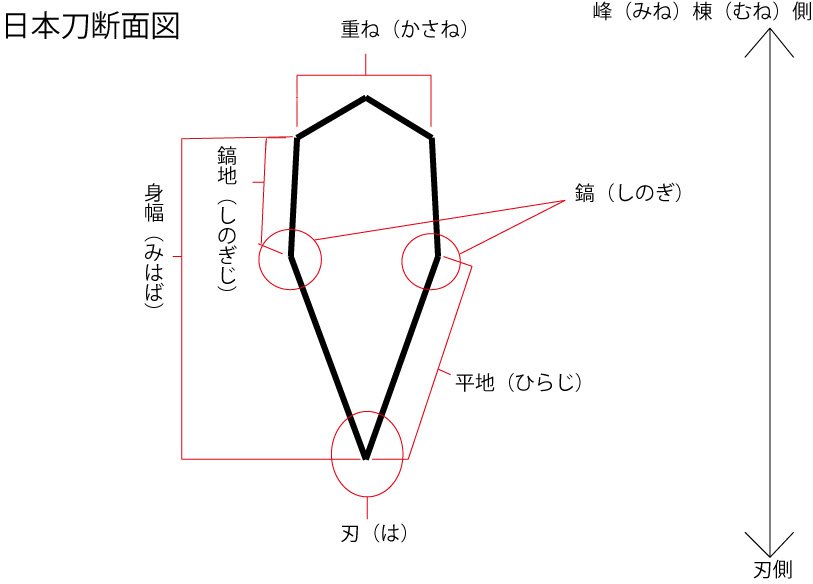

@gouyosihiro @nagasaki_token 全くです。棟の高さを知りたいときに困るのです。 重ねや鎬の高さを知るために押形に鎺の台尻付けてくれると嬉しいなぁ、と作製の側からは思う。 pic.twitter.com/fxA5vlBoxI

2016-02-10 12:31:39 拡大

拡大

つまり「身幅」には

美術鑑定をする上で基準となる「棟を含まない身幅」と

実用の観点から鞘を作る際の基準となる「棟を含む身幅」

とがあるようです

ちなみに、お仕事柄どちらの観点もお持ちの職人さんからするとどちらも「身幅」というみたいですが、

「棟を含んで」「棟を除いて」という言葉を但し書きとして用いるようですね

悠樂菴

@gouyosihiro

悠樂菴

@gouyosihiro

@shigetsune @nagasaki_token 日刀保系では、あまり描かないですね。描いてあるのをみると「丁寧だなぁ~」と思いつつも習慣がなく手抜きをしていました。描く練習をしてみます。

2016-02-10 12:34:23 悠樂菴

@gouyosihiro

悠樂菴

@gouyosihiro

@nagasaki_token @shigetsune 武道をやっていないと、実用の観点が全くないので気がつかないこともありますね。書籍に掲載する、しないは別として両方計測しておくのが良いのかもしれませんね。

2016-02-10 12:38:22とても興味深いやりとりでしたね

日本刀の「身幅」といっても、扱う方の立場が違えば

この様な違いがあるのです・・・

結論としては、「身幅は、扱う人によって棟を含む場合も、除く場合もある」と言うことです

別にどちらが正しい!と言う問題ではありません

どちらの身幅観も刀剣業界には無くてはならないモノです

今回の一連のやりとりで、もっと丁寧に数値を記録しなければならないという結果も得られました

皆様方も、「日本刀には立場が違えば見方も違うところがある」ということを、よくよく知って頂けたらと思います