Kentaro Fukuchi

@kentarofukuchi

Kentaro Fukuchi

@kentarofukuchi

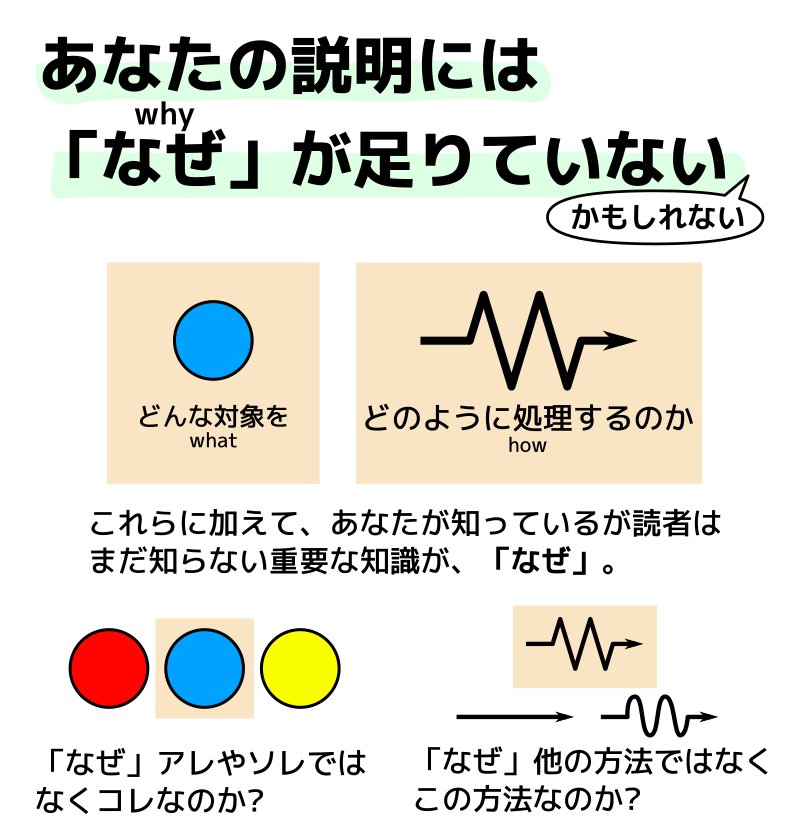

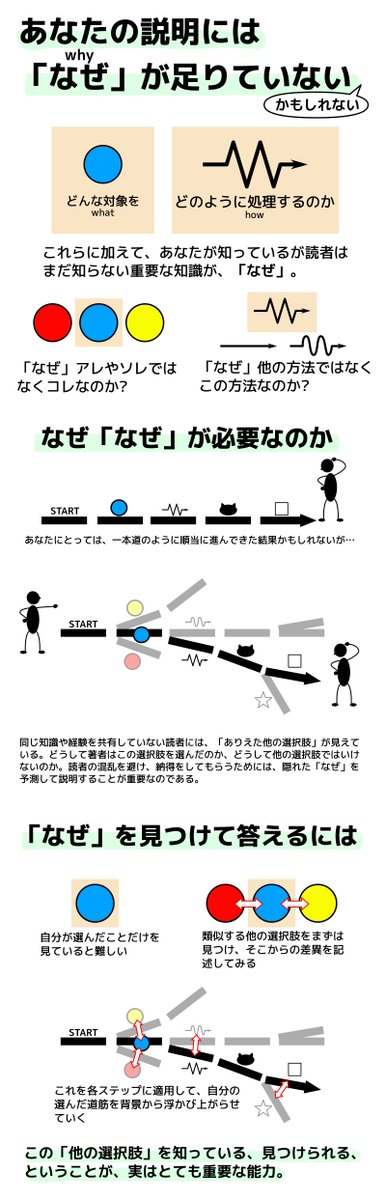

その論文、その技術文書、「なにを」「どうやって」の説明ばかりで、肝心の「なぜ」が不足していませんか? という指摘をいつも繰り返すので、図解してみた。 pic.twitter.com/kKis3YBOfO

2017-01-19 11:06:04 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

Kentaro Fukuchi

@kentarofukuchi

Kentaro Fukuchi

@kentarofukuchi

ここに書いた「なぜ」の意義は、プログラムでコメントがどうして必要か、の説明でもある。「なにを」は変数名で、「どうやって」はメソッド名で、それぞれコードとして記述できるのだが、数ある選択肢の中から「なぜ」このメソッドを選んだか、の説明は、現状コメントとしてしか書きようがない。 twitter.com/kentarofukuchi…

2017-01-19 11:10:09 Kentaro Fukuchi

@kentarofukuchi

Kentaro Fukuchi

@kentarofukuchi

最後に書いた「他の選択肢」に気付ける能力こそが、高等教育で皆が学ぶべき真髄の一つなのではないかと思う。これについては、David Foster Wallace の名スピーチ「これは水です」を読んで欲しい。 j.ktamura.com/this-is-water

2017-01-19 11:24:47 しそごはん用研究者(薬学部助教)

@ONODA_in_Onodac

しそごはん用研究者(薬学部助教)

@ONODA_in_Onodac

そう、これね。すごく大事。でもね、これを説明すると大概時間と紙面が足りない。場合分けと可能性の列挙は無限近くあるから。だから、この「なぜ」が伝えたい部分の根幹をなす際、聴衆の知識や分野の専門性を考慮して想定する技能が求められる。あとは「なぜ」は質疑応答に任せるのが吉だったりもする twitter.com/kentarofukuchi…

2017-01-19 12:02:14 Kentaro Fukuchi

@kentarofukuchi

Kentaro Fukuchi

@kentarofukuchi

これは、「なぜ」の不足を補った次のステップとしてとても有益な助言。 twitter.com/onodasyoui/sta…

2017-01-19 12:10:53 Kentaro Fukuchi

@kentarofukuchi

Kentaro Fukuchi

@kentarofukuchi

こちらの指摘を受け補足。わざわざ文書を書いて他人になにかを説明をしようとしているということは、「定石」「常識」とは異なる新規提案がどこかに含まれているはず。まずはその新規提案と定石との差を書いてみよう。 twitter.com/onodasyoui/sta…

2017-01-19 12:40:52 fjのYog教祖様

@fjs_kyousosama

fjのYog教祖様

@fjs_kyousosama

サポートをやっていると、まさにこの「なぜ」が全くない説明が「機密保持のため説明できない」と言う注釈付きで開発部門から来る。お客様にはその内容で納得してもらう必要が出る。 この場合、「分岐に思い至らせない」と言う邪悪な文章力が必要になる😎。 その為にも「なぜ」の意識は大事😐。 twitter.com/kentarofukuchi…

2017-01-19 14:30:54 Kentaro Fukuchi

@kentarofukuchi

Kentaro Fukuchi

@kentarofukuchi

これ、インタラクションデザインそのものがそうかもしれない。、そのシステムが提供するやり方以外にユーザーが思い至らない、そのやり方でしかありえない、という姿を目指すのが理想形の一つ。もちろんシステムの分野にもよるが。 twitter.com/fjs_kyousosama…

2017-01-19 15:00:32 結城浩

@hyuki

結城浩

@hyuki

なぜ、「なぜ」が不足するかというと、技術だけを見ていて、伝える相手を見ていないからと推察。 twitter.com/kentarofukuchi…

2017-01-19 21:01:37 Kentaro Fukuchi

@kentarofukuchi

Kentaro Fukuchi

@kentarofukuchi

小学校くらいの、「思ったことをそのまま書け」教育の反動としての「やったことをそのまま書け」という指導が効きすぎてる、というのもあるのかな、と思ってます。学生相手にアンケートとったりして調べてみようかな。ちょうど来年度は新規開講科目でライティング指導やるので。 twitter.com/hyuki/status/8…

2017-01-19 22:45:27 Kentaro Fukuchi

@kentarofukuchi

Kentaro Fukuchi

@kentarofukuchi

さらに補足。「『あらゆる』他の選択肢」を考える必要はない。それをやろうとすると人工知能でいう「フレーム問題」に突入してしまう。「フレーム問題」が難問であるように、どこまで説明すればよいかのルールを明文化するのは、とても難しい。過去に書かれたよい文章を沢山読んで勘所を掴むしかない。

2017-01-20 11:02:55 イカ@推しの3Dかえして

@don_1499

イカ@推しの3Dかえして

@don_1499

物事の「何故?」をひとつづつすりつぶしていくと物事を覚えられるようになる 筋道立てて覚えると覚えやすいというアレだな

2017-01-20 10:35:05 掃き溜めなのかもしれヌンティウス

@mona_hakidame

掃き溜めなのかもしれヌンティウス

@mona_hakidame

@kentarofukuchi @ryu_himachi 何気ない普通のことだった。安心した。相手側の目線に立てば矢印が逆行するから「なぜ」は自然と必要になって勝手に出てくる。

2017-01-19 22:13:26 松本青空: 科学系ITエンジニア

@kalfes

松本青空: 科学系ITエンジニア

@kalfes

@kentarofukuchi 小中高では教科書参考書共に普通にやってることだから、「なぜ?」がなくても違和感ないんだろうなあ まあ出口が分かってるなら寄り道するのは時間の無駄と考えるのが普通だしね笑

2017-01-19 18:09:13 マコト@関西

@makoto198x

マコト@関西

@makoto198x

@kentarofukuchi FF外から失礼します。木下是雄先生の名著でも触れられている『レゲットの樹』ですね。日本人は一般にその幹(分岐)を多くしてしまいがち、のようですが、技術文章として書こうとするとその幹を伐採しすぎる傾向にあるんですかね。

2017-01-19 20:39:41