項羽と劉邦の国「楚」の驚くべきルーツ!ついに歴史文献が出土し、楚は長江の国では無かったことが明らかに!?

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

【今日の発見のまとめ】 ヤマトから見て、足を伸ばした先の「つま先」の辺境の土地が「サツマ」。 しかし、その薩摩は、南西諸島に対しては「ヤマト」として接した。 西周から見て、イバラが生えてる未開の地が「楚」。 しかし、その楚は、長江流域に対しては「商」(殷)として接した。

2017-04-02 02:33:47 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

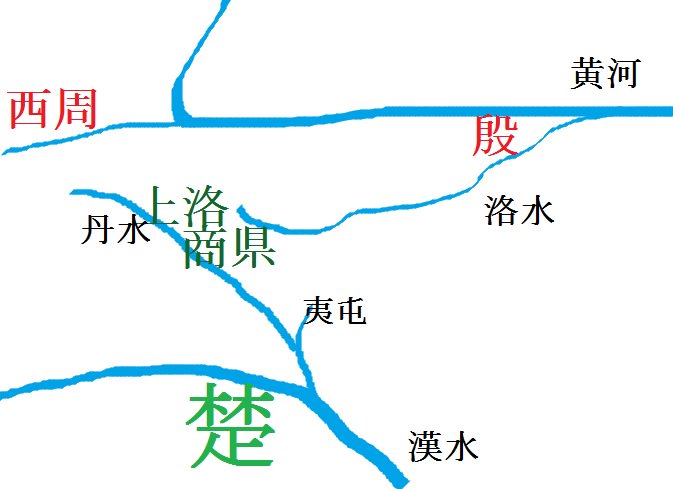

●「楚」と、「殷」(商)「周」の関係 中間にある「上洛・商県」は、殷末の周から「楚」と呼ばれた(周で出土した周原甲骨文より) しかし、西周時代の周は、漢水の南側を「楚」(イバラだらけの未開の地)と呼んでいる(西周の青銅器の銘文より) だが、その頃、楚王の祖先は商県にいた! pic.twitter.com/fXCYYEUfpb

2017-04-02 03:15:21 拡大

拡大

(楚王の祖先は、商県から少しだけ移動し、下流の夷屯にいた。)

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

殷末の周原甲骨に出てくる「楚」は、商県にいた「楚王室の祖先」を指している可能性がありますが、次の西周時代に討伐対象になった南方の「楚」は、たぶん別の国です。

2017-04-02 04:02:16 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

古墳時代の「毛人」(えみし)は、東北地方産の毛皮をヤマト王権に提供する群馬県の「巨大前方後円墳勢力」でしたが、「蝦夷」(えみし)は次第に奥羽地方を指すようになります。楚もこのパターンなのですが、近くの「楚」(群馬)が遠くの「楚」(奥羽)に南下し、春秋戦国の楚王国に発展したものです

2017-04-02 04:06:49 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

従って「楚」は蔑称ですが、戦国時代の遺跡から出土した竹簡の歴史記録「楚居」には、楚王室の祖先が帝王切開で生まれ、殷の名医がイバラで母体を縫合したので、「楚」と呼ばれたという楚人の理解が記されていました。この話も、これまで全く知られておらず、世紀の大発見でした。

2017-04-02 04:12:17 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

例えば、南九州の薩摩は大和(畿内)からサツマと呼ばれていたけど、南西諸島では薩摩を指して「ヤマト」と呼んでいます。上洛の「商」地名については、殷商の商に由来するという注釈があるとのことなので、辺境の漢水流域においては、商県を「商」(殷文化の提供元)と呼んでいた可能性があります。

2017-04-02 02:22:55 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

そこで気になるのが、春秋戦国の「楚」の祖先集団が、殷周時代には「商」(弘農郡商県、上洛県)の地にいたと主張している『楚居』の記述なのです。殷王盤庚(ばんこう)の孫娘と結婚し、「京宗」という理想的な土地で暮らしたという故事からすると、「楚」だと思っているものの正体は「殷」(商)だと

2017-04-02 01:59:45 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

春秋時代の楚は、南方の蛮夷の勢力に対しては「中原の国家」(殷系勢力)として臨んでいたが、 中原の国家に対しては「蛮夷の勢力」(だが、周との深いつながりがあると主張)だとして、介入を受けないことを第一としていたように思います。

2017-04-02 01:39:15 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

「楚」は、西周側がある方面の集団に対して用いた蔑称だとすると、途中で蔑称だった「楚」を自称に変える動きがあったと考えられ、そうすると、西周時代の対外戦争に登場する「楚」と、春秋戦国の楚国の祖先は別の集団だった可能性も出てきそうですね。『楚居』の記述を肯定して、西周金文を尊重すると

2017-04-02 01:28:36 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巴族と楚族の分布が重なっている(両者とも、漢水上流から南下した集団だとされる)ことも気になっています。春秋時代以降に固まった「広域氏族意識」は、西周の当時はまだ固まりきっていなかったと考えても良いと思うのですが

2017-04-02 01:30:58 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

『楚居』を素直に読む限り、こうなりますね。 西周の昭王が「楚」に負けて敗死した事件に出てくる「楚」は、漢水以南の勢力を指していて、次の春秋時代の楚は漢水以南を本拠地にしているが、 『楚居』を読む限り、西周時代の「楚」は漢水以北を本拠地にしていたので、別の勢力だった。

2017-04-02 01:43:23 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

『楚居』は、戦国時代の歴史書の類なので、西周時代の故事が事実とは限らない訳ですが、しかし、『楚居』と甲骨文にしか見られない情報の一致(男性より女性の方が外交官として広域に活動できた)もあり、『楚居』の殷系始祖説話は、一概に戦国の創作とは決めつけられないと思います。

2017-04-02 01:45:25以前の考察中段階のツイート

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

三国志の荊州は、長江流域に覇を唱えた先秦時代の「楚」の中核領域にあたる訳ですが、地図を見てると、二重のロマンを感じます。例えば、曹操が確保していた荊州北部の南陽郡は、「河南省南陽市」です。管轄は湖北省では無いわけですが、ここが荊州に属しているのは、楚が北進して長城で守ったからです

2017-03-27 22:23:23 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

@fushunia 春秋時代の楚は、南陽フィールドを自国の県にして領土内に組み込んだ訳ですが、交通の十字路にあたる南陽郡のフィールドを放置しておくと、逆に中原から楚になだれ込んでくるルートになります。実際、それ以前の西周王朝の諸勢力はここから南下し、楚を苦しめました。

2017-03-27 22:42:07 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

@fushunia ここで「南陽フィールド」という言葉を使っているのは、春秋時代においては、洛陽から見て黄河の北側にあたる地域を、「南陽」と書いていた例があるので、それとは区別して「のちの荊州南陽郡にあたる、ひとまとまりの地」という意味です。

2017-03-27 22:44:24 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

@shunju_mei いま、読んでる竹簡の『楚居』なんて、研究者にとっても驚天動地の、とんでもないものが出土したという内容です。

2017-03-29 00:21:54 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

論文「清華簡『楚居』初探」のコピーがどこかに行ってしまった。家の中にあるはずなんですけど…出土した楚の竹簡文書の『楚居』は、それまで知られていなかった楚の神話(楚が対外的に使用していた神話とは、少し違う国内向けの祖先神話が出土しました)が掲載されています。

2017-03-27 21:20:05そのあと、論文が見つかりました。

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

@fushunia この季連は、殷代の人物として出てきますが、代数が足りず、むしろそのあとしばらく「京宗」にいた周代前期の楚の祖先の方が、本来の伝承に出てくる祖先なのだと思います。季連というのは伝説化したその地域の英雄神のようなものです。

2017-03-29 00:26:05 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

@fushunia 『楚居』では、楚の祖先のはじまりを、季連という人物が山に降る場面からはじめています。最初は穴の中で暮らしていた季連は生活の場を求めて、川筋を転々と歩いて行き、殷王盤庚(ばんこう)の子息が近くにいるらしいので会いにいく場面があります。

2017-03-29 00:04:13 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

@fushunia 「盤庚(ばんこう)の子ども」というのは、まあその、カダフィジュニアとか、フセインジュニアみたいな人ですね。この人に接近することができれば、片田舎の人間にもチャンスがある訳です。

2017-03-29 00:05:29 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

@fushunia 殷代の甲骨文によると、殷代の当時は女性が外交活動に従事していたことが分かっていますが、『楚居』にもその記述があり、「盤庚の子ども」が生んだ娘の「妣隹」(ひすい)が、広範囲に移動していました。

2017-03-29 00:08:49 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

@fushunia それで、洛陽の南を流れる「伊水」の上流の渓谷で、楚の祖先の男性「季連」は「妣隹」と出会い、男女の関係になり、子どもが生まれたとあります。その子どもの子孫が歴代の楚王なので、楚は殷系の国であるとの主張が記載されています。

2017-03-29 00:11:06