KATOのクモハ12をDCCサウンド改造する!【完成】

kuma

@trta01

kuma

@trta01

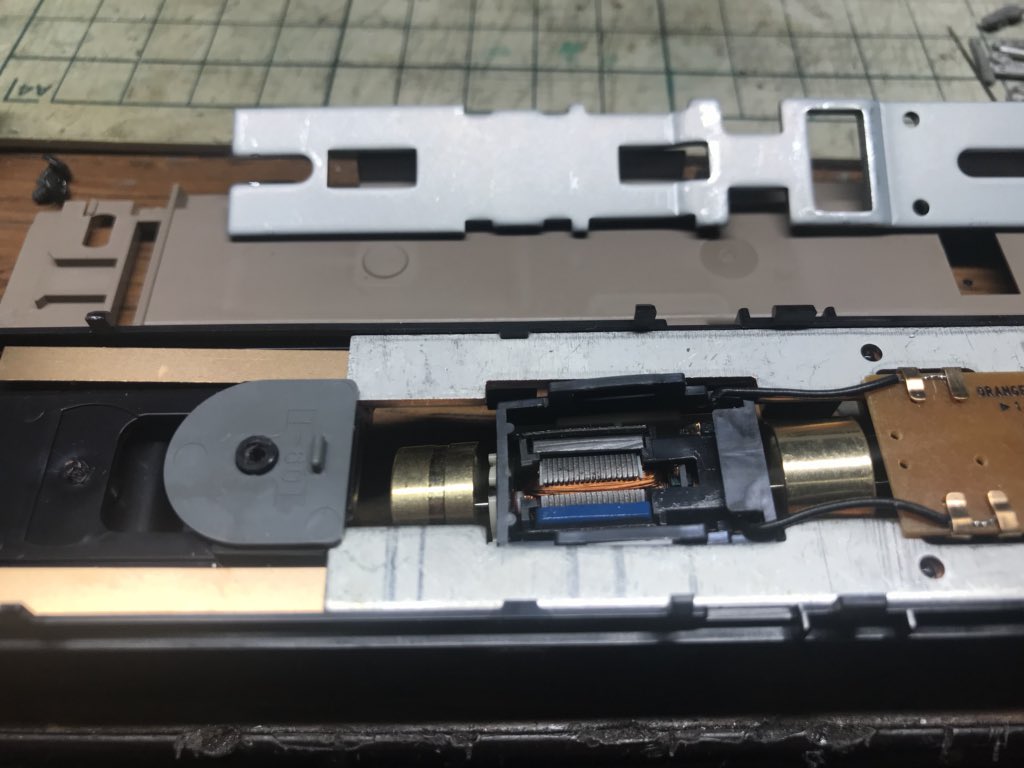

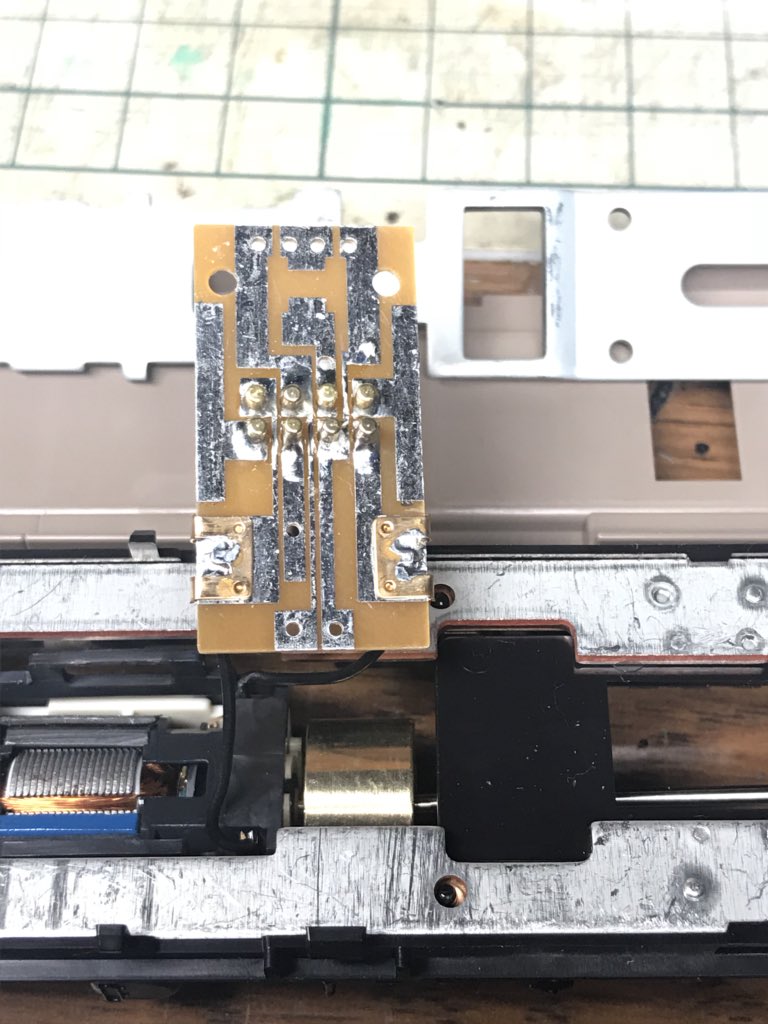

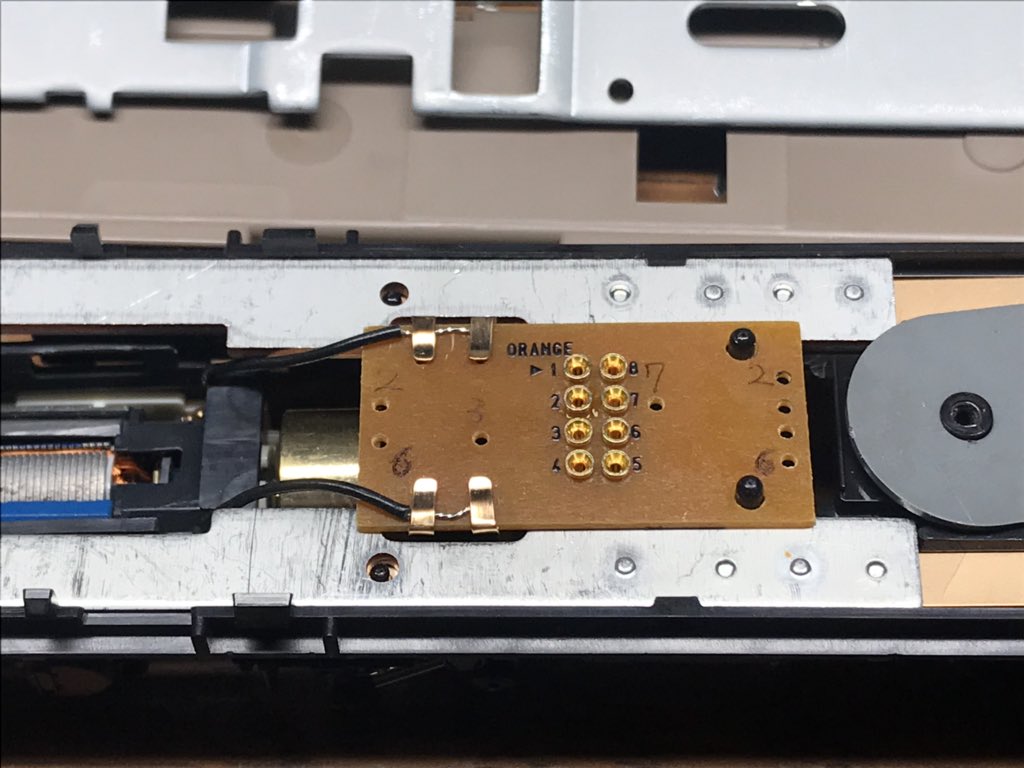

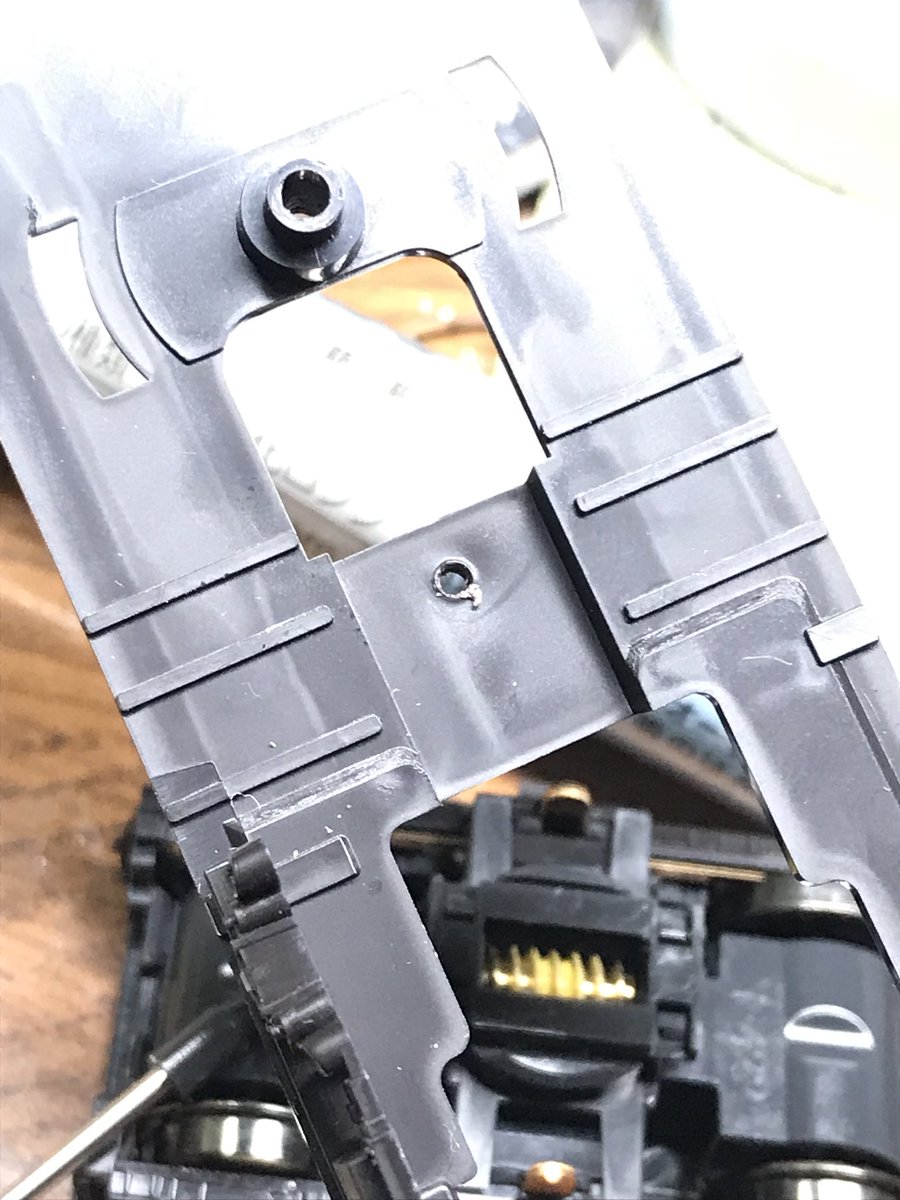

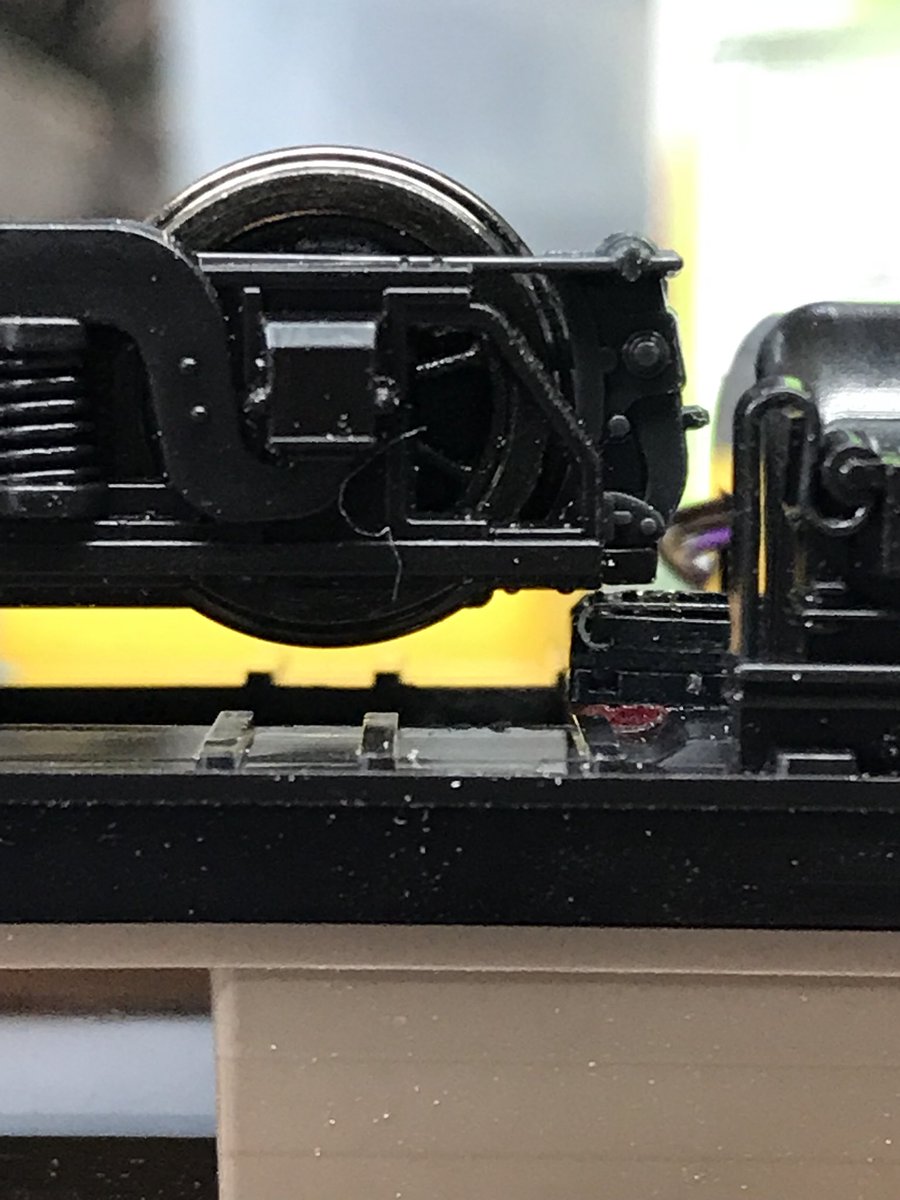

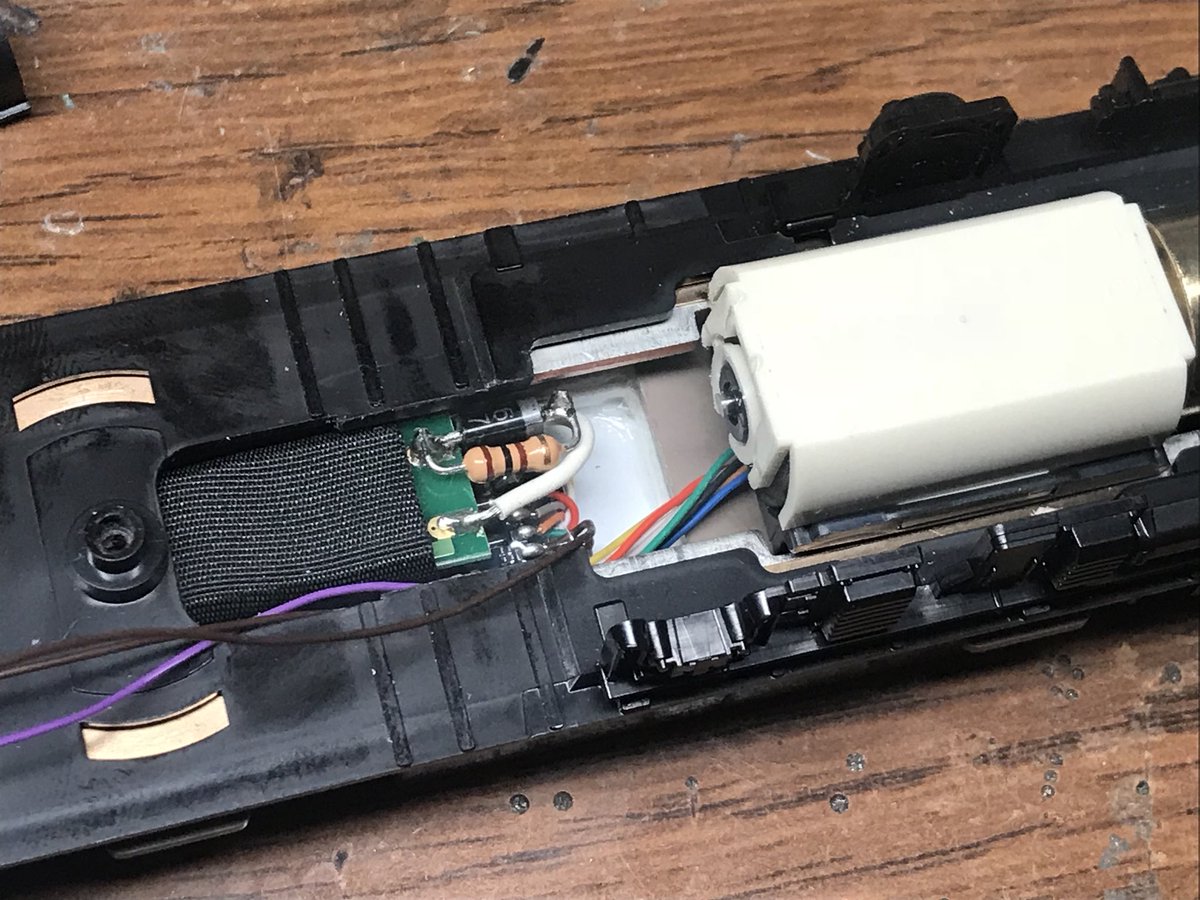

クモハ12!入手即分解。基板とウエイトは導電性両面テープで固定されていたが、何とかなるやろと躊躇なく引っぺがした。パターンを元に番号を振ると、DCC化の際は配線を引き直す前提でヘッドライト、テールライトに加えて1つ余裕があり、室内灯なども想定されている模様。これは有難い。 #moha12_DCC pic.twitter.com/okalSfGJbe

2018-04-23 20:53:23 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

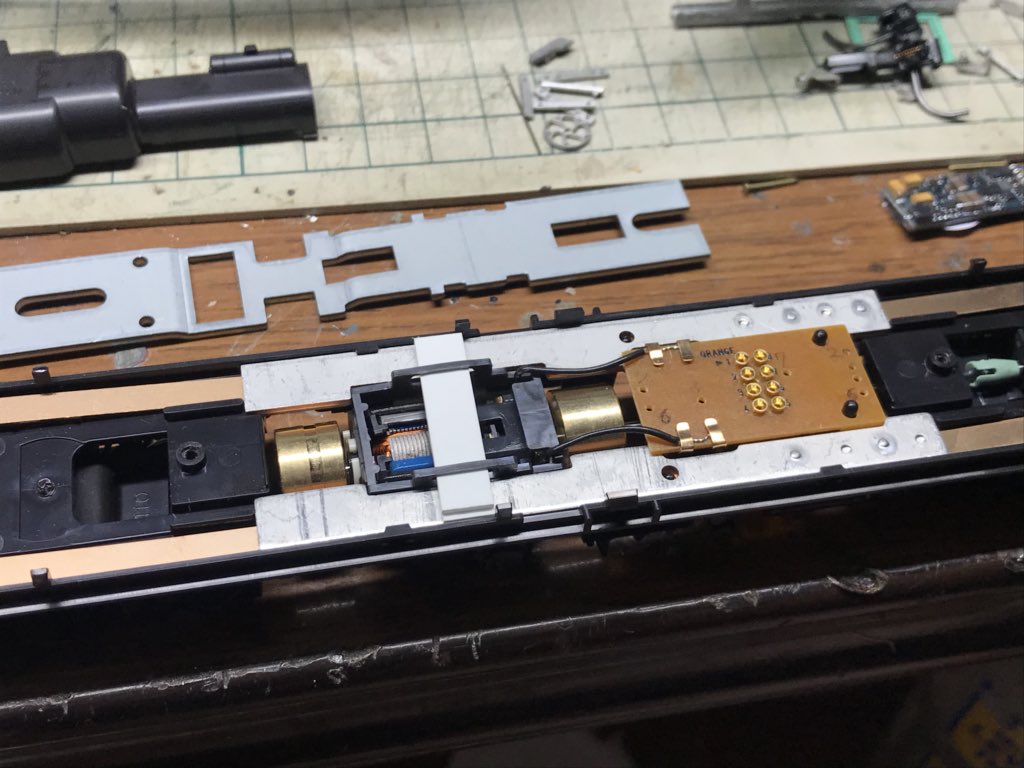

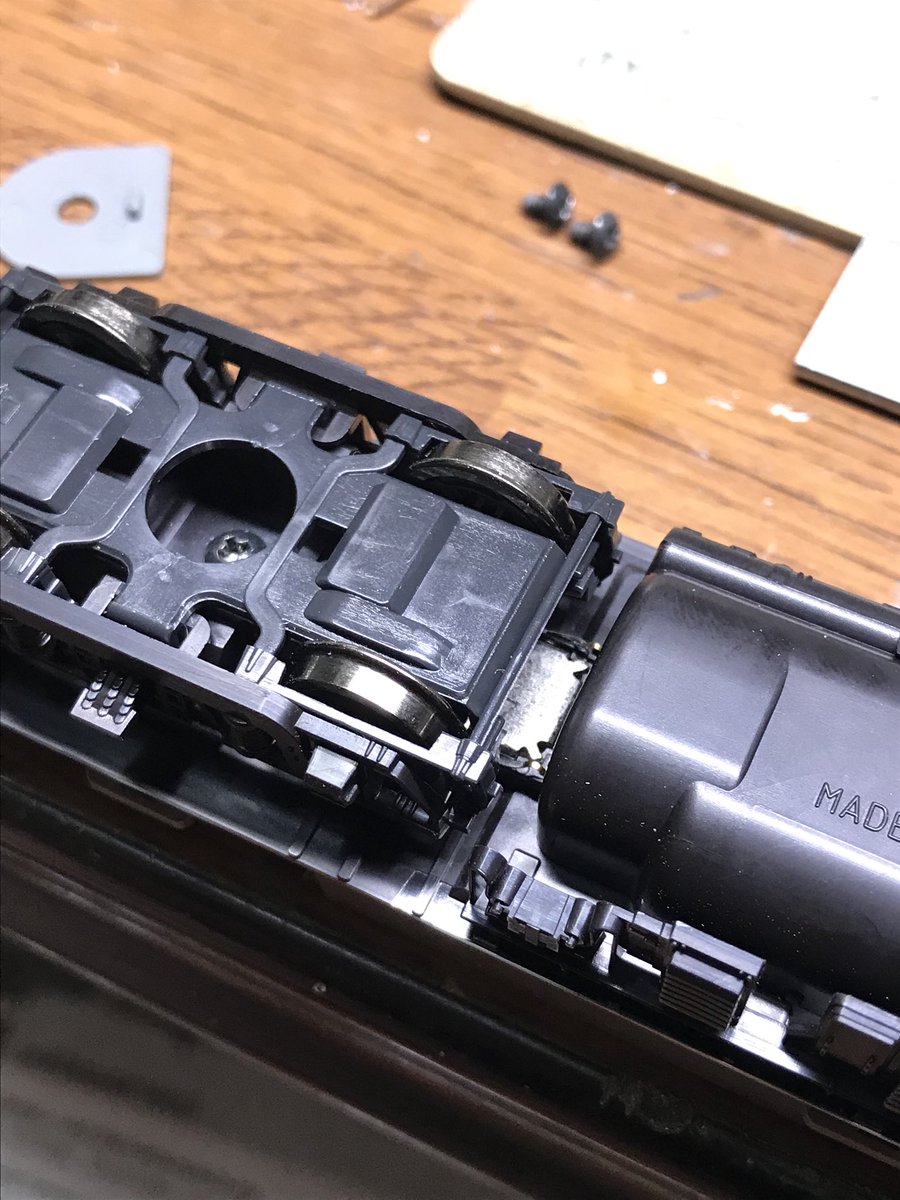

ウェイトっぽい板でモーターを吊ってるけど邪魔なので撤去。重さが足りなかったら屋根裏に鉛板でも入れれば大丈夫と信じる。プラ板(1mm×2枚=2mm厚)で吊ったら良い具合なのでこれで行くことに。座席の裏も少し削った。 #moha12_DCC pic.twitter.com/ySqgmTVrzi

2018-04-23 21:22:50 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

床板の一部をくり抜いてスピーカー置き場に #moha12_DCC pic.twitter.com/ef3uWDBDVZ

2018-04-23 22:09:17 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

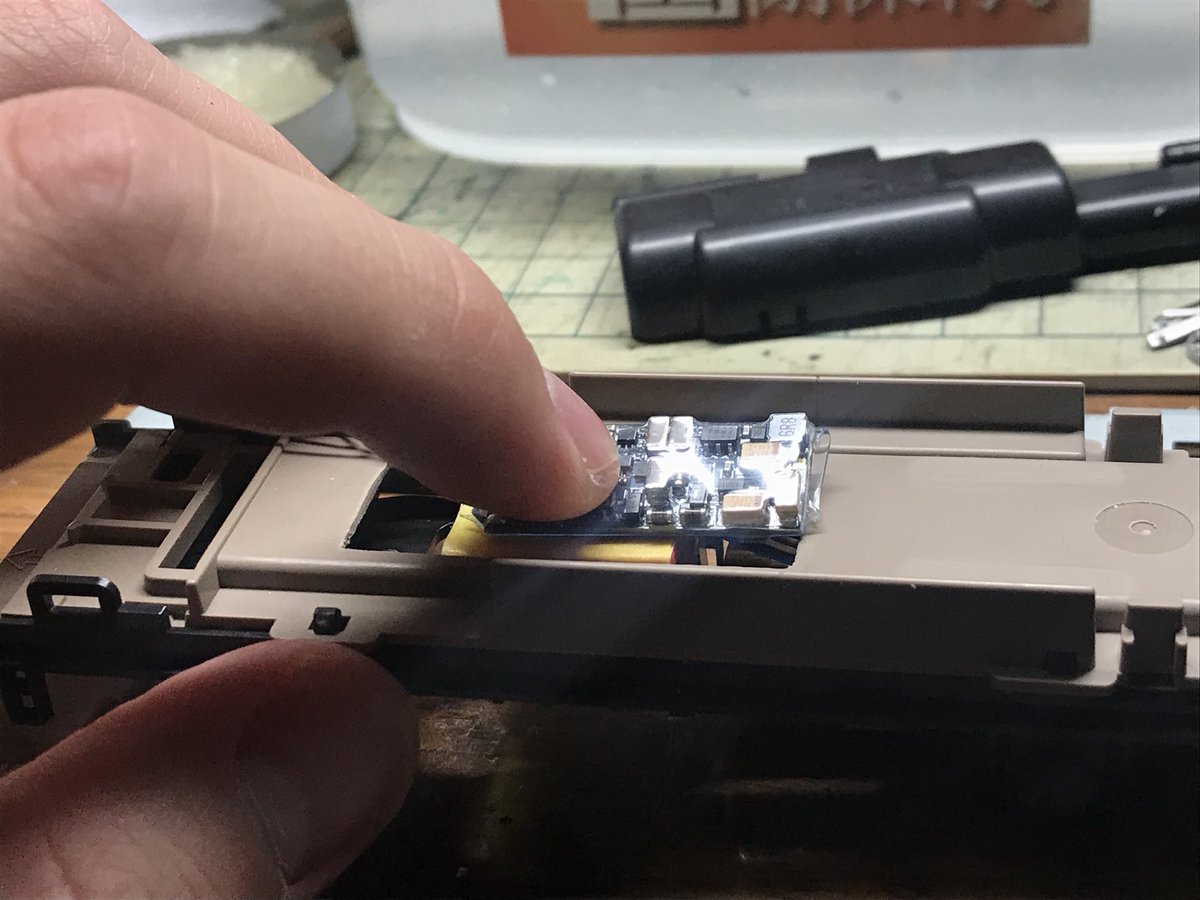

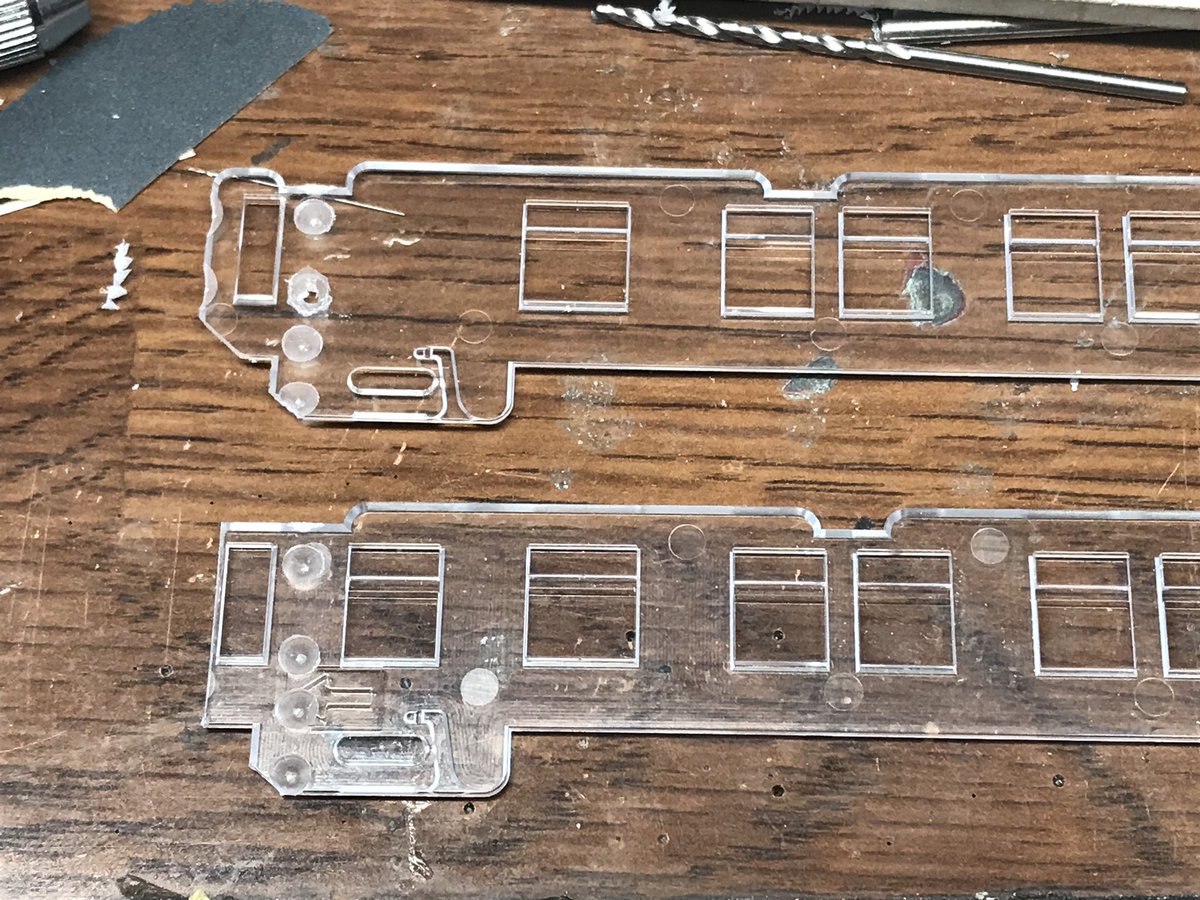

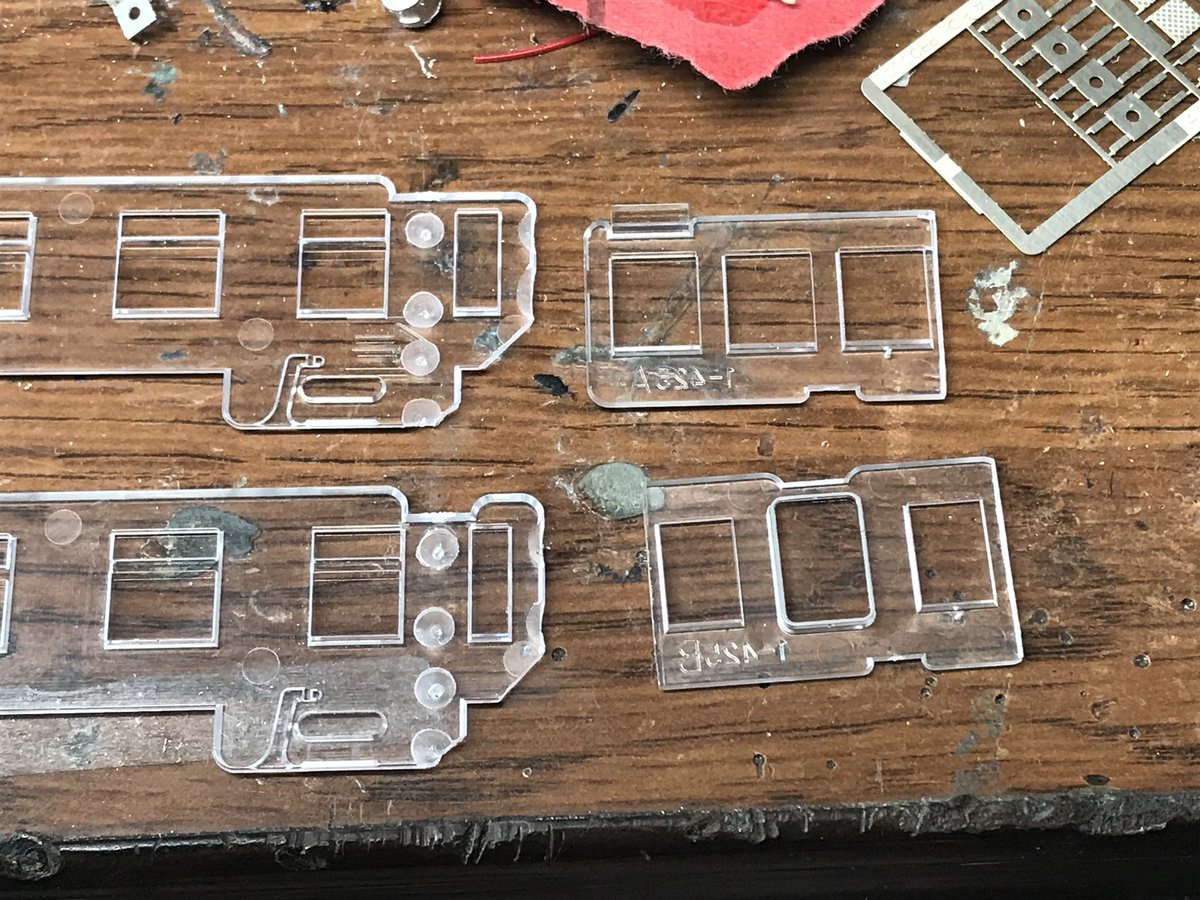

本当なら室内の板は未加工で仕上げたかったのだけど、さすがにデコーダー本体の置き場が無いので、準備溝をカッターでなぞってなぞって開孔。窓より下には収まりそうだ。 #moha12_DCC pic.twitter.com/nYaKta0Vgt

2018-04-23 22:11:24 拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

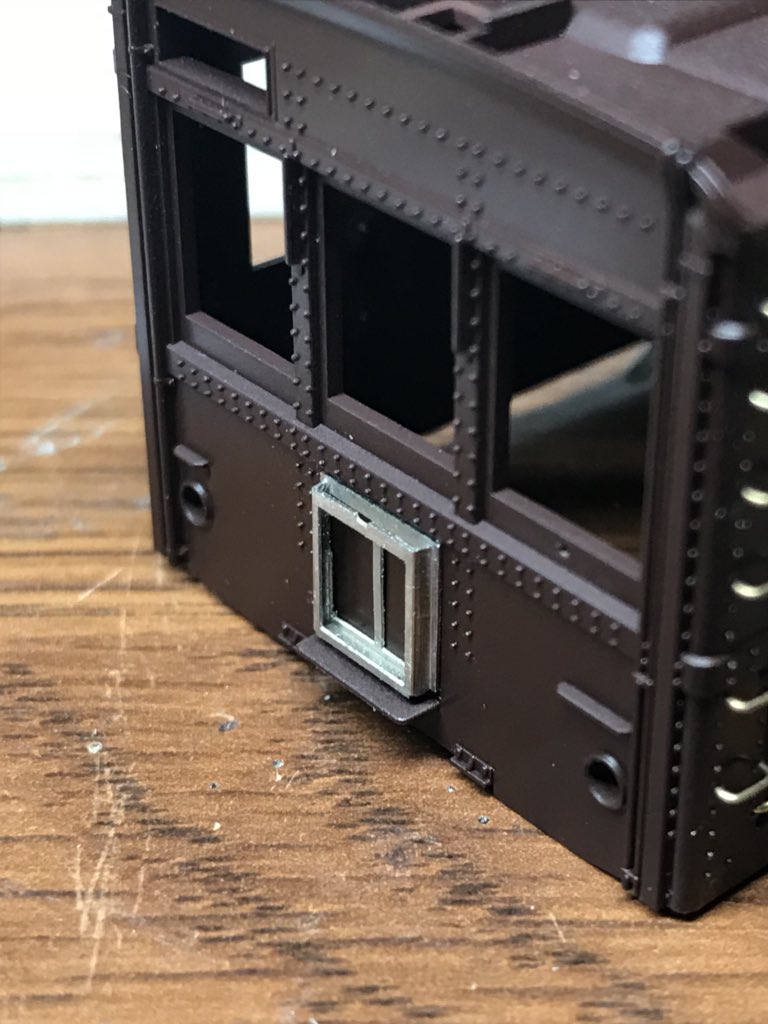

デコーダーが張り出す部分の目隠し。現物あわせのプラ板でっち上げで、仕上がり寸法を取ったら「15.5×37.5×3(t1.0)」#moha12_DCC pic.twitter.com/nUIXIHlhVT

2018-04-30 09:29:36 拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

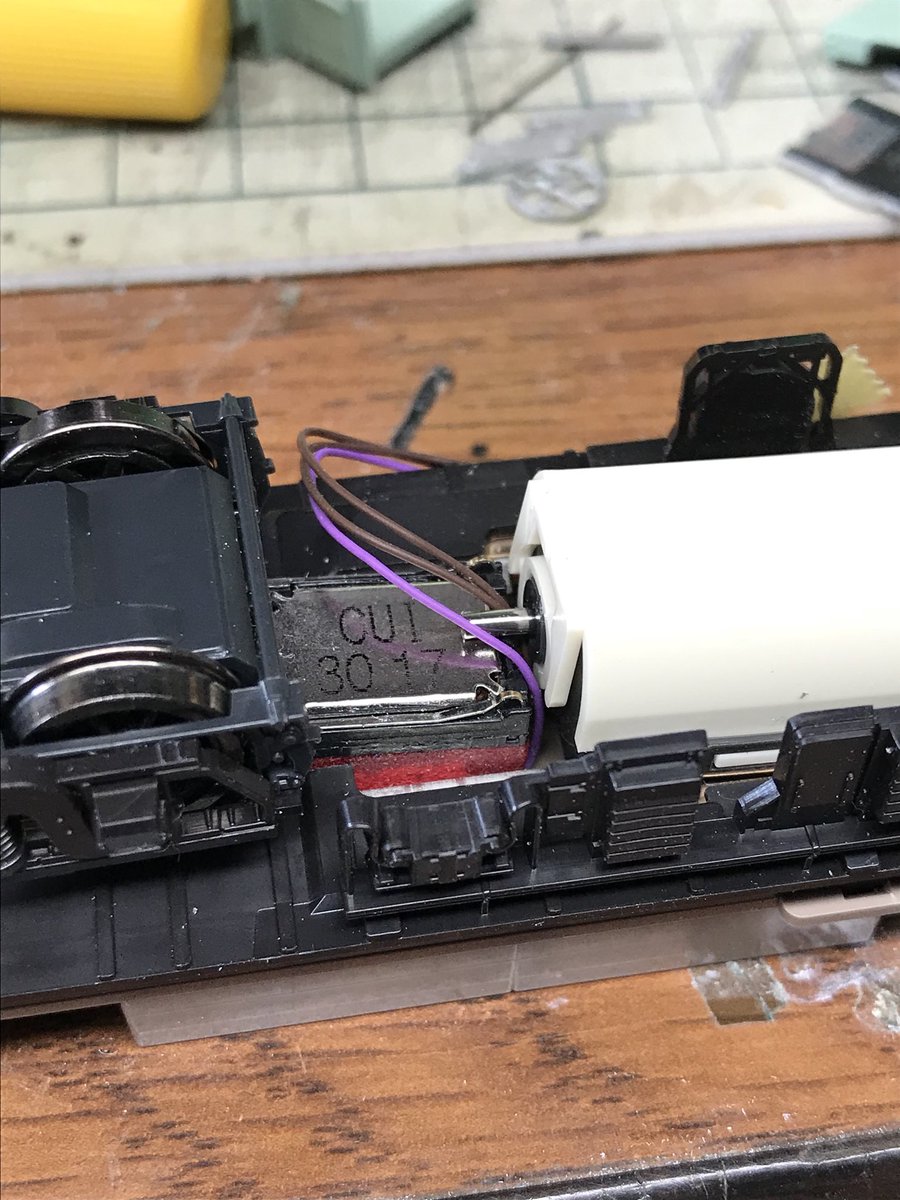

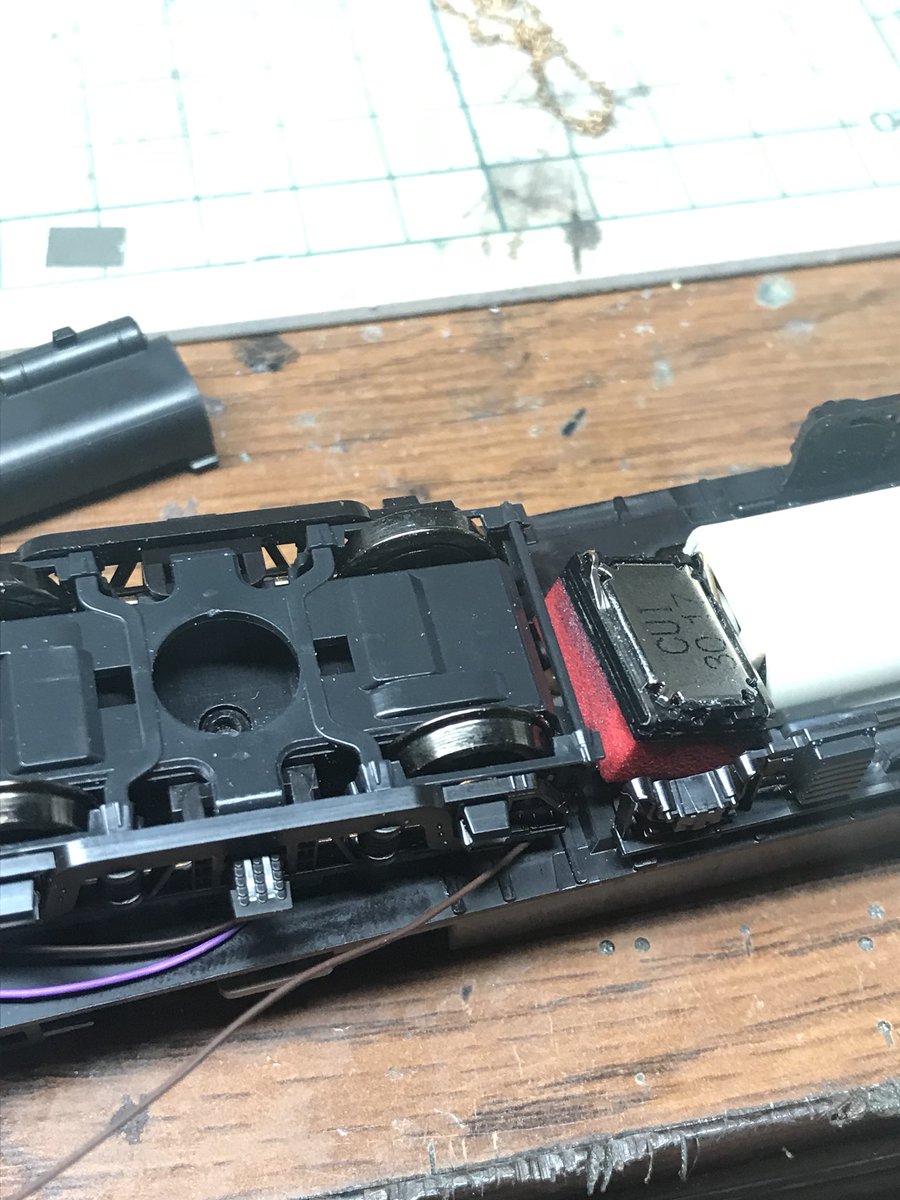

結局、配線が当たってしまうためにフライホイールを1つ外し、モーターカバーも断面を切り欠いてスピーカーを押し込むことに。あとでモーターシャフトは切った方が良さそう。 #moha12_DCC pic.twitter.com/iROCUwydZp

2018-04-30 09:48:11 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

デコーダーとスピーカーを組み込んだ状態で仮組。この程度で収まれば、まぁまぁ上出来では無いだろうか? #moha12_DCC pic.twitter.com/k7lX2KDyaV

2018-04-30 10:06:27 拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

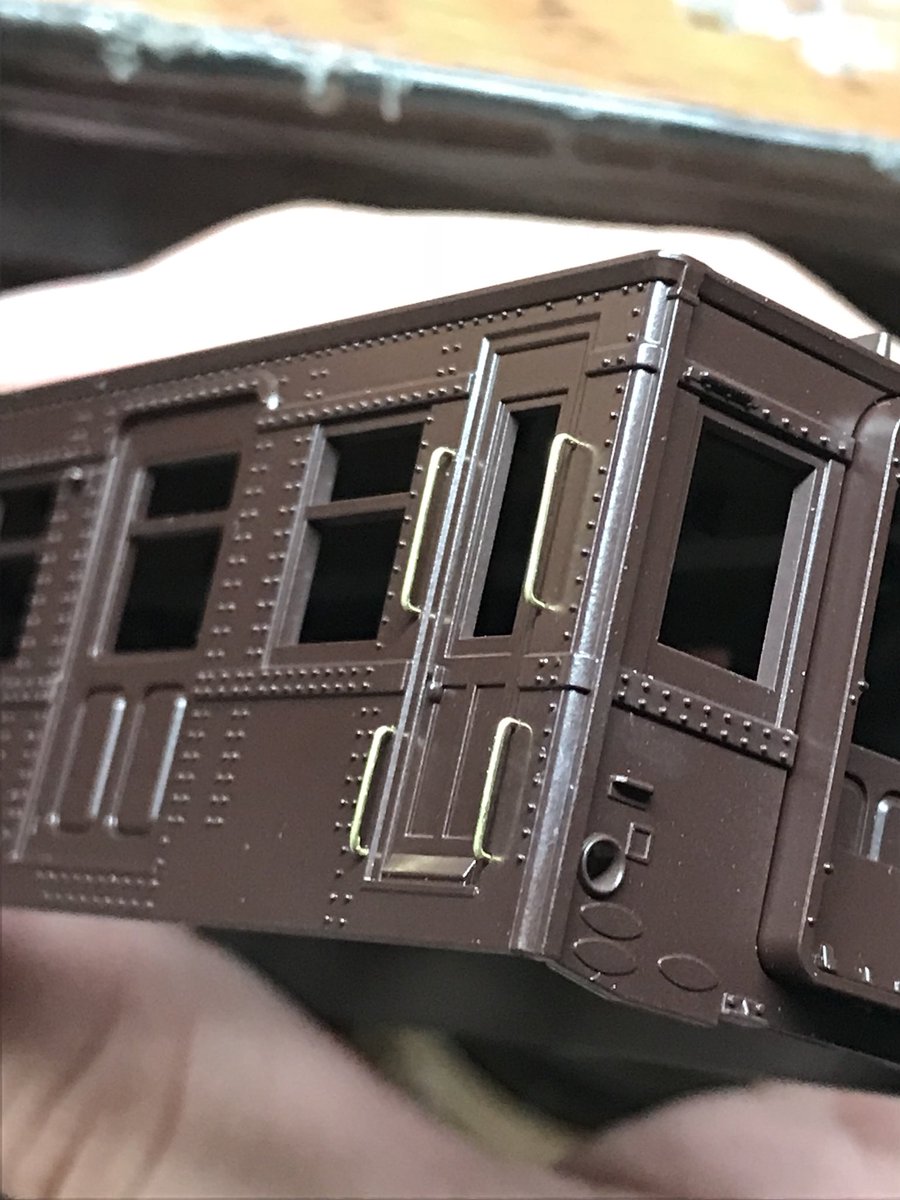

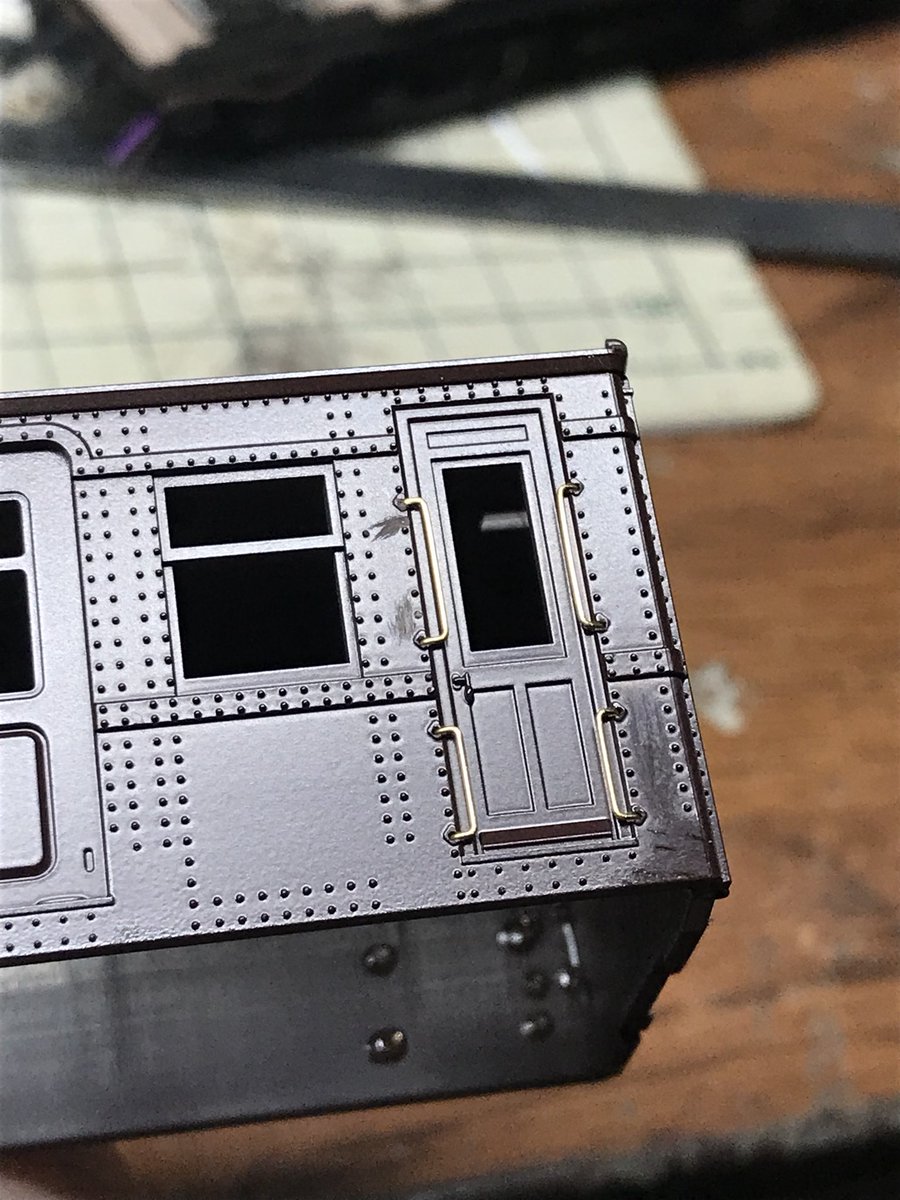

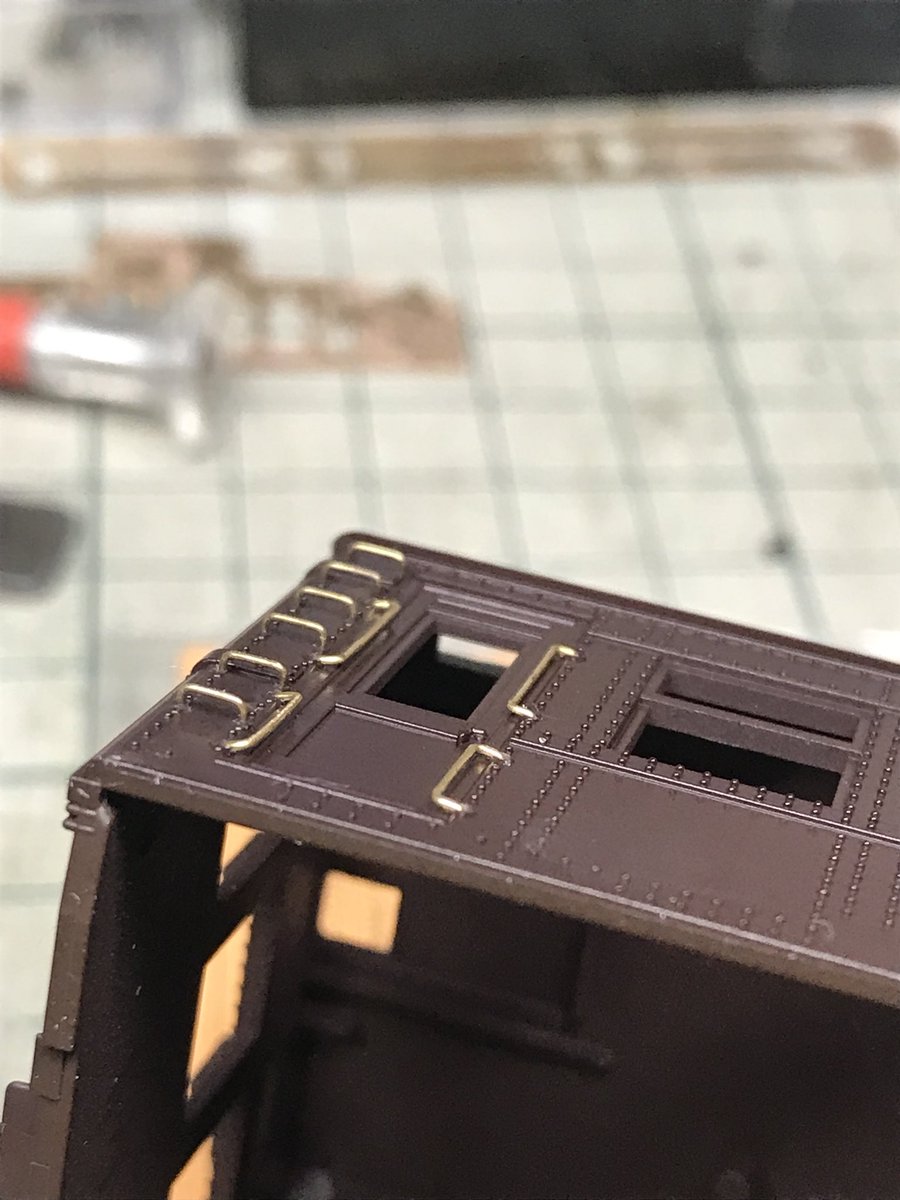

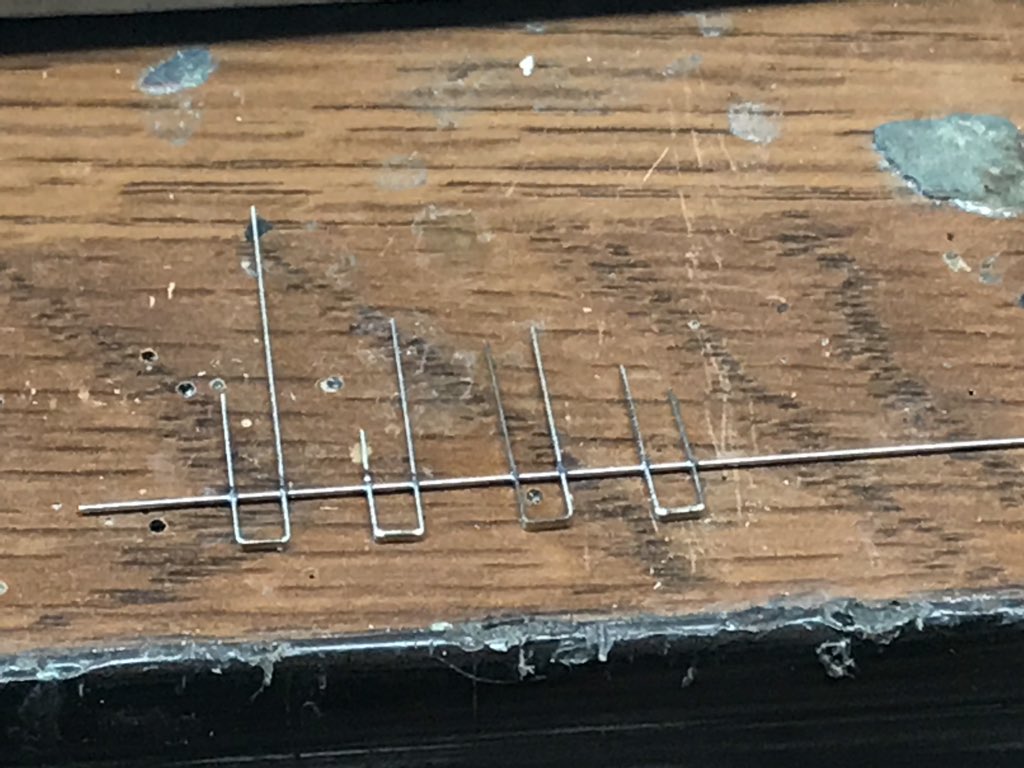

DCCとは関係ないのでサクッと。プラの手すりは捨てて真鍮線に。太さは0.35(昇降ステップのみ0.3)、浮かせ代は、乗務員扉脇は0.7で付けてから内側へ倒し、ステップも0.7、増設側の手すりは0.5。ステップは後からはみ出しのカットが厳しいので予め短めにカットして裏側へ出ないよう留意した #moha12_DCC pic.twitter.com/7sygLkN7wa

2018-05-01 20:11:18 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

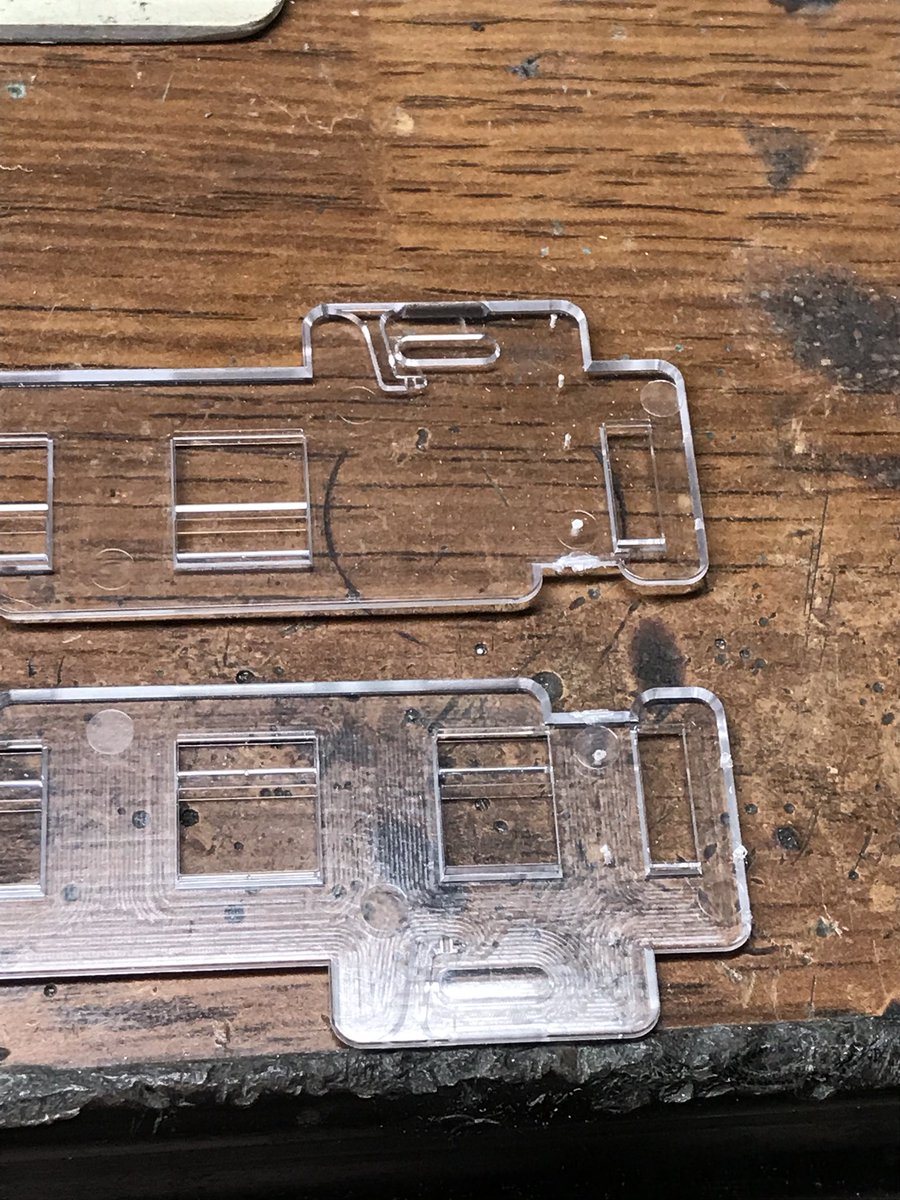

穴あけは、ボディのみ0.35で開けたあとに、窓ガラスを取り付けて再度0.35を通した。あとで当たる部分はこの下穴を使ってザグるなりカットなりすれば多分大丈夫。#moha12_DCC pic.twitter.com/z1Up0p0SsL

2018-05-01 20:13:24 拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

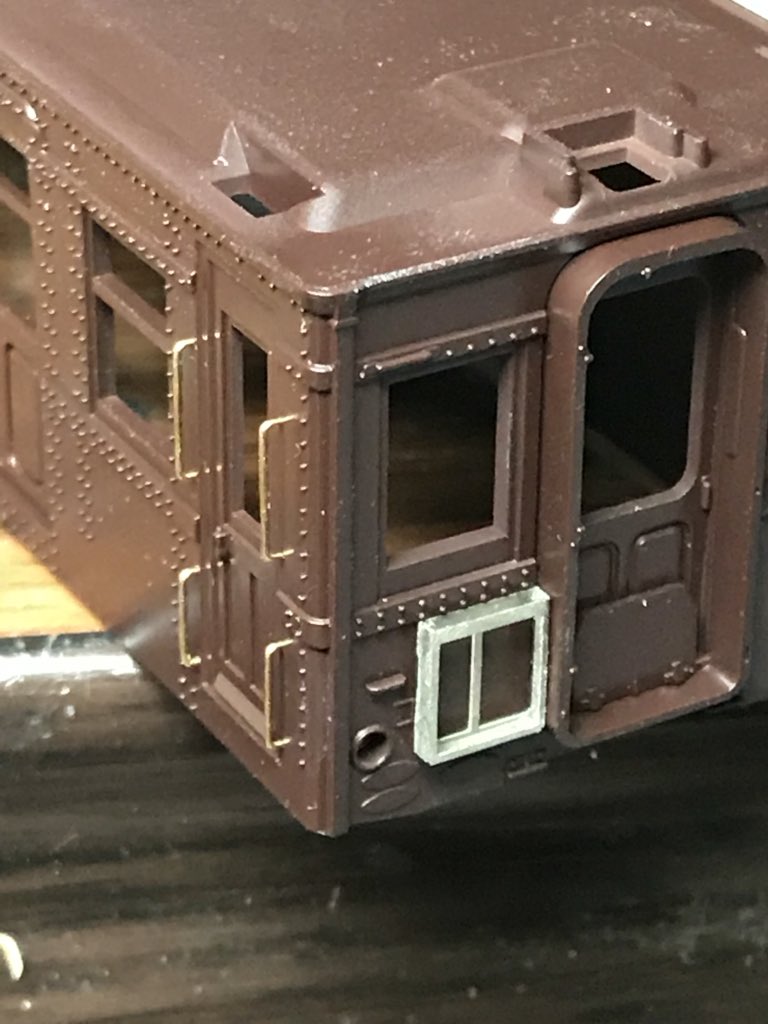

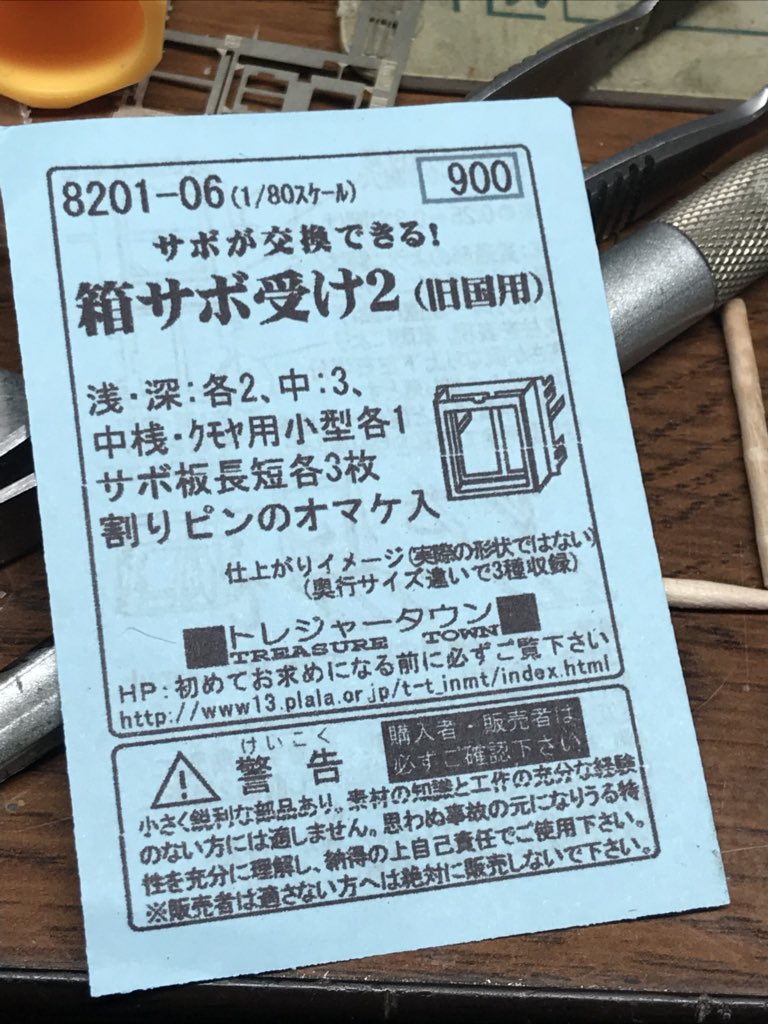

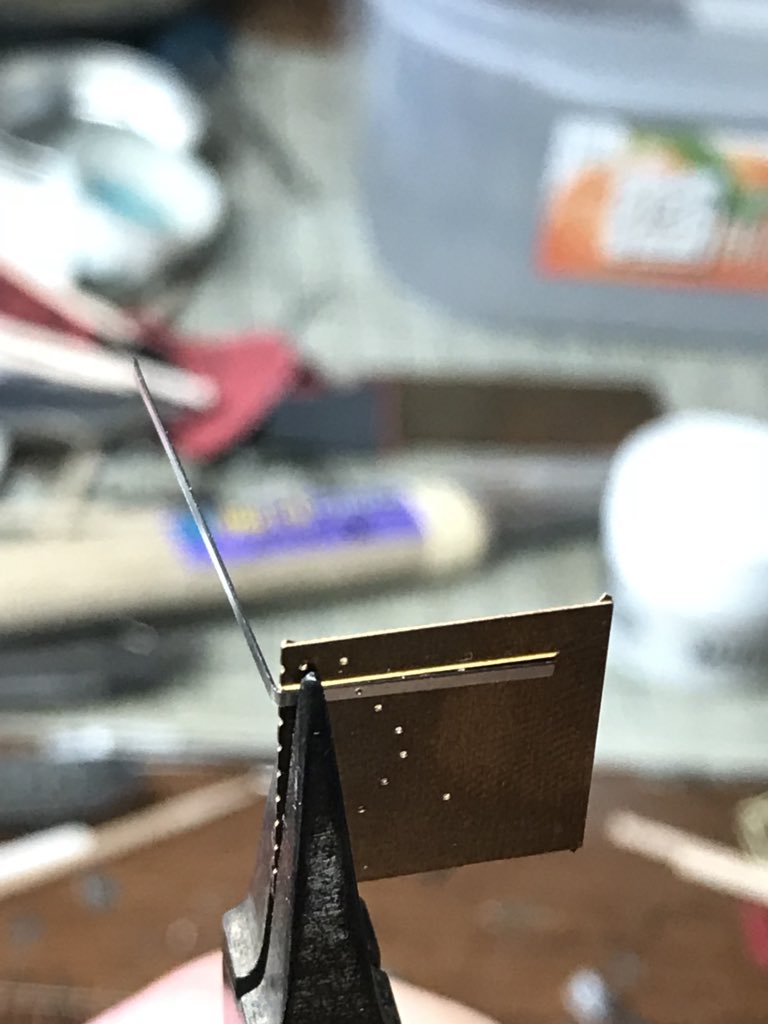

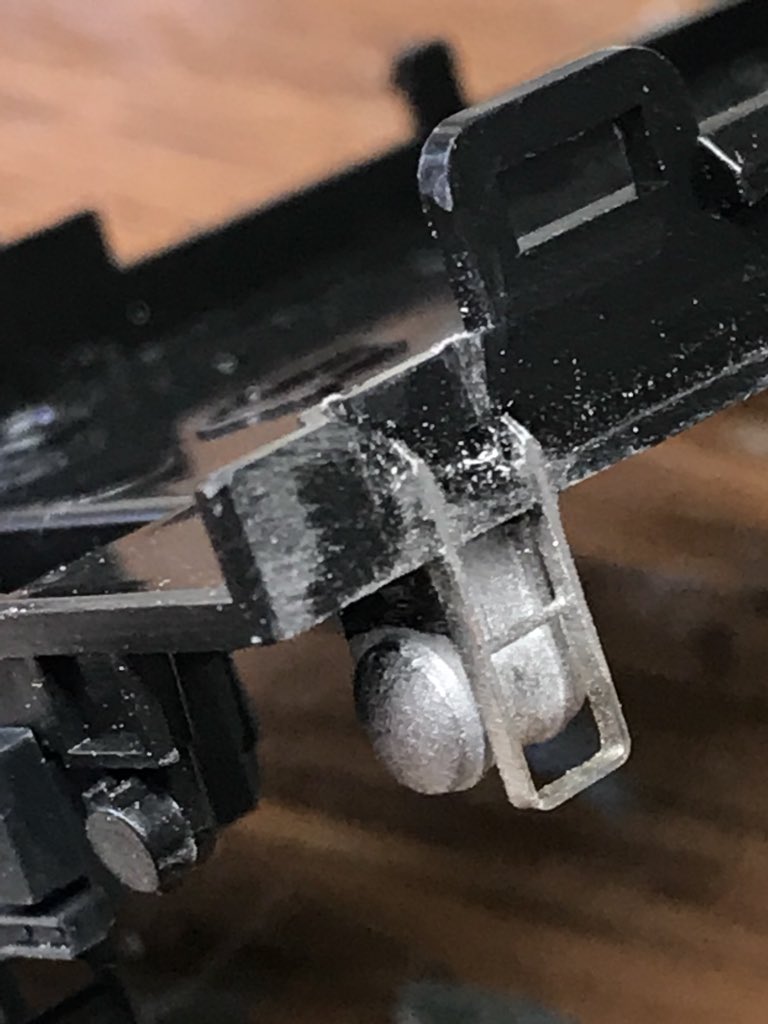

正面サボ受けはトレジャーの部品を使用。下面と背面はいちど45度くらいまで起こしてから戻し、あとは説明書に従い“カギ型ヤットコ”で側面→下面を曲げ、最後に背面を起こす。背面と側面は半田付け。ボディへの取り付けは非貫通側はエポキシ、貫通側は瞬着(位置決めがシル基準で楽なため) #moha12_DCC pic.twitter.com/5FvwvV4PUx

2018-05-02 00:28:01 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

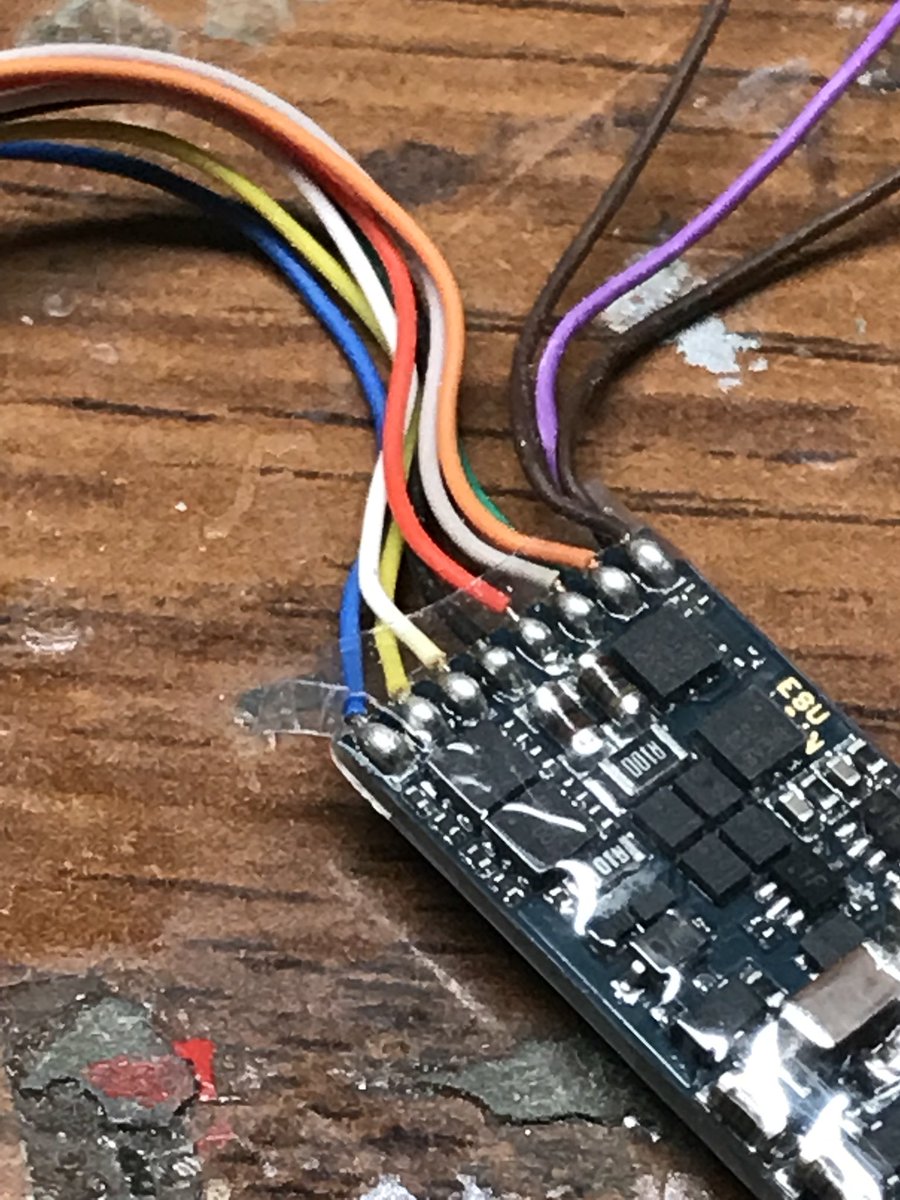

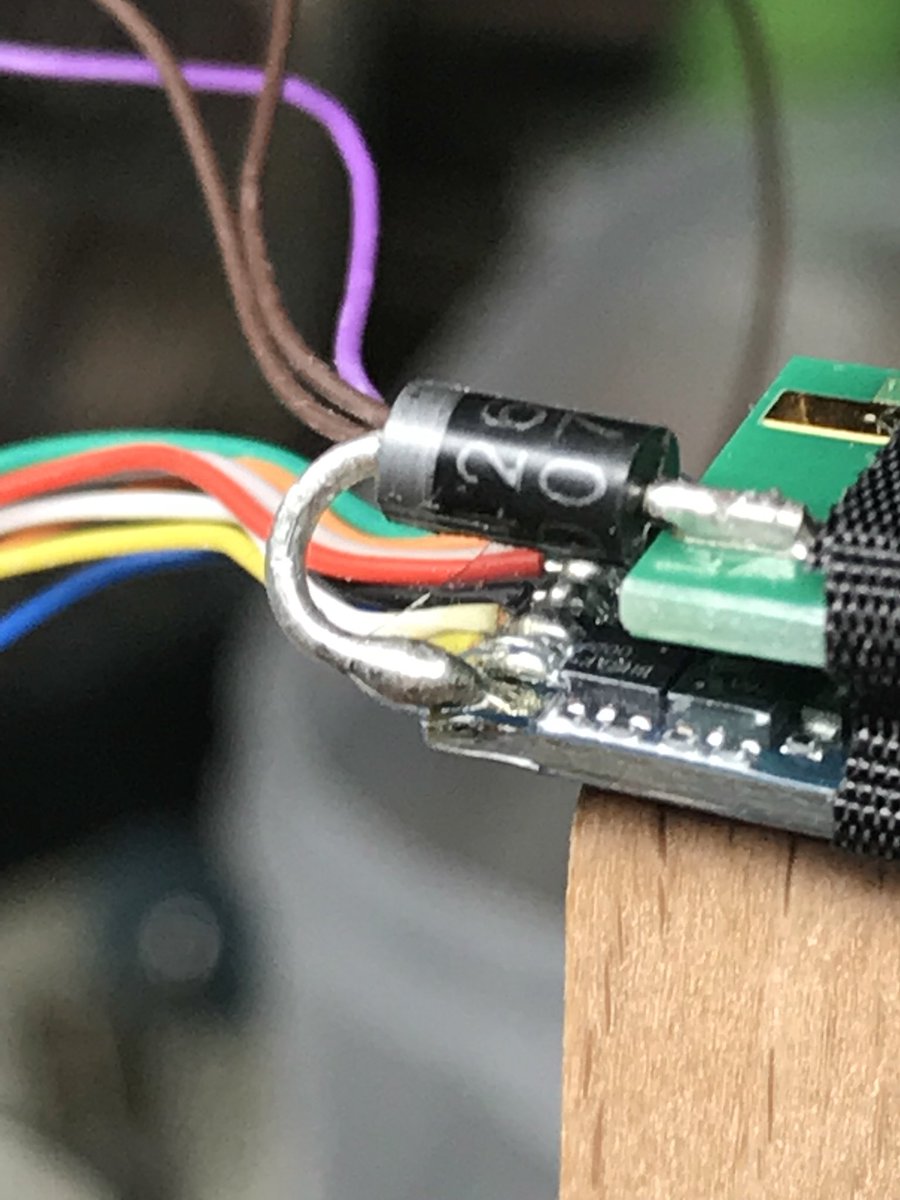

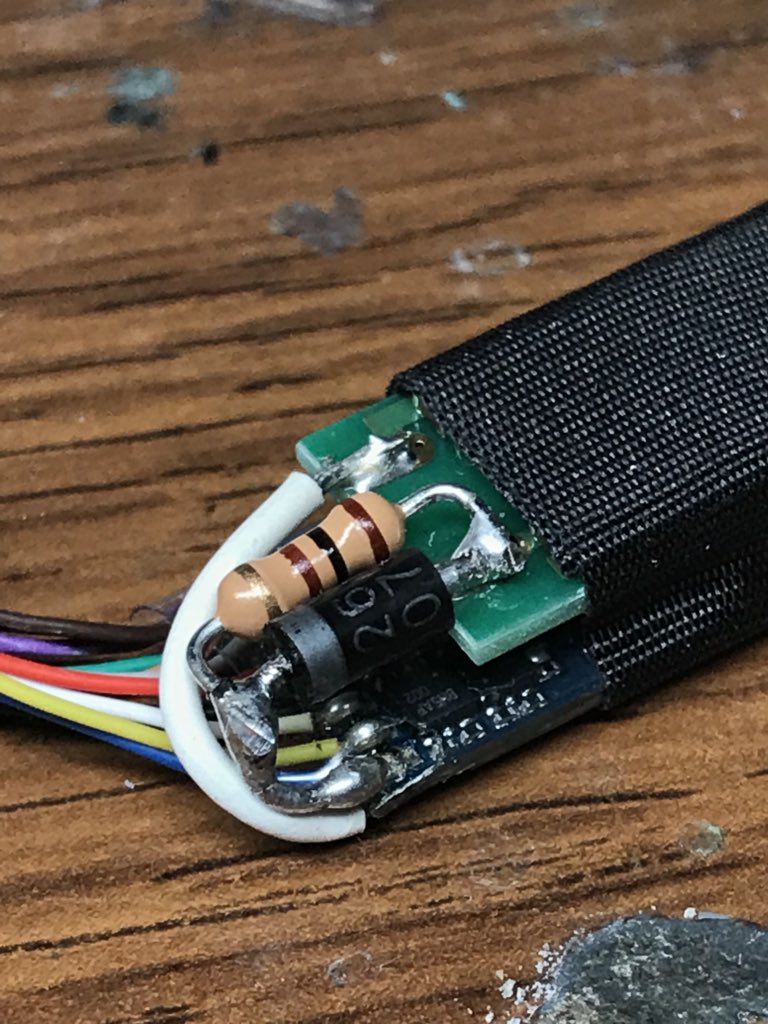

LokSound microへのコンデンサ増設。今回はスペースの都合もあって1000μFの密集実装型をチョイス。収納スペースと配線の引き回しを考慮して本体に背負わせる形で絶縁テープで固定。デコーダー側は使う端子のシュリンクをカットして剥きます。 #moha12_DCC pic.twitter.com/xMD3UeD0Dh

2018-05-02 18:22:51 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

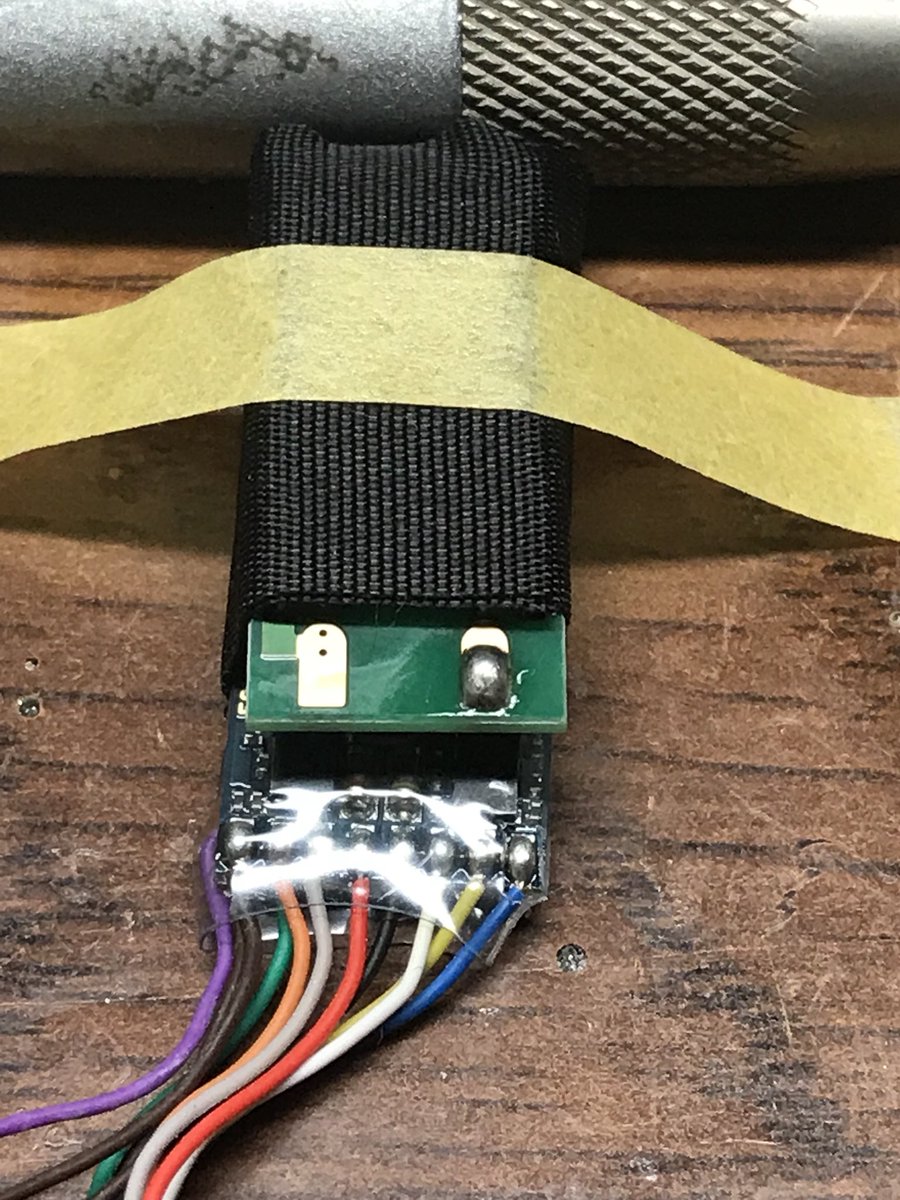

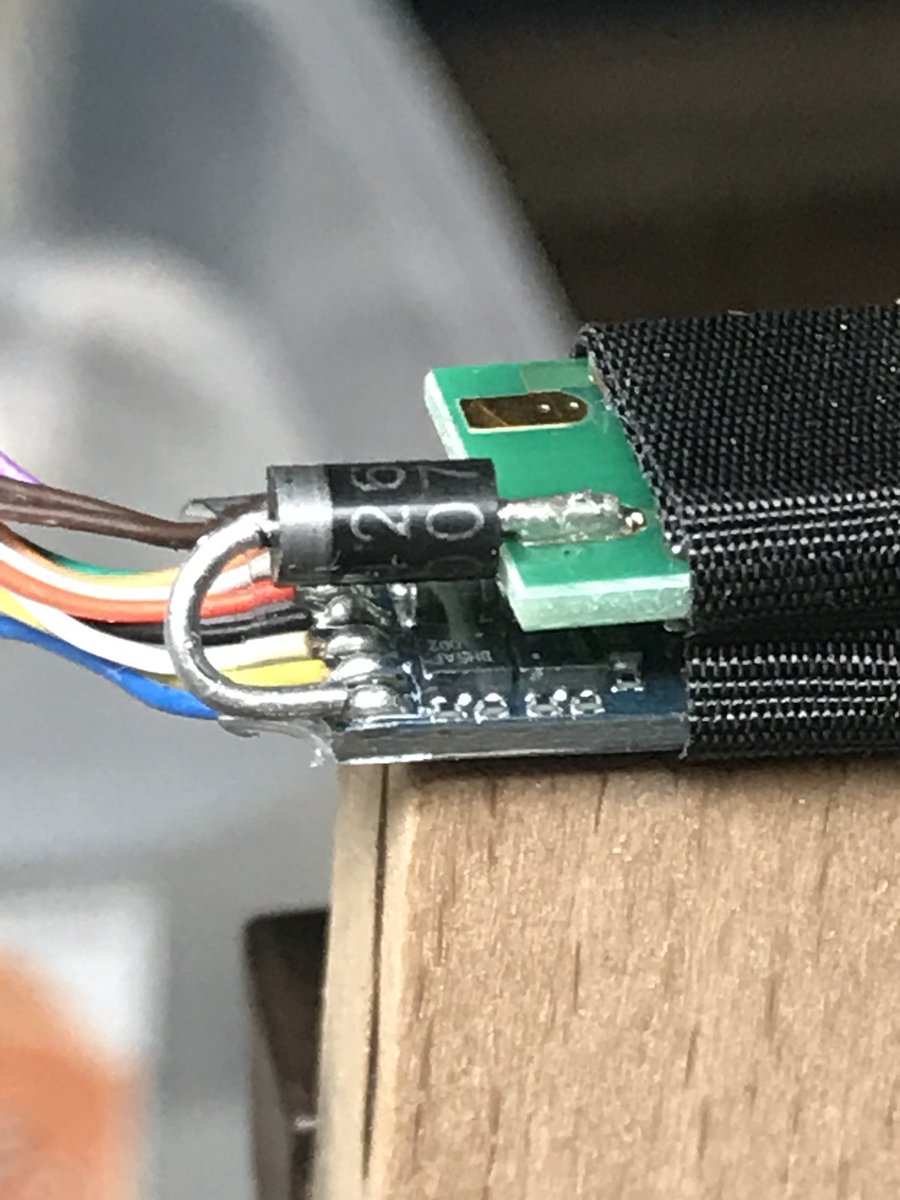

デコーダーとコンデンサの位置が決まればあとは配線を引っ張るのみ。まずはダイオードのコンデンサ側を固定、次いでデコーダー側。出来上がったら青コードと隣接する黄色コードが短絡していないことをテスターで確認。テスターで確認!大事な事なので2度(ry #moha12_DCC pic.twitter.com/Fktsaepkzt

2018-05-02 18:25:44 拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

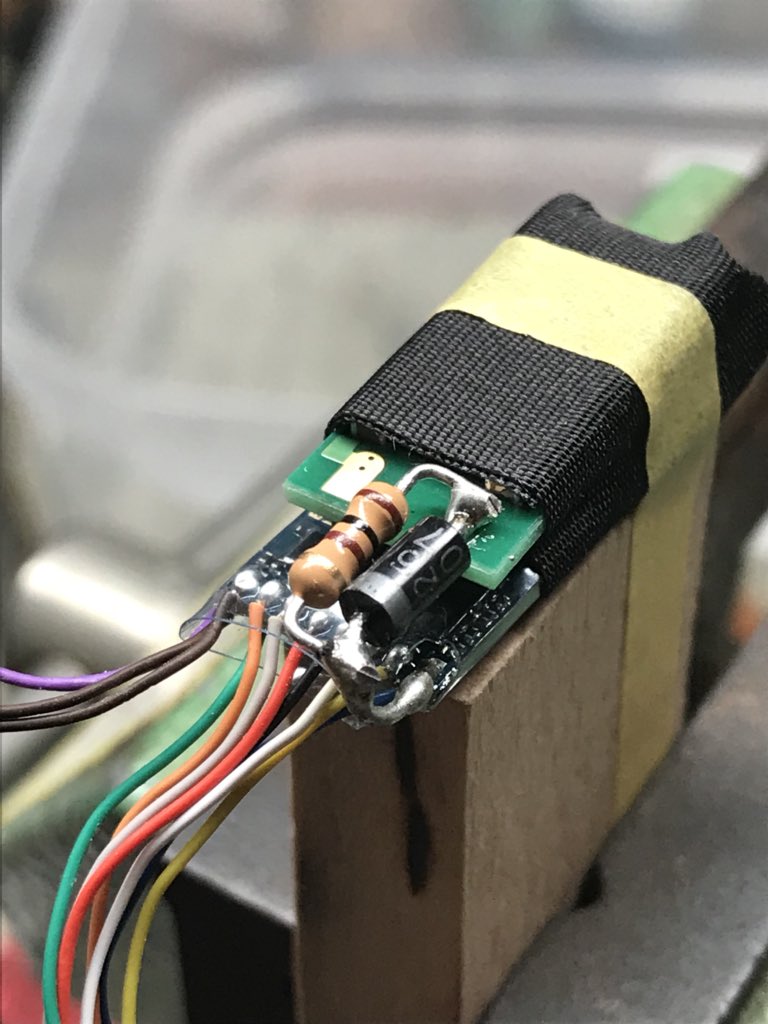

次に100Ωの抵抗。足が長いまま付けて、あとでカットするとハンダしやすいです。#moha12_DCC pic.twitter.com/IsSeIY9PqB

2018-05-02 18:27:07 拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

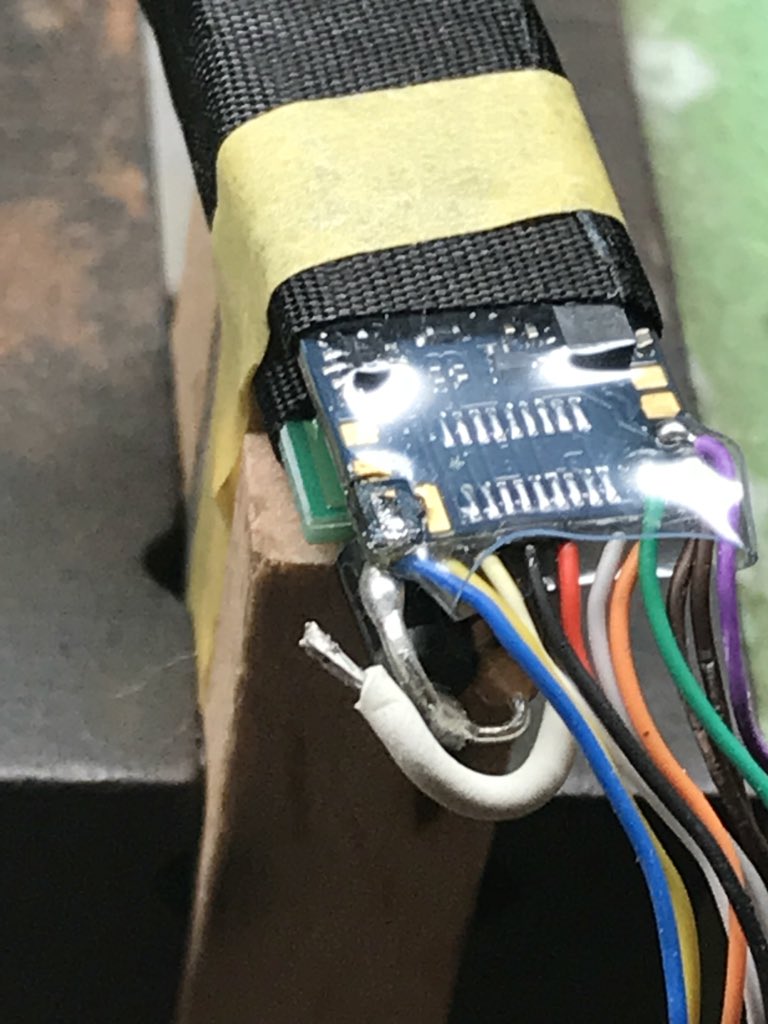

コンデンサの反対側とデコーダーの結線。コンデンサ側を決めてから基板に合わせてリード線をカット、双方ハンダメッキしてからピンセットで挟みつつコテを当ててハンダ。隣接箇所との短絡が怖いので結局シュリンクを追加で剥いてテスターでチェック。テスターでチェック!!!#moha12_DCC pic.twitter.com/EIEQkq8t5R

2018-05-02 18:31:35 拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

作業完了の図。所要は30分ほどだったけど、私感としては割とリスキーゆえ、腕に自信のある人以外にはちと勧めづらいかなと。ちなみにコテはいつもの電気配線用40Wをコントローラで50に絞って使った。 #moha12_DCC pic.twitter.com/6IRPOLGMYB

2018-05-02 18:34:38 拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

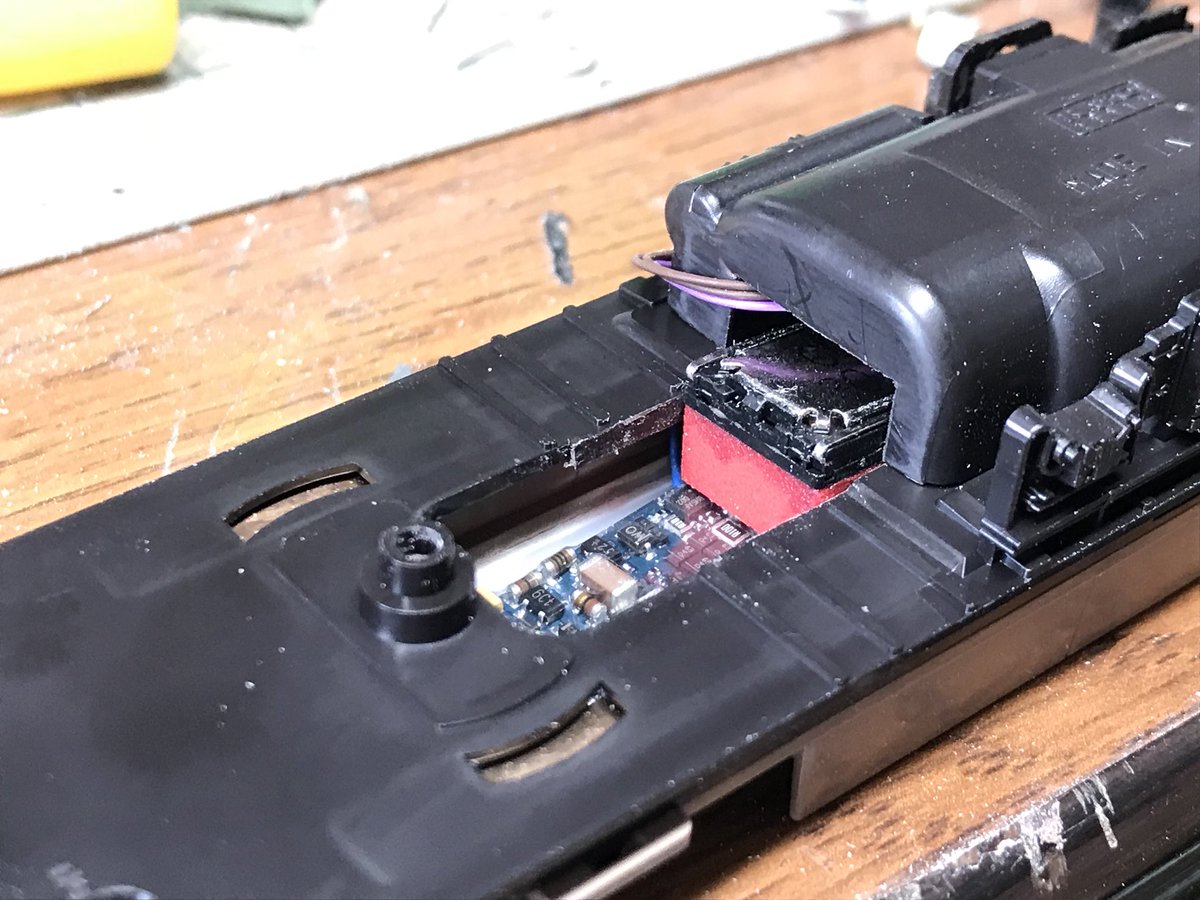

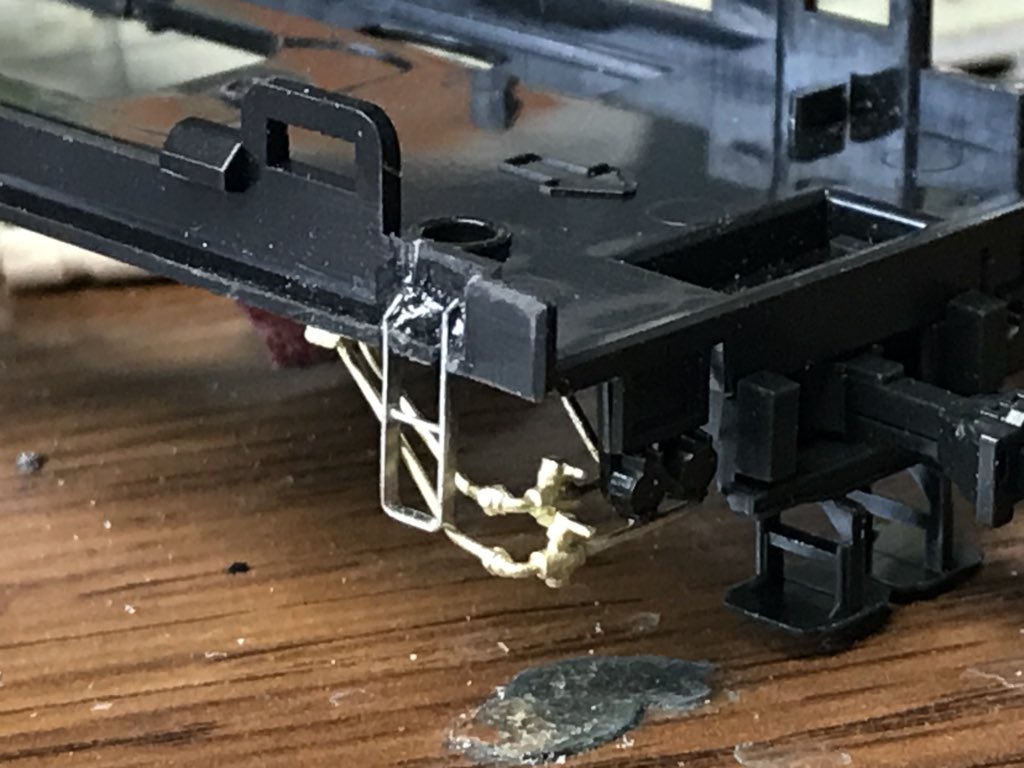

コンデンサとダイオードと抵抗を増設したらスピーカーが追い出されてしまったw ので床板とモーターカバーの一部を切除して移設。この16番クモハ12の動力はダイキストレス構造だから、この手の自由度が高くて非常に良い! #moha12_DCC pic.twitter.com/bEZ7Um1RlU

2018-05-02 20:14:00 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

アレやこれやと苦労(後日後述)しつつ仮組みして、MB3110Aさんのクモハ60の音をとりあえず書き込んで見た図。雑音はある程度元音源に含まれるものなのであしからず! #moha12_DCC pic.twitter.com/nCwFsJ4GNC

2018-05-03 00:45:22 kuma

@trta01

kuma

@trta01

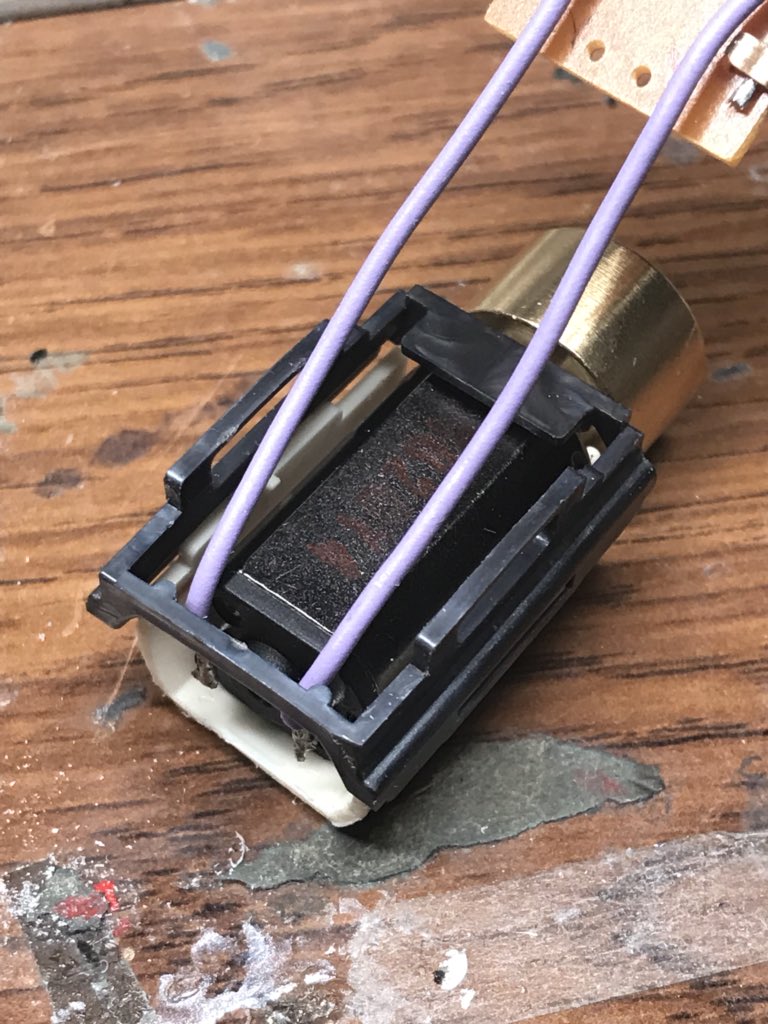

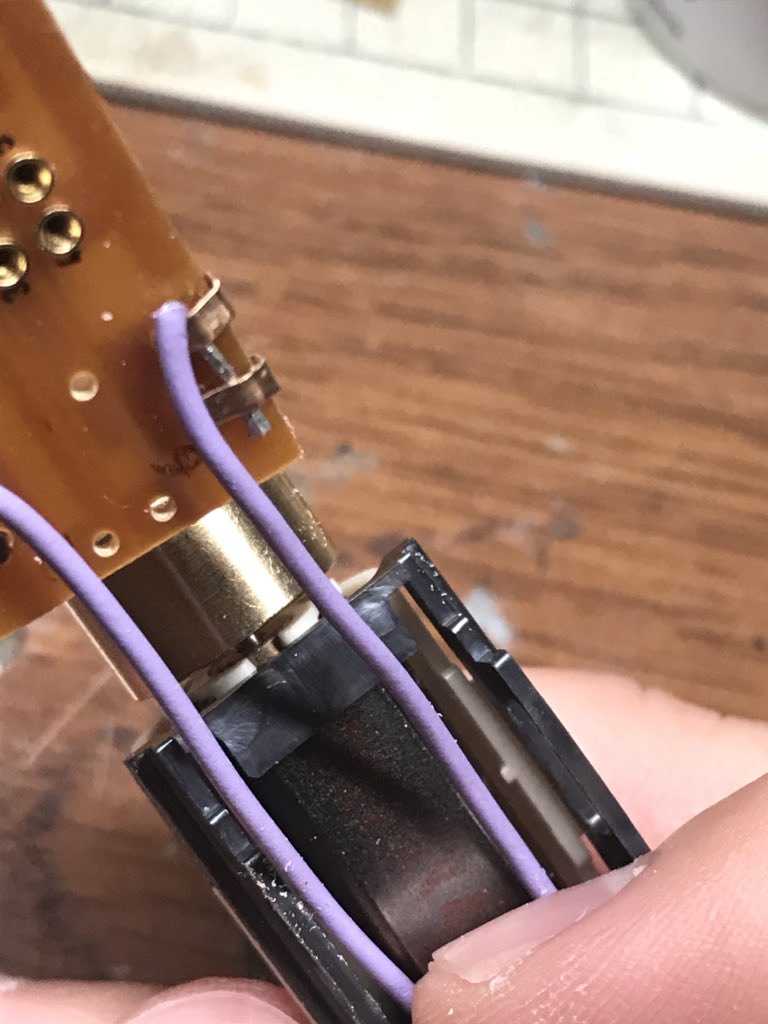

カットした側の軸がスピーカーに当たるので結局モーターも交換。机に転がっていたイモンミニモーターの長いやつっぽいモーターがちょうど良かった。固定はものぐさしてスーパーXで接着。壊れた時はまたその時考えればよしw リード線は端子向きの都合で長さが足りなくなるため交換した。 #moha12_DCC pic.twitter.com/9mkRL6Eodw

2018-05-03 22:41:57 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

手すりを固定した接着剤が当たる部分を削って、ボディと密着するように。手すり穴は下穴をもとに3mmくらいのドリルでサラい、両端は半丸ヤスリ、ないしはハイパーカットソーでカット。前面窓も端はカット #moha12_DCC pic.twitter.com/vkOgWc4qq6

2018-05-06 11:10:01 拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

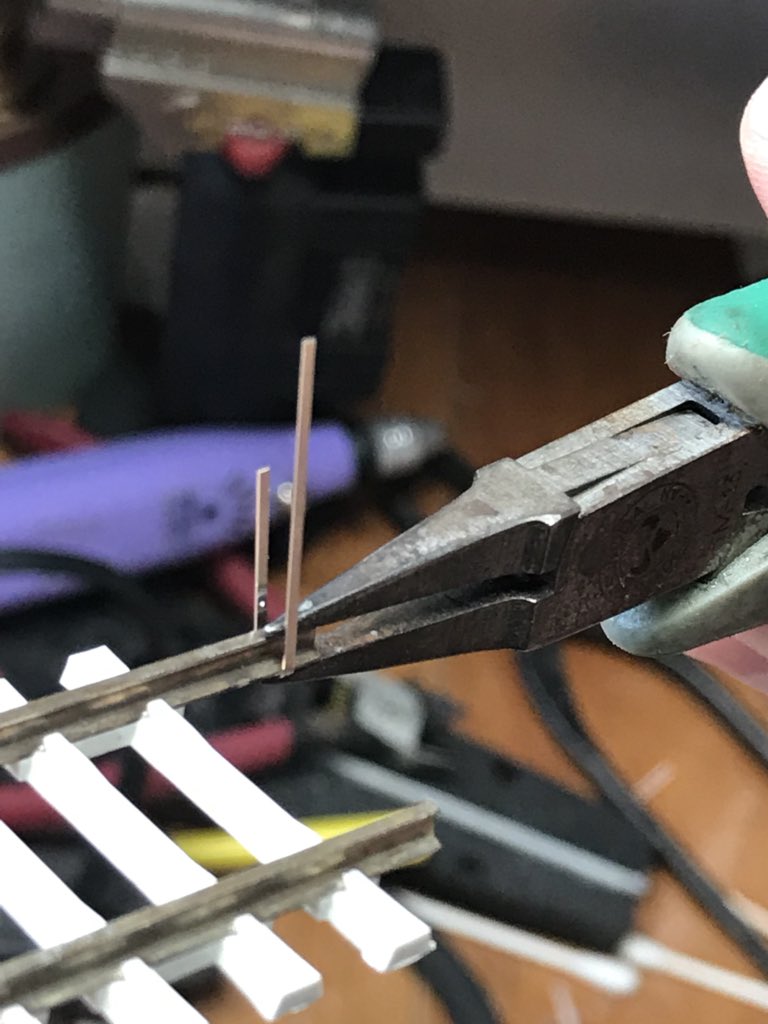

余計な工作。DCCとは無関係なので詳細は省略。素材は0.8×0.2の洋白帯、穴は0.3。#moha12_DCC pic.twitter.com/d0YT2Fn3AD

2018-05-06 11:11:54 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

出来上がったら床板にスリットをつけて差し込み瞬着。空気配管はモデルワムのKS-324とKS-325(西日暮里本店で入手可)、釣り合い空気タメはイモンのBD5017(元フクシマの部品) #moha12_DCC pic.twitter.com/z78Z3my7am

2018-05-06 11:15:57 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

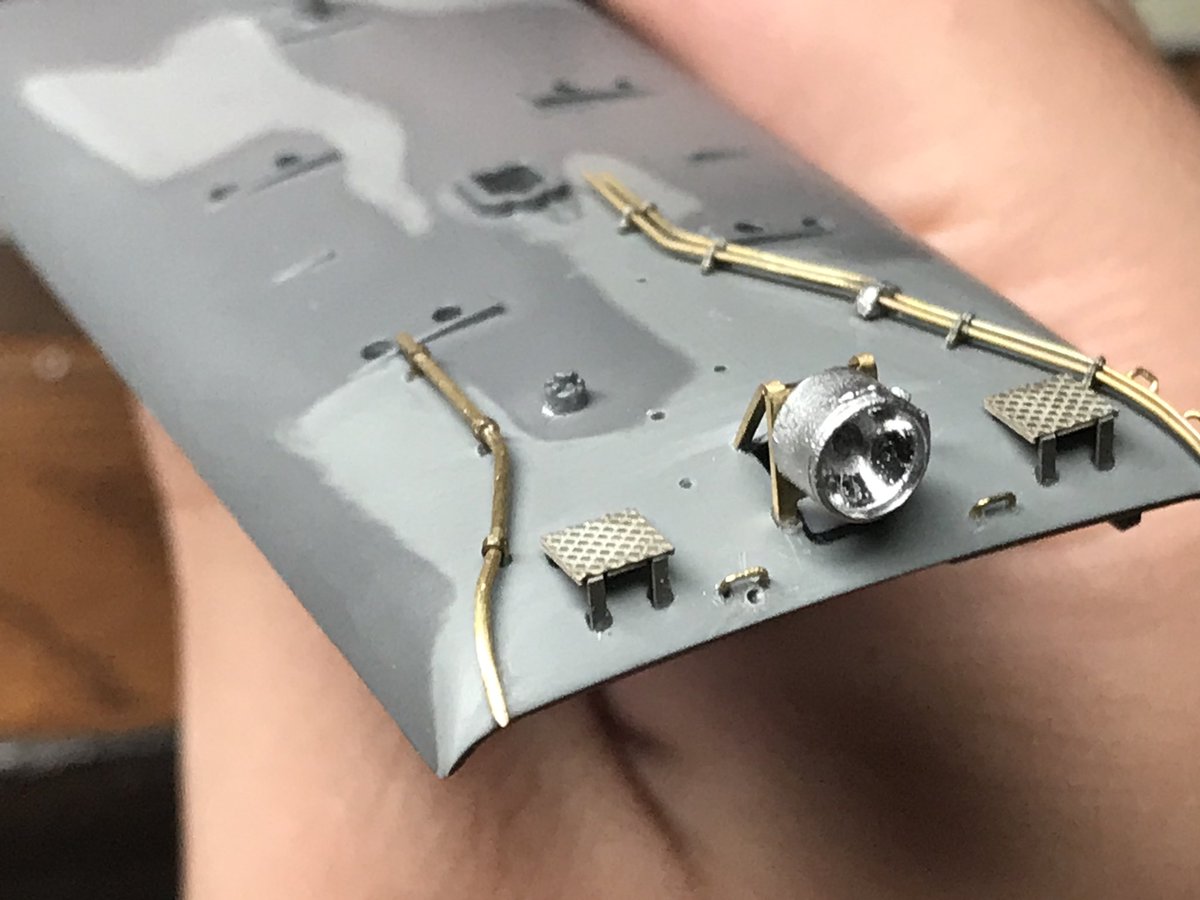

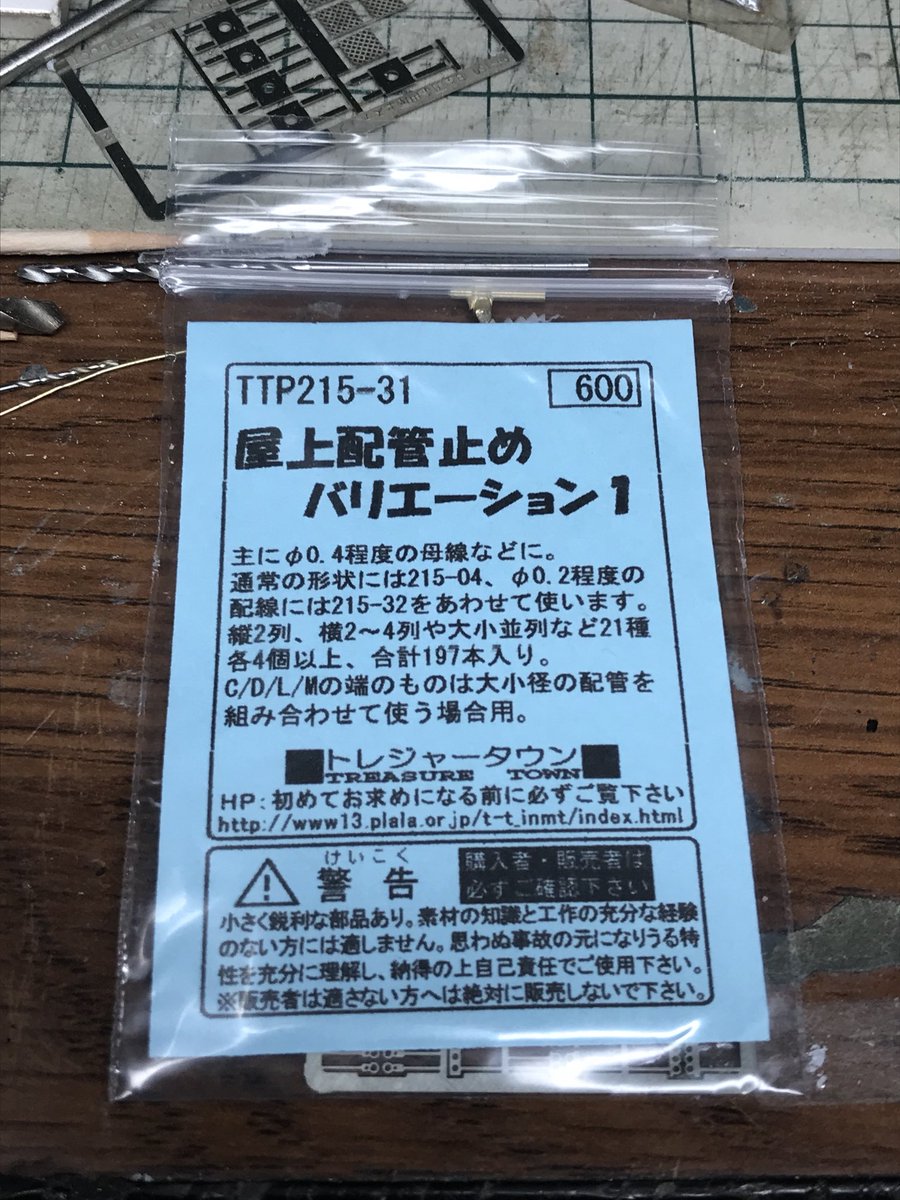

屋上ディテールアップ① ついでですから使用部品と穴径だけ紹介。母線は0.6線といさみや割りピン、作用管は0.35線とマッハの配管どめ(中央は3枚重ねハンダ盛り整形)、手がけは0.3線、ヘッドライトはエコーの250W、取付穴は基本的に0.8(手がけのみ0.3)、位置決めは目分量。 #moha12_DCC pic.twitter.com/aeuH4GehKd

2018-05-06 22:27:17 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

前面に割りピン2つ、ヘッドライトにLED配線用の穴(φ0.4)を開け、避雷器の配管(φ0.3)をつけて塗装前の作業終了。最終的なディテールアップはこんな感じに。 #moha12_DCC pic.twitter.com/UYRKNH9ln2

2018-05-09 20:38:16 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大