『近代の記憶』掲載の囲炉裏(イロリ)の写真を紹介!

七月社

@7gatsusha

七月社

@7gatsusha

1月に刊行された『近代の記憶──民俗の変容と消滅』は2部構成ですが、その2部は「イロリとその民俗の消滅」と題し、著者が50年近くのフィールドワークの中で実際に出会ったイロリについて論じています。写真も多数。そこで内容紹介を兼ねながらその写真を紹介していきます。7gatsusha.com/books/319/ pic.twitter.com/Bhzkmf7zSu

2019-02-12 15:37:30 拡大

拡大

七月社

@7gatsusha

七月社

@7gatsusha

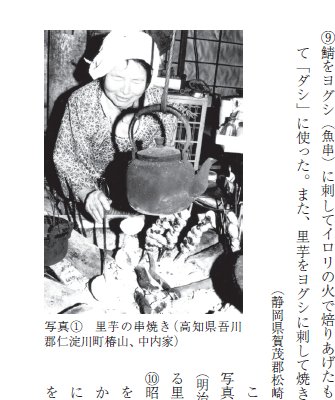

まず「イロリの風景」といえば、イメージされるのはこんな感じでしょうか。黒く煤けたヤカン。串刺しになっているのは里芋。イロリで焼いた里芋の田楽焼きです。これはおいしそう…… 装丁に使った写真のアングル違いですね。 pic.twitter.com/fDHfXi40Hh

2019-02-12 15:38:48 拡大

拡大

七月社

@7gatsusha

七月社

@7gatsusha

イロリもいろいろと工夫して使われます。イロリの中に足を踏み込むときに使われた石や、物を置くための板。ポットとイロリの同居も高度成長期の日本の姿をよく表しています。 pic.twitter.com/jEfNwiyE9L

2019-02-12 15:40:42 拡大

拡大

七月社

@7gatsusha

七月社

@7gatsusha

そしてその板を上げると下には消し炭壺が! イロリで出来た炭を、密閉性のあるツボに入れて消し炭にし、今度はこれをコタツ炭として利用します。無駄がないです。 pic.twitter.com/89HUeop7f9

2019-02-12 15:41:42 拡大

拡大

七月社

@7gatsusha

七月社

@7gatsusha

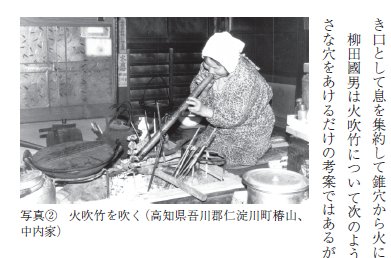

おばあさんが吹いているのは火吹き竹。竹の節に錐で穴をあけ、火にピンポイントで空気があたるように工夫した道具ですが「後から考へればこそ何でもない話のやうだが、最初は是でも発明であり、又は幸福なる発見だつたのである。」とは柳田國男の言葉。 pic.twitter.com/umuKx6FlsL

2019-02-12 15:53:41 拡大

拡大

七月社

@7gatsusha

七月社

@7gatsusha

イロリと言えば自在鉤(hokora.com/sakuin/jizai/j…)。シンプルですがあるとないとではイロリの便利さが大きく違います。自在鉤にも様々な種類があることを本書では紹介していますが、鋸歯型はインパクトがありますね。 pic.twitter.com/JLFKCl2E6i

2019-02-12 15:42:56 拡大

拡大

七月社

@7gatsusha

七月社

@7gatsusha

なぜ自在鉤に魚がつくのかというと、これは水の呪力を期待してのこと。イロリは家の中で直接火をたくわけで、火の危険とは常に隣り合わせでした。現在旅館などで経験できるイロリはほとんど炭ですが、当時はホタという太くて長い木をイロリの四隅から入れていました。 pic.twitter.com/w2Brk14Tw7

2019-02-12 15:45:27 拡大

拡大

七月社

@7gatsusha

七月社

@7gatsusha

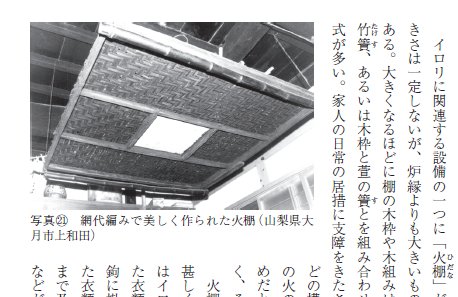

イロリはイロリそのもので調理や暖をとるだけが機能ではありません。イロリの上部には火棚があり、その上で衣類を乾かしたり、食料を乾燥させたりします。網代編できれいに作られた火棚です。 pic.twitter.com/U0OvmEwYrg

2019-02-12 15:47:16 拡大

拡大

七月社

@7gatsusha

七月社

@7gatsusha

これは鈴木牧之の「秋山記行」に出てくる火棚。巨大、かつすごく低いところにかけられているのですが、これは上部で稗の皮を除くために焙乾することを優先しているため。とても長いホタが差し込まれているのもわかります。 pic.twitter.com/GQbdx6y7jJ

2019-02-12 15:47:57 拡大

拡大

七月社

@7gatsusha

七月社

@7gatsusha

これは1979年の石川県のイロリ。左に写っている方は明治生まれの当時84歳。イロリでは巨大なホタが燃やされ、その香ばしい匂いは数日間コートに残り続けたと著者は書いています。 pic.twitter.com/b9XuZcBbUi

2019-02-12 15:54:33 拡大

拡大

七月社

@7gatsusha

七月社

@7gatsusha

イロリで著者がもてなされたというコーヒーと自家製赤カブの漬物の組み合わせ! 色合いも斬新!(なんだけど、モノクロの本だとわからず残念……) pic.twitter.com/2BvPRDwkCp

2019-02-12 15:56:37 拡大

拡大

七月社

@7gatsusha

七月社

@7gatsusha

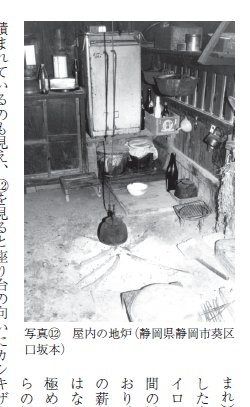

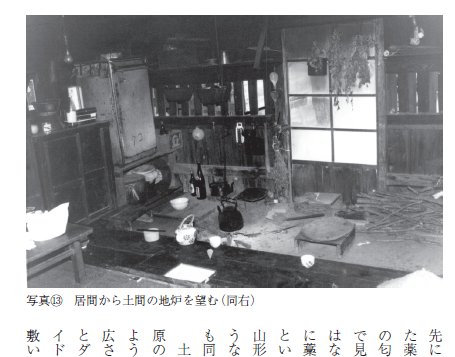

この4枚は野外・半野外にある火所。直接地面に設置されているので地炉などと呼びます。手作り感のある自在鉤などがかかっており、仮設ながらお湯を沸かしたり、暖をとったりに使用しているのでしょう。 pic.twitter.com/B6w7YLDyVB

2019-02-12 15:57:31 拡大

拡大

七月社

@7gatsusha

七月社

@7gatsusha

その地炉と電気冷蔵庫の組み合わせ! 高度経済成長期を象徴するような風景です。 pic.twitter.com/wXz3q9opnk

2019-02-12 15:59:02 拡大

拡大

拡大

拡大

七月社

@7gatsusha

七月社

@7gatsusha

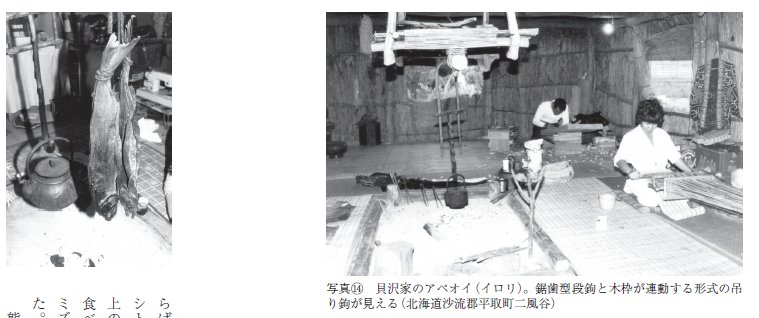

これは北海道・アイヌのイロリ(アペオイといいます)。1985年、伝統的なアイヌの民俗文化を守っていた二風谷の貝沢家のアペオイです。火棚には鮭が干されています。 pic.twitter.com/xmSei3oMUj

2019-02-12 15:59:38 拡大

拡大

七月社

@7gatsusha

七月社

@7gatsusha

必要がないのでは?とも思ってしまう沖縄にもイロリはありました。これは本島国頭の写真。産婦の暖をとるためだそう。奄美の加計呂麻島ではパパイヤを串刺しにしてイロリで焙乾したとか! 意外な組み合わせです。 pic.twitter.com/9IQxzVG975

2019-02-12 16:29:37 拡大

拡大

七月社

@7gatsusha

七月社

@7gatsusha

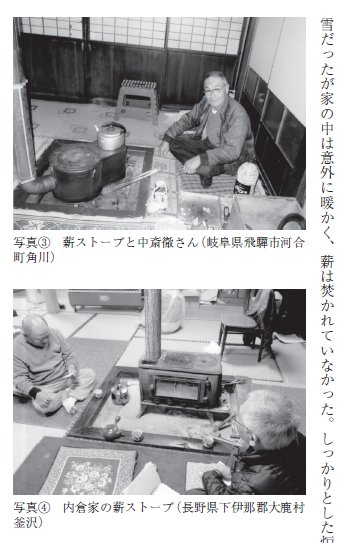

イロリは様々な要因で消滅を余儀なくされていくわけですが、だからといっていきなり取り外して終了、というわけではありません。現代に残るイロリの姿も紹介されています。まず、よくあるのはこのように薪ストーブをデンとおくパターン。相当温かいようです。 pic.twitter.com/azBp2VjxaS

2019-02-12 16:31:19 拡大

拡大

七月社

@7gatsusha

七月社

@7gatsusha

そして薪ストーブには大量の薪が必要です。一冬分集めるのは大変だろうなあ。 pic.twitter.com/iCj0x0JCvm

2019-02-12 16:32:21 拡大

拡大

七月社

@7gatsusha

七月社

@7gatsusha

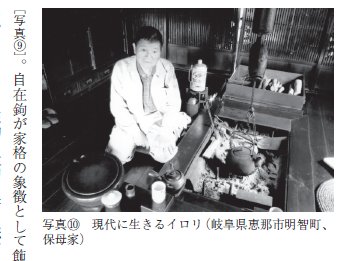

これは個人でイロリを家に残しているお宅。団らんの場として意識してイロリを使い続けているようです。写真からもとてもイロリを大事にしているのがわかります。 pic.twitter.com/O6TOYLjiJ8

2019-02-12 16:33:42 拡大

拡大

拡大

拡大

七月社

@7gatsusha

七月社

@7gatsusha

この二つはどちらも猟師の方が鹿や猪を仲間と共食するために残しているイロリだそう。大人数で調理をすることに特化しているので大きいイロリです。イノシシのロースはたたきにして、炭火で肉の外周を炙り、薄く切って生姜醤油で食べると美味だそう……。 pic.twitter.com/awIkgnFAD4

2019-02-12 16:34:39 拡大

拡大

七月社

@7gatsusha

七月社

@7gatsusha

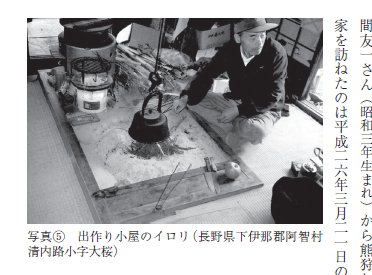

これは驚きの2011年の風景。こちらは団らんとか、意識的にとかではなくて、リアルに実用のためにイロリを使い続けている方だそうです。家ではなく出作小屋ですが、この生活感! pic.twitter.com/2mEnv6lXyN

2019-02-12 16:35:54 拡大

拡大

七月社

@7gatsusha

七月社

@7gatsusha

というわけで、新刊から写真を少し紹介してみました。ここにあげたのはほんの一部ですが、写真をたくさん掲載しながら、戦後に残ったイロリについて多方面から論じています。興味を持たれた方はぜひお手にとってみてください。→『近代の記憶──民俗の変容と消滅』7gatsusha.com/books/319/

2019-02-12 16:43:31