MIT から低線量被曝影響の研究論文〜自然放射線の400倍でもDNAへの過剰影響なし

-

glasscatfish

glasscatfish

- 146075

- 4

- 336

- 518

naka-take

@Yuhki_Nakatake

naka-take

@Yuhki_Nakatake

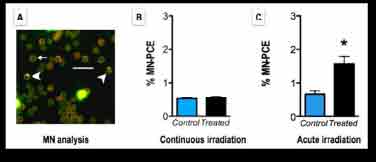

@Yuhki_Nakatake Fig.2は放射線による核の構造の異変。Aが典型的な異変の図。Bは低線量率。Cは高線量率。高線量率では核の構造に変異が起こるが、低線量率では差が無い。(ここら辺が著者の主張かな?低線量率では高線量率に比べるとDNAへの損害が抑えられる)

2012-05-21 23:58:11 naka-take

@Yuhki_Nakatake

naka-take

@Yuhki_Nakatake

@Yuhki_Nakatake Fig.3は組み替え修復の頻度。Aが仕組みのイラスト。Bが若いマウス、Cが年老いたマウス。DNAの組み換え修復(homologous repairだな)が起こると蛍光タンパク質が発現する仕組み。D,Eはすい臓での頻度。高・低線量率、共に違いなし

2012-05-22 00:03:07 naka-take

@Yuhki_Nakatake

naka-take

@Yuhki_Nakatake

@Yuhki_Nakatake Fig.3のF、Gも同様に有意な差は無し。Hは低線量率で10.5cGyを与えても組み替え頻度は変わりませんでした→DNAへの傷も大して変わってませんでした、というグラフ。

2012-05-22 00:08:44 naka-take

@Yuhki_Nakatake

naka-take

@Yuhki_Nakatake

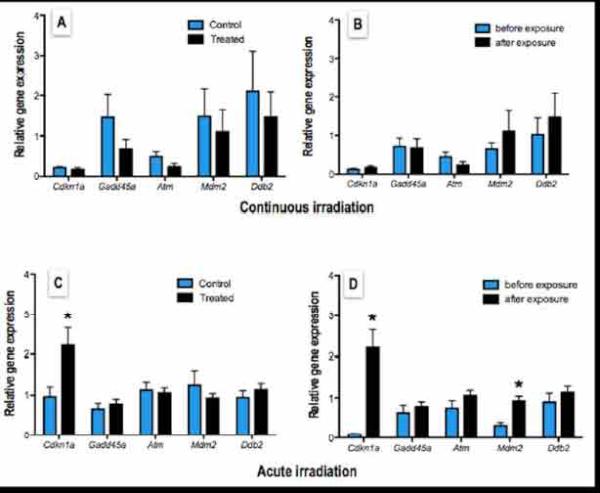

@Yuhki_Nakatake Fig.4はDNAダメージがあったときに特徴的に出てくる遺伝子の発現量の変化。上段が低線量率(5週間で10.5cGy)で下段が高線量率(2分弱で10.5cGy)。Cdxn1a遺伝子は高線量率では発現が誘導されるけど、低線量率では変化なし。

2012-05-22 00:16:14 naka-take

@Yuhki_Nakatake

naka-take

@Yuhki_Nakatake

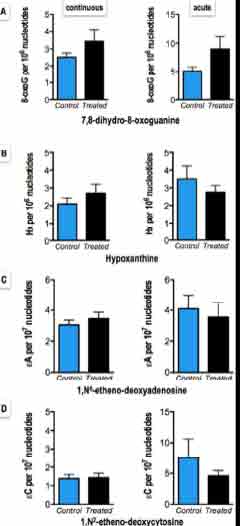

Fig.1は放射線由来のラジカルとかで生じる酸化マーカの差。左が5週間で10.5cGyの低線量率であたえたもので、右が2分弱で与えたもの。青が照射してないネガティブコントロール(無照射の対照)で、黒が与えたもの。差は大してない。 http://t.co/Z2V5WiiD

2012-05-22 00:22:54 拡大

拡大

naka-take

@Yuhki_Nakatake

naka-take

@Yuhki_Nakatake

Fig.2は放射線による核の構造の異変。Aが典型的な異変の図。Bは低線量率。Cは高線量率。高線量率では核の構造に変異が起こるが、低線量率では差が無い。(ここら辺が著者の主張かな?低線量率では高線量率に比べるとDNAへの損害が抑えられる) http://t.co/PJpdpLsQ

2012-05-22 00:23:26 拡大

拡大

naka-take

@Yuhki_Nakatake

naka-take

@Yuhki_Nakatake

Fig.3のF、Gも同様に有意な差は無し。Hは低線量率で10.5cGyを与えても組み替え頻度は変わりませんでした→DNAへの傷も大して変わってませんでした、というグラフ。 http://t.co/yR1IdUhd

2012-05-22 00:25:52 拡大

拡大

naka-take

@Yuhki_Nakatake

naka-take

@Yuhki_Nakatake

Fig.3はDNA修復の頻度。Aが仕組みのイラスト。Bが若いマウス、Cが年老いたマウス(homologous repairをみてるのな)が起こると蛍光タンパク質が発現する仕組み。D,Eはすい臓での頻度。高・低線量率、共に違いなし http://t.co/4hPL6Jg2

2012-05-22 00:25:07 拡大

拡大

naka-take

@Yuhki_Nakatake

naka-take

@Yuhki_Nakatake

Fig.4はDNAダメージがあったときに特徴的に出てくる遺伝子の発現量の変化。上段が低線量率(5週間で10.5cGy)で下段が高線量率(2分弱で10.5cGy)。Cdxn1a遺伝子は高線量率では発現が誘導されるけど、低線量率では変化なし。 http://t.co/LAT80nVS

2012-05-22 00:26:22 拡大

拡大

naka-take

@Yuhki_Nakatake

naka-take

@Yuhki_Nakatake

元論文はhttp://t.co/affHngJJ PDFのとこからDL可能。オープンアクセスですな。内容の詳細が知りたい人は、読むべし。まぁ判りきってた話っちゃ話なんだけど、対照実験に「高線量率」なのを置いたのがポイントな、これ。【高線量率の影響は低線量率でましになる例】 読了

2012-05-22 00:32:07 笑い猫

@bokudentw

笑い猫

@bokudentw

@Yuhki_Nakatake こちらの論文では一部のDNAのみチェックしているので全部のDNAへの影響を調べたわけでもないようですね?もっと長期でさらに低レベルの条件でDNAへの影響が推察されるとお考えになりますか?

2012-05-21 23:40:36 naka-take

@Yuhki_Nakatake

naka-take

@Yuhki_Nakatake

@bokudentw 全DNA配列を読むのは結構大変で、次世代シーケンサーという機器で調べる必要があります。さらにDNAの配列が変わったからといって、影響が出るともいえないですし、実影響の検出は難しそう。この結果からすると、2分で被曝するより5週間かけるほうが影響は少なそうです

2012-05-22 00:36:47 笑い猫

@bokudentw

笑い猫

@bokudentw

@Yuhki_Nakatake 低線量の方がより安全であろうというだけで、全DNAへの影響がないといえるものではない、と確認したかっただけです。人間のDNAはいろいろあるはずだし。もっといろいろと検証するのが必要なんでしょうね。この論文で全DNAに影響なしと結論が流れるのは。。

2012-05-22 00:44:16 naka-take

@Yuhki_Nakatake

naka-take

@Yuhki_Nakatake

@bokudentw この論文で全DNAに影響なしと結論>そりゃ曲解です。が、逆に影響がある、とは言えません。こういうのは、差が出てはじめて強く言えるものなので、今回の実験では「高線量率で影響があった総量でも、低線量率にすると影響がみえなかった」というくらいにとどめるべき

2012-05-22 00:49:53 buvery

@buvery

buvery

@buvery

これも、一つの例。NGSを使えば、直接人間の影響を測れるというのは、ほんと。ただし、金はちょっとかかる。RT @Yuhki_Nakatake: MITの論文…ただNが少ないので、要追証だなぁ。

2012-05-22 10:35:13 バイクくん@超お嬢様のパグ

@Micheletto_D

バイクくん@超お嬢様のパグ

@Micheletto_D

@Yuhki_Nakatake この系ってどうなんです?これはintraを見ているわけですよね。実際のHR修復はinterのイベントなわけで。仕掛けが難しいから仕方ないのかもしれませんが、どのくらい実際のイベントを反映していると考えて良いですか?

2012-05-22 11:54:32 naka-take

@Yuhki_Nakatake

naka-take

@Yuhki_Nakatake

@Micheletto_D そうそう。intraでsis 実際の相同性修復見ようと思ったら同じlocusのheterogeneous mutantを作らんと。ソシテそれは面倒、というところでしょうか。

2012-05-22 12:43:42 naka-take

@Yuhki_Nakatake

naka-take

@Yuhki_Nakatake

@Micheletto_D まぁ加齢でYFPposiが増えてるから、そんなに間違ってはいないけど、内在性の修復頻度と比べちゃいかんでしょうな。あくまで対照との比較で定性的に評価すべき。

2012-05-22 12:46:51 naka-take

@Yuhki_Nakatake

naka-take

@Yuhki_Nakatake

@Micheletto_D 全体的に高線量率の方での有意差の検出がよわいっぽ。n=6で差が出ればそれでも良いと思うけど、差が出てない方が気になるんですー

2012-05-22 12:49:46 naka-take

@Yuhki_Nakatake

naka-take

@Yuhki_Nakatake

@Micheletto_D 『影響が観察できない』と『影響がない』と『影響を想定する』と『そのものの影響と退避行動の影響の比較』とすべてごっちゃに…『危険・安全二元論』は根深いですなぁ

2012-05-22 13:04:17 naka-take

@Yuhki_Nakatake

naka-take

@Yuhki_Nakatake

@Micheletto_D とかとか全体的な印象です。整合性というか、差があるものにしても高めのを拾っちゃっただけ、ではないことを明確にするにはもうちょいやっても良いよなぁ、と。そもそも時間あたりのアウトプットに質的な差もあるし、結構ざっくりだなぁ、と思いましたですw

2012-05-22 13:17:36 naka-take

@Yuhki_Nakatake

naka-take

@Yuhki_Nakatake

@Micheletto_D 実験の組み方は『賢いな♪』と思いました。高線率を対照に、低線率での修復は組み換え修復だろうから見てみたけど差がない、とかaccuteの方で差がなくてもものを言うデータを提示して主張するってところとか、やりおる、て感じ

2012-05-22 13:26:37 バイクくん@超お嬢様のパグ

@Micheletto_D

バイクくん@超お嬢様のパグ

@Micheletto_D

@Yuhki_Nakatake それは感じますね。でも、日本の人から見ると線量依存性まで踏み込んで欲しいという気持ちはあるでしょうね。

2012-05-22 13:36:34