131201東大特別シンポジウム「これからの建築理論」

-

makawakami

makawakami

- 26669

- 20

- 5

- 112

TーADS

@UTokyoADS

TーADS

@UTokyoADS

特別シンポジウムのお知らせです。「Architectural Theory Now:これからの建築理論」 ゲスト: 槇文彦、磯崎新、原広司 司会: 隈研吾 12月1日(日) 17:00 – 19:30 工学部1号館15号教室 http://t.co/iGRF7OTHZg

2013-11-15 09:24:23 拡大

拡大

TーADS

@UTokyoADS

TーADS

@UTokyoADS

今回のシンポジウムは東京大学大学院建築学専攻 Advanced Design Studies主催、 同ADS内に設立されたMedia Initiative Labの企画によって開催されます。

2013-11-15 09:28:04 TーADS

@UTokyoADS

TーADS

@UTokyoADS

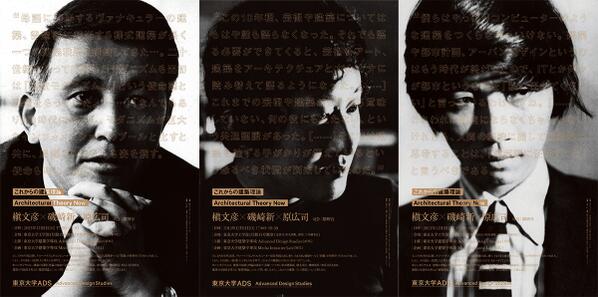

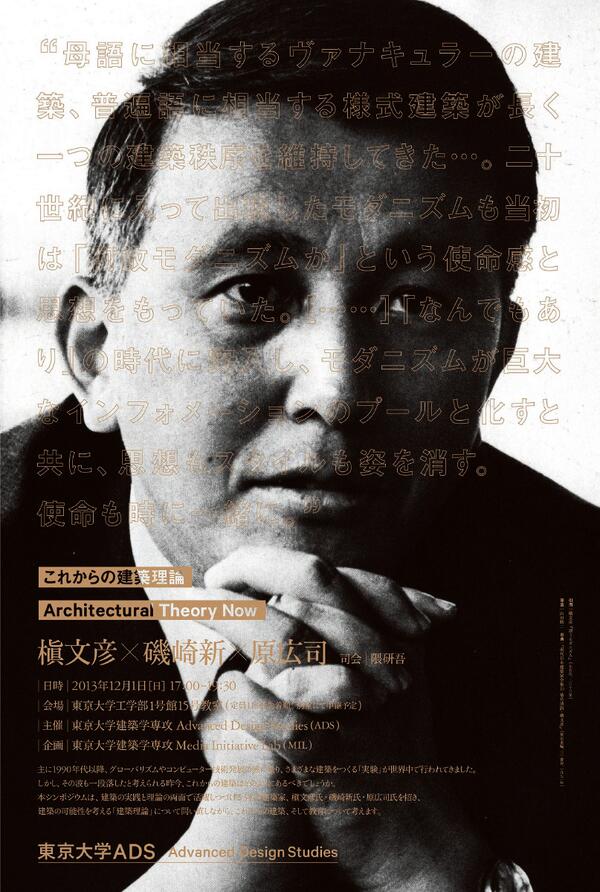

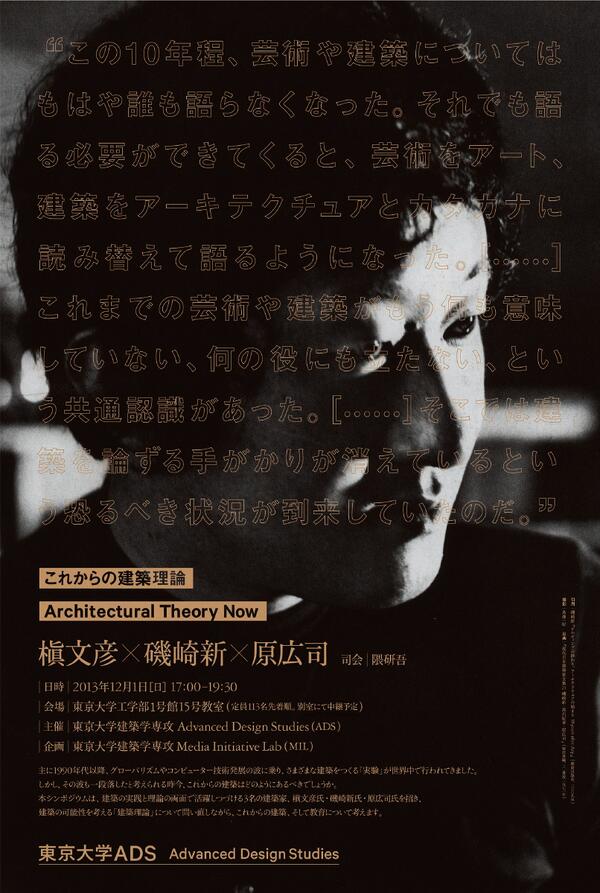

今回はポスターを槇、磯崎、原の3バージョン用意しています。70年代当時の各人のポートレートに、それぞれの著作からの引用した一文を重ねています。 ここで個別に紹介してゆきます。 まずは槇バージョンから。出典は「漂うモダニズム」より。 http://t.co/BYW2W7gR3B

2013-11-15 09:33:43 拡大

拡大

TーADS

@UTokyoADS

TーADS

@UTokyoADS

続いて磯崎バージョン。 「ビルディングの終わり、アーキテクチュアの始まり 10 years after Any」より。 http://t.co/9L937zST9k

2013-11-15 09:35:16 拡大

拡大

TーADS

@UTokyoADS

TーADS

@UTokyoADS

今回のシンポジウムを企画するMedia Initiative Lab.は、シンポジウムや展覧会、出版などを通して建築と都市に関する議論のプラットフォームを形成することを目的としてADS内に設立されたグループで、現在数名の教員、職員、学生によって構成されています。

2013-11-15 09:41:26 TーADS

@UTokyoADS

TーADS

@UTokyoADS

このMedia Initiative Lab.では、建築理論、または建築のディスコースそのものが衰退した現在の状況を変革するという、一つの大きなAmbitionがあります。

2013-11-15 09:47:16 TーADS

@UTokyoADS

TーADS

@UTokyoADS

これを推進するにあたって、今回、戦後日本での建築のディスコースを大きく牽引してきたお三方にお越し頂き、建築理論の過去・現在、そしてこれからを語って頂く運びとなりました。

2013-11-15 09:48:47 TーADS

@UTokyoADS

TーADS

@UTokyoADS

12/1特別シンポジウムについて、Ustream中継を行います。以下のアドレスで中継予定です。 http://t.co/47ZxePaPpb

2013-11-29 19:08:19 TーADS

@UTokyoADS

TーADS

@UTokyoADS

明日のシンポジウムについて、ハッシュタグは #UT_ADS とします。パビリオンシンポジウム、槇•磯崎•原シンポジウムの両方ともこのハッシュタグでお願いします。

2013-12-01 00:32:49 siskw

@siskw

siskw

@siskw

東大シンポジウム。第一部「いま、建築理論の意義はあるか、ないか」。第二部「建築理論は教育にどのように生かされるべきか」。できる限り実況したいと思います。フォロワーの方のTLを占拠するかと思いますが、何卒よろしくお願いします。 #UT_ADS

2013-12-01 17:04:53 松田達 / Tatsu MATSUDA

@tatsumatsuda

松田達 / Tatsu MATSUDA

@tatsumatsuda

槇、磯崎、原、隈シンポジウム、いよいよはじまります。会場の15号教室は立見も満員。 http://t.co/97CP3D91QR

2013-12-01 17:06:17 拡大

拡大

松田達 / Tatsu MATSUDA

@tatsumatsuda

松田達 / Tatsu MATSUDA

@tatsumatsuda

まずは隈さんからバックグラウンドの説明。ADS=アドバンスト・デザイン・スタディーズの説明。その大きな傘の中に、デジタルファブリケーションや、メディア・イニシアティブなどがある。

2013-12-01 17:09:00 siskw

@siskw

siskw

@siskw

隈研吾氏よりシンポジウムの背景の紹介です。建築教育が世界的に大きく変わっている中で、東大ではどのように教育の核を作るのか。ソーシャルデザイン、デザインプラクティス、デジタルファブリケーション、サステイナブルプロトタイピング、メディアイニシアチブといった核があります。#UT_ADS

2013-12-01 17:09:57 谷口景一朗 / KeiichiroTANIGUCHI

@keiichirot

谷口景一朗 / KeiichiroTANIGUCHI

@keiichirot

シンポジウム「これからの建築理論 槇文彦×磯崎新×原広司」始まりました。第一部「いま、建築理論の意義はあるか、ないか」第二部「建築理論は教育にどのように生かされるべきか」

2013-12-01 17:10:04 松田達 / Tatsu MATSUDA

@tatsumatsuda

松田達 / Tatsu MATSUDA

@tatsumatsuda

隈さんから、磯崎さんらとは、この30年もお互いを知らないのではと。また、建築理論が、いま世界的にも重要とされていることについて。あらためて建築理論を取り上げる理由。

2013-12-01 17:11:43 siskw

@siskw

siskw

@siskw

今回のシンポジウムの担当である小渕祐介氏より主題説明です。AAスクールでいろいろ企画してきた中で、東大でもコンピュータを使った教育をしたいという話を受けた。デジタルファブリケーションラボでは、作り方や建築家の職能を問うようなスタジオになる。#UT_ADS

2013-12-01 17:12:21 siskw

@siskw

siskw

@siskw

小渕氏:サステイナブルプロトタイピングラボでは、環境だけでなく建築に関わる文化も踏まえて、議論できるようなプロトタイプを作る土壌にしたい。今回のシンポジウムは、メディアイニシアチブラボの試みで、シンポジウムだけでなくレクチャーシリーズ、雑誌などを通して→ #UT_ADS

2013-12-01 17:14:31 siskw

@siskw

siskw

@siskw

小渕氏:建築のあり方や広がりについて打ち出して行きたい。建築はプラクティス(作ることで考える)とセオリー(言葉で考える)のふたつのバランスで教育が成り立っている。時代によってそれらのバランスが動的平衡を保っている。 #UT_ADS

2013-12-01 17:16:31 松田達 / Tatsu MATSUDA

@tatsumatsuda

松田達 / Tatsu MATSUDA

@tatsumatsuda

小渕先生から。サステイナブル・プロトタイピング、メディア・イニシアティブ・ラボなどについて。またプラクティス(作ることで考える)とセオリー(言葉で考える)のバランスの、時代による動的平衡の図。

2013-12-01 17:16:39 siskw

@siskw

siskw

@siskw

小渕氏:プラクティスとセオリーのバランスは時代によって変わる。(1960年から2010年までの出来事とバランスのダイアグラム)。第一部ではこれまでどのようにそれらがバランスされてきたのか、第二部では、このバランスがどのように変わるのか議論できればと。 #UT_ADS

2013-12-01 17:19:51 松田達 / Tatsu MATSUDA

@tatsumatsuda

松田達 / Tatsu MATSUDA

@tatsumatsuda

引き続き小渕先生。経済・社会の波が落ち込んでいるときに、建築理論の波が盛り上がっているダイアグラムの提示。建築理論は、経済・社会と対照的に、1970年から1990年にかけて盛り上がり、2010年にかけて沈んできたが、2010年からまた盛り上がってくるという図。

2013-12-01 17:20:34