kuma

@trta01

kuma

@trta01

DCC電子工作連合のyaasanさんが開発している Desktop Stationのフラグシップ機であるDSmain R5.1を組み立てます! #DSmain

2018-05-21 19:19:23 kuma

@trta01

kuma

@trta01

組み立てると言っても、基本的には所定の位置に所定の部品をハンダづけしていくだけなので、特筆すべき点はありません。最初に、私が1番手こずった点を伝えておきましょう。それはずばり「カバーへのOLEDの固定」ですw #DSmain

2018-05-21 19:21:25 kuma

@trta01

kuma

@trta01

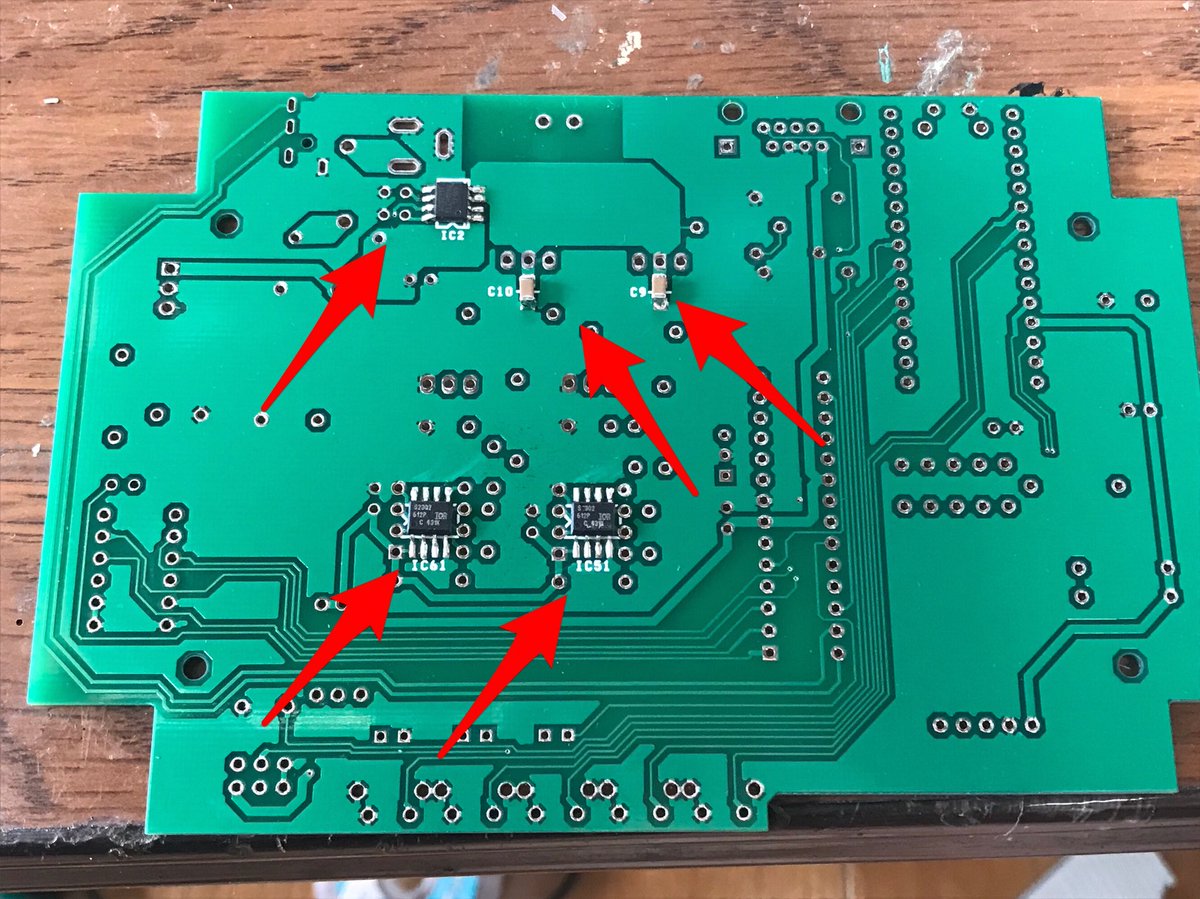

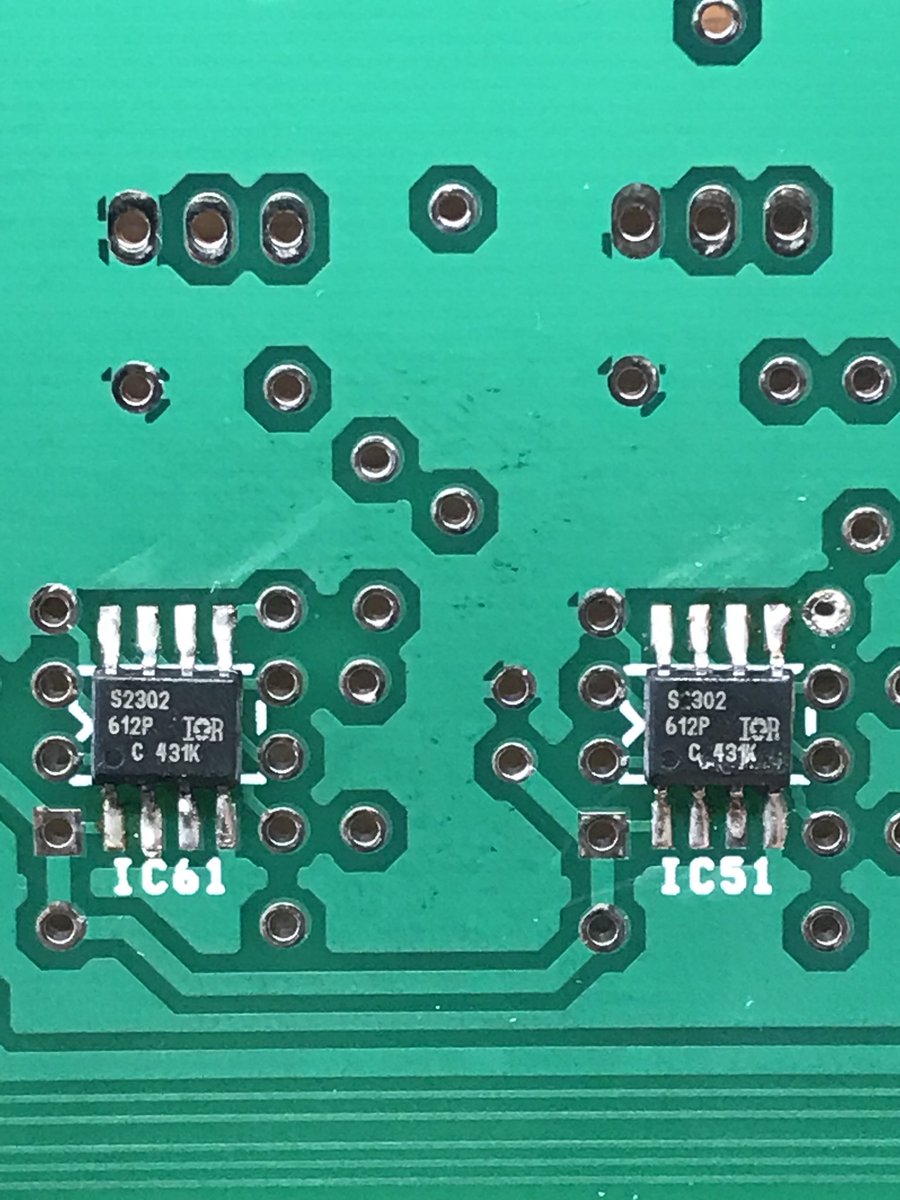

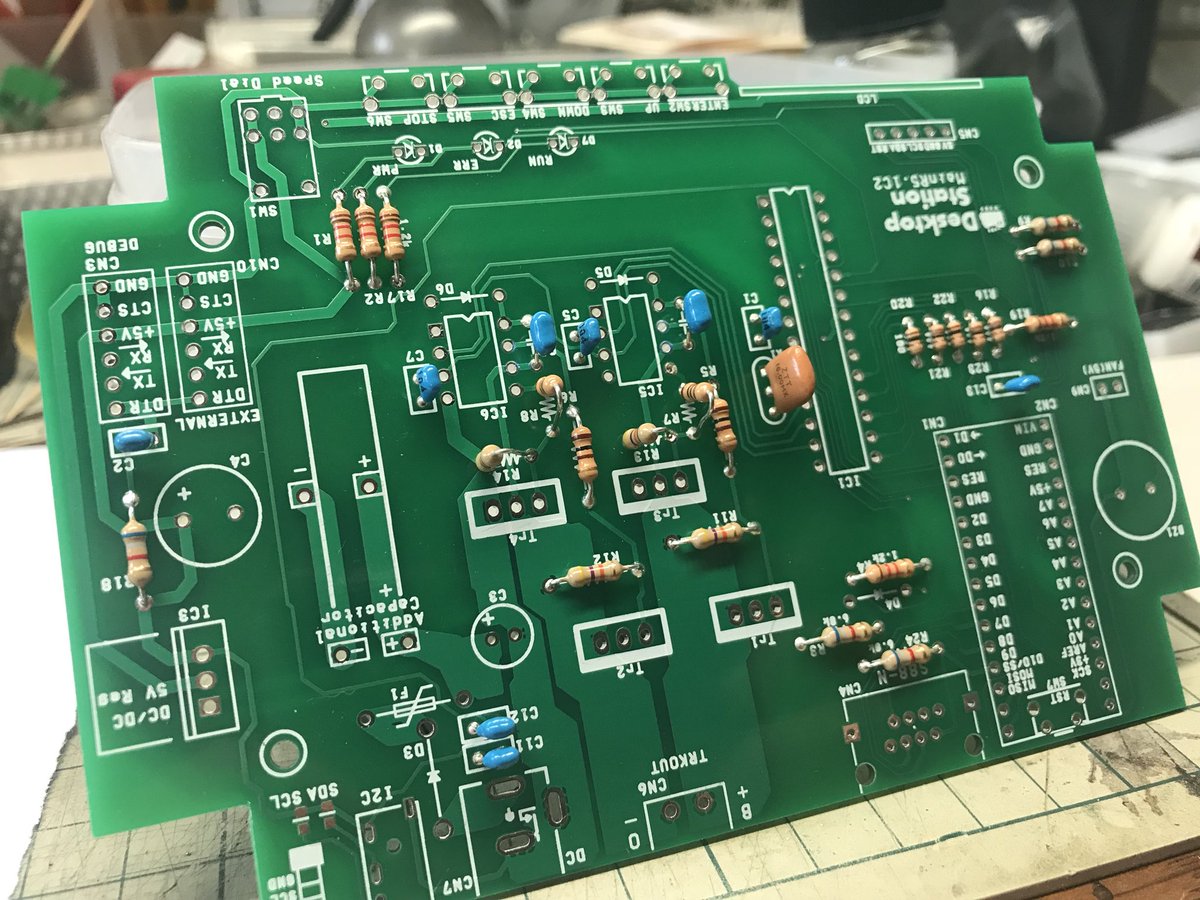

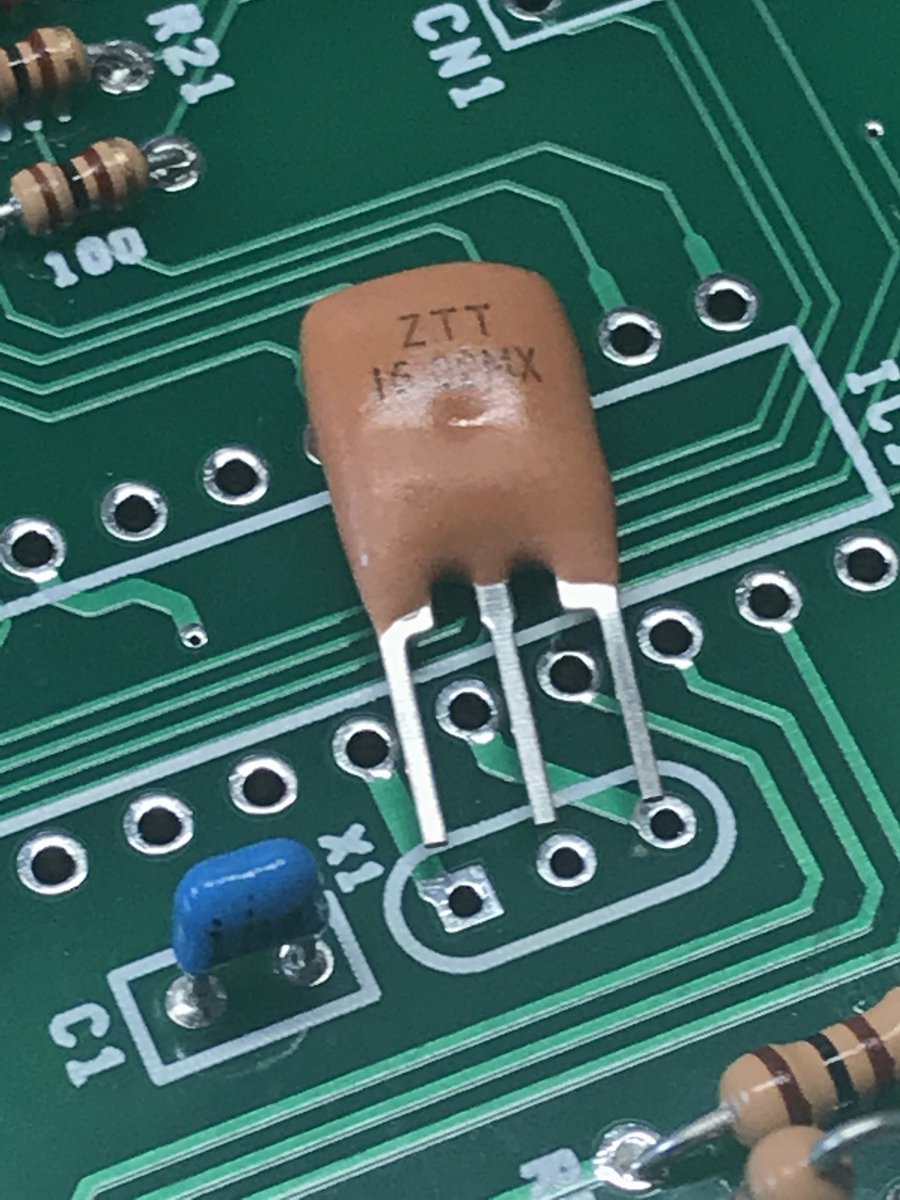

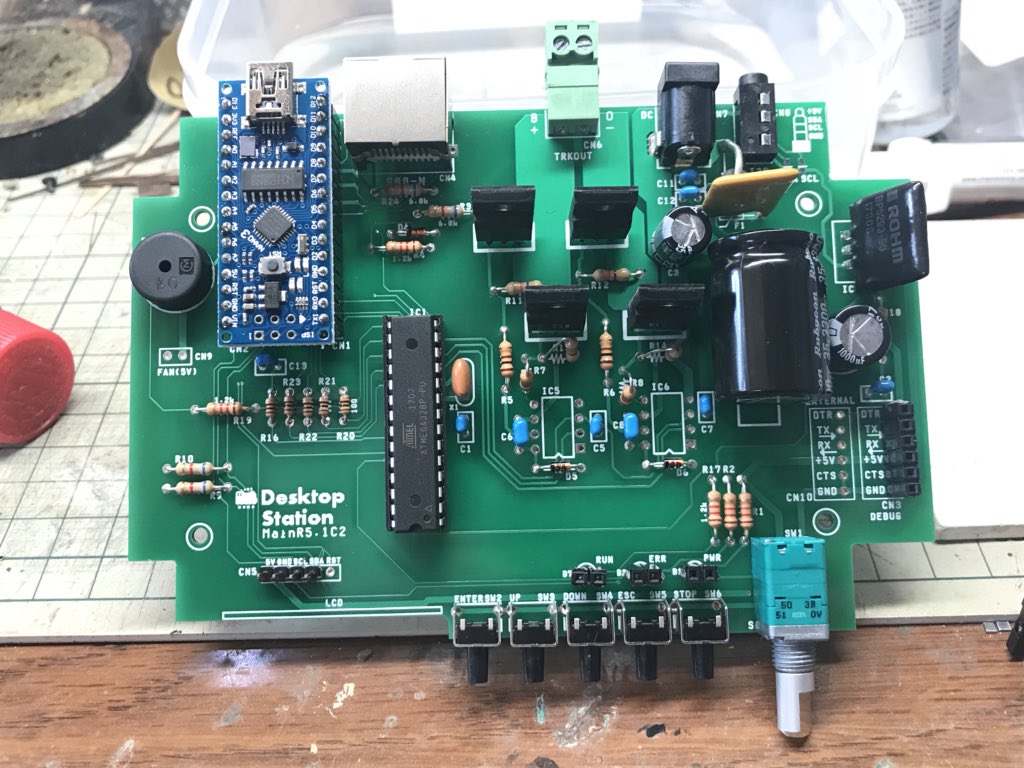

まずはじめに裏面の小部品を取り付けます。ICのピッチが特に狭いので短絡に注意です。#DSmain pic.twitter.com/WvF3NraDFV

2018-05-21 19:23:33 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

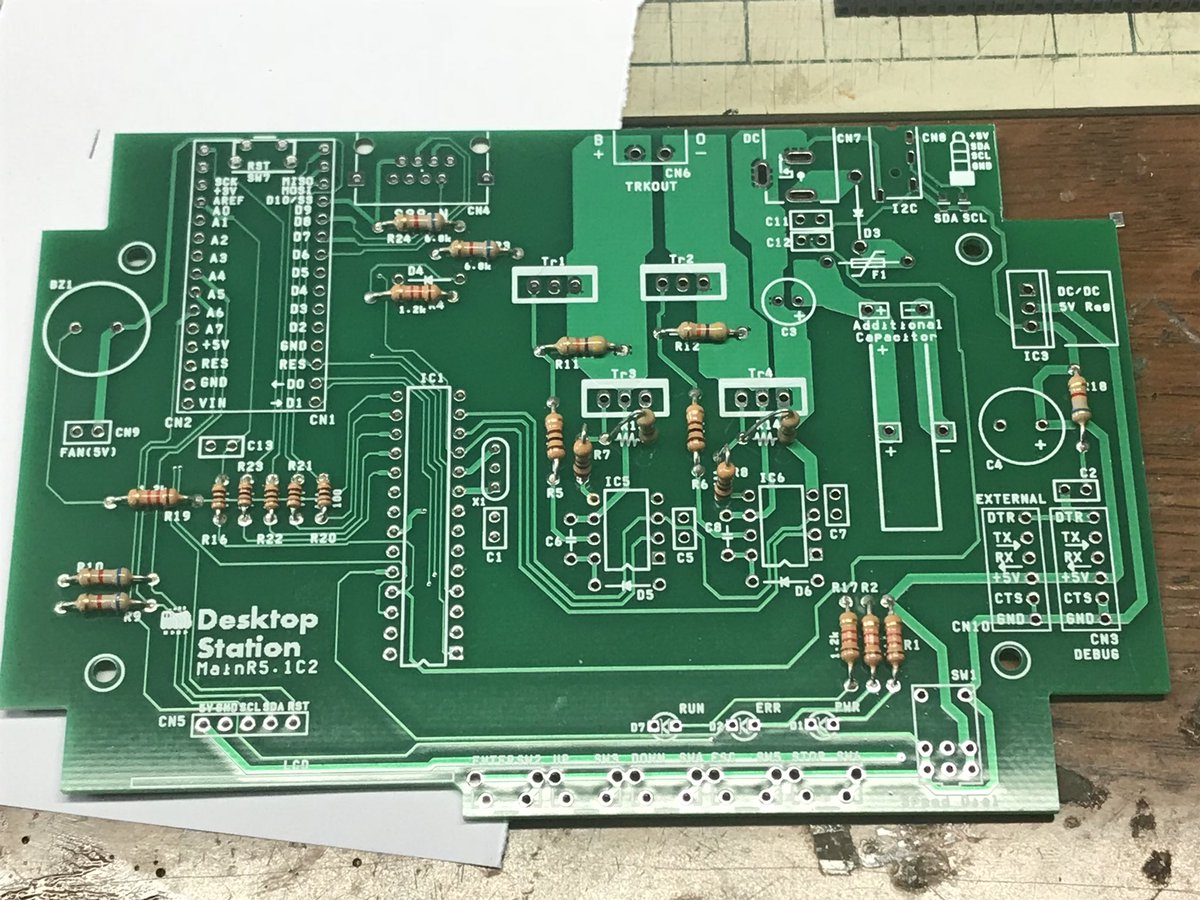

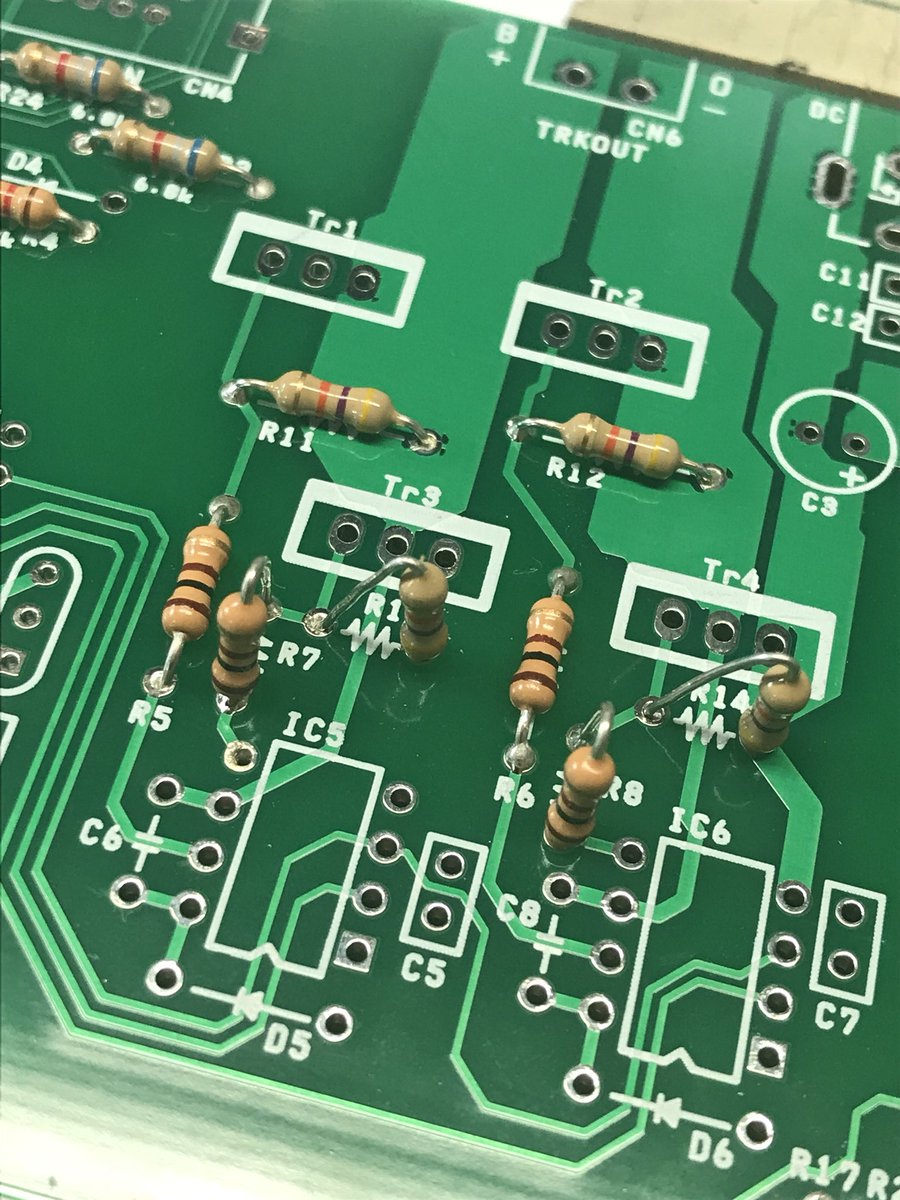

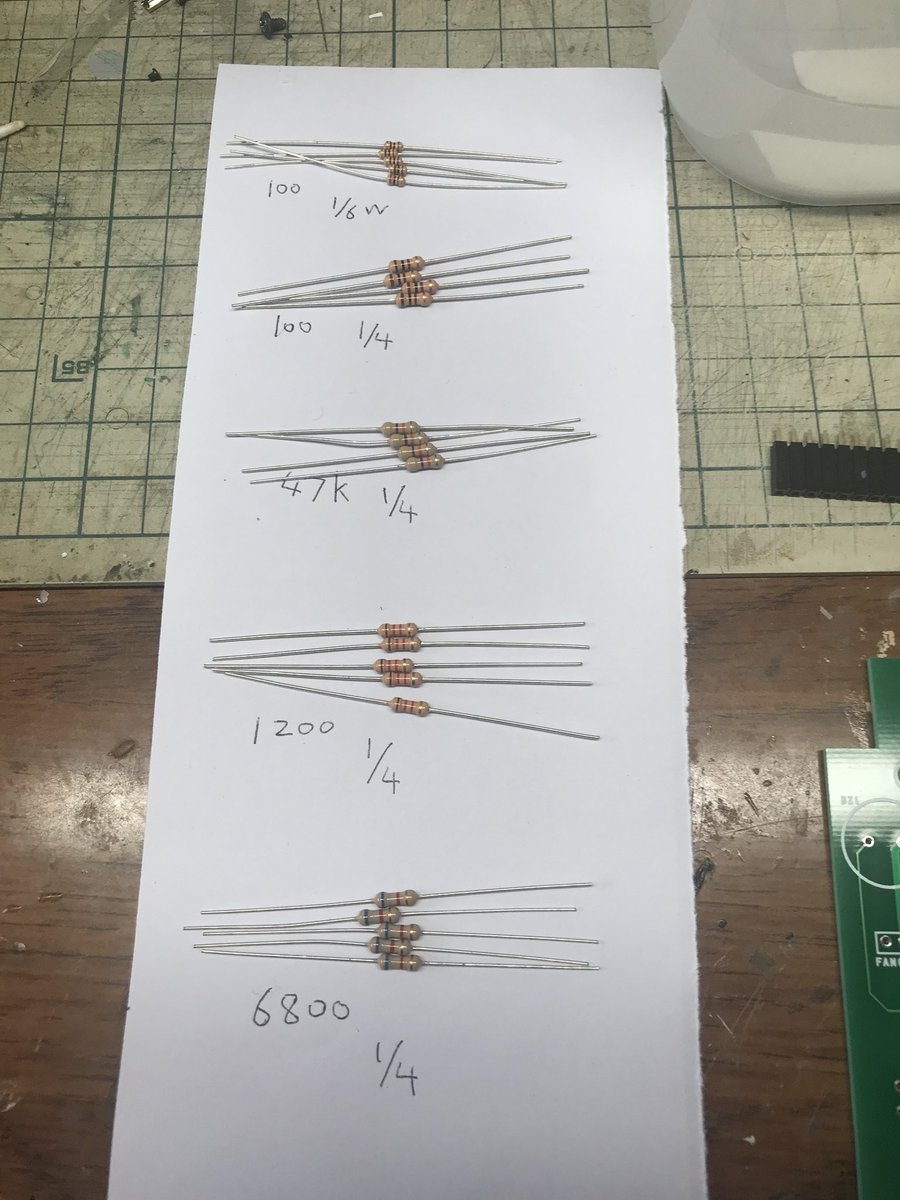

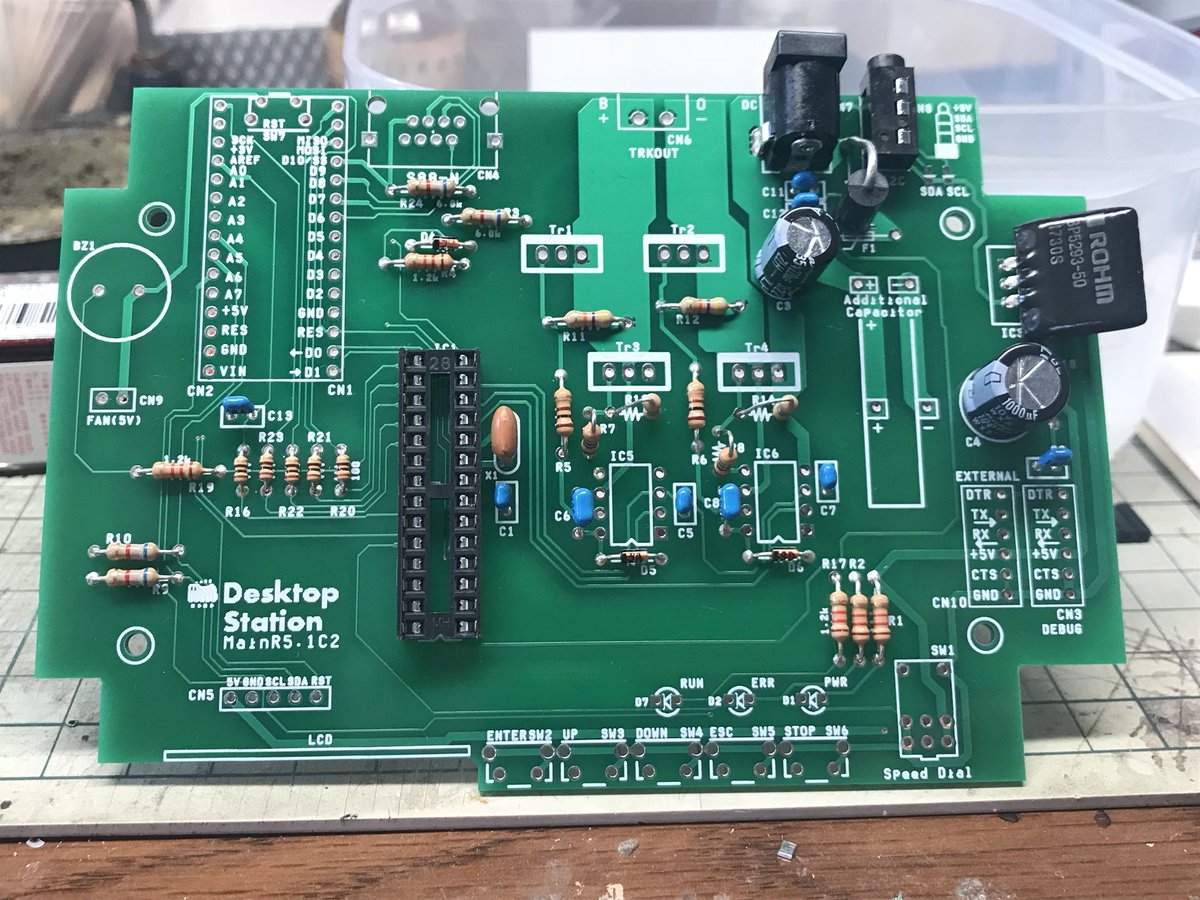

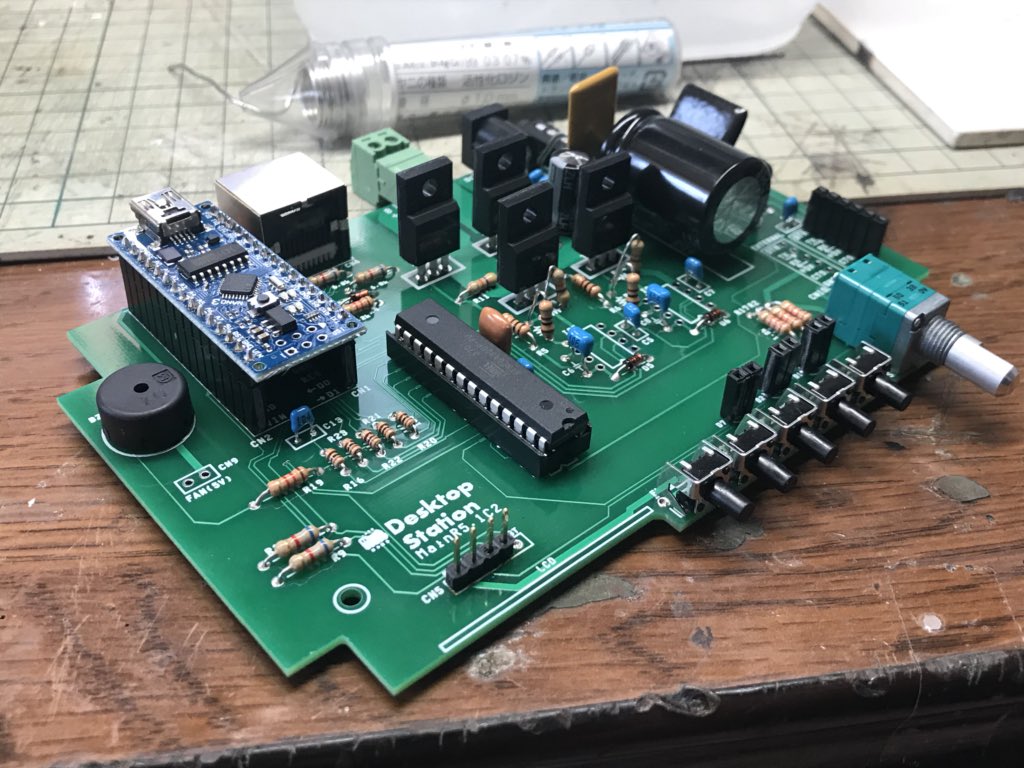

続いて表側の抵抗。カラーコードなんて覚えていないので、紙の上に並べて数を書きましたw 4箇所は縦付けにすると収まりが良いようです。(HPの見本を参考にしました) #DSmain pic.twitter.com/MwOgNxJNNK

2018-05-21 19:25:10 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

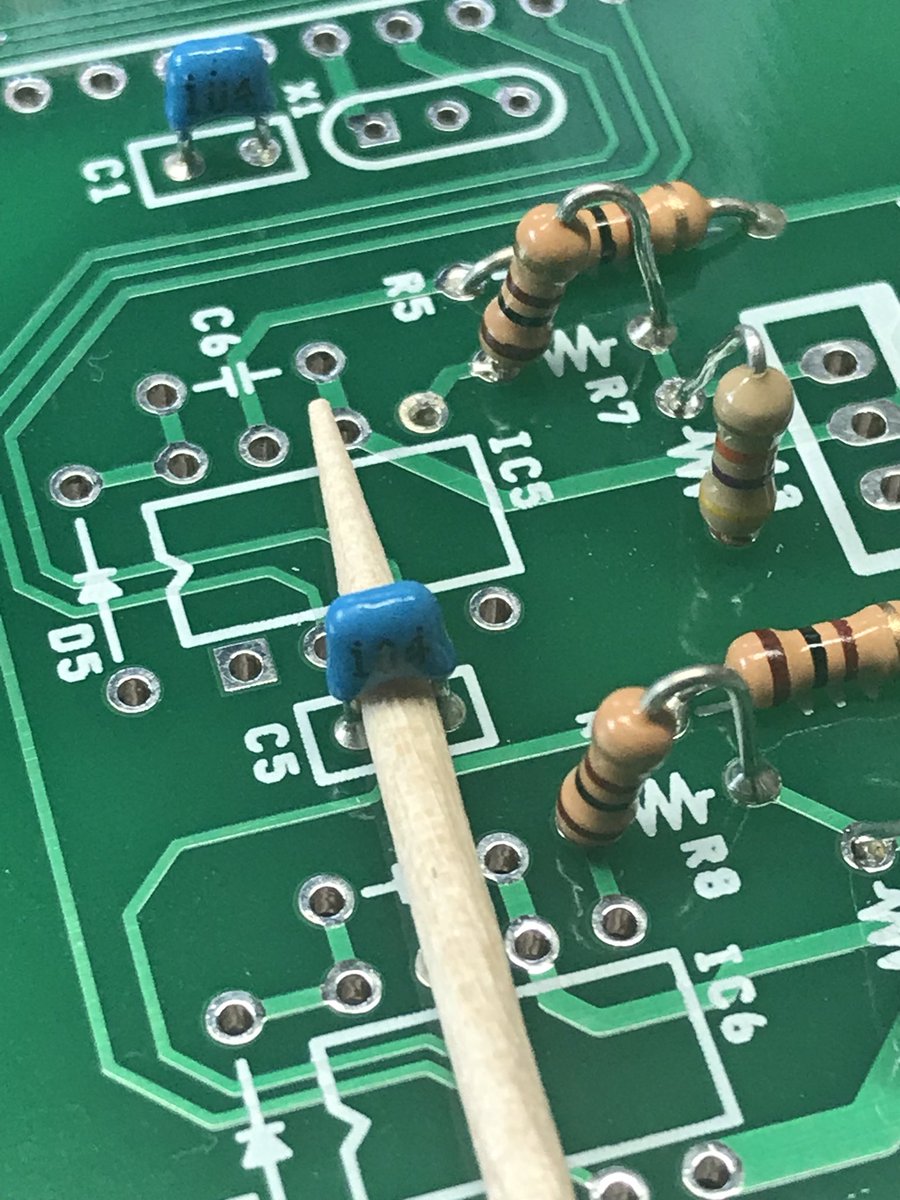

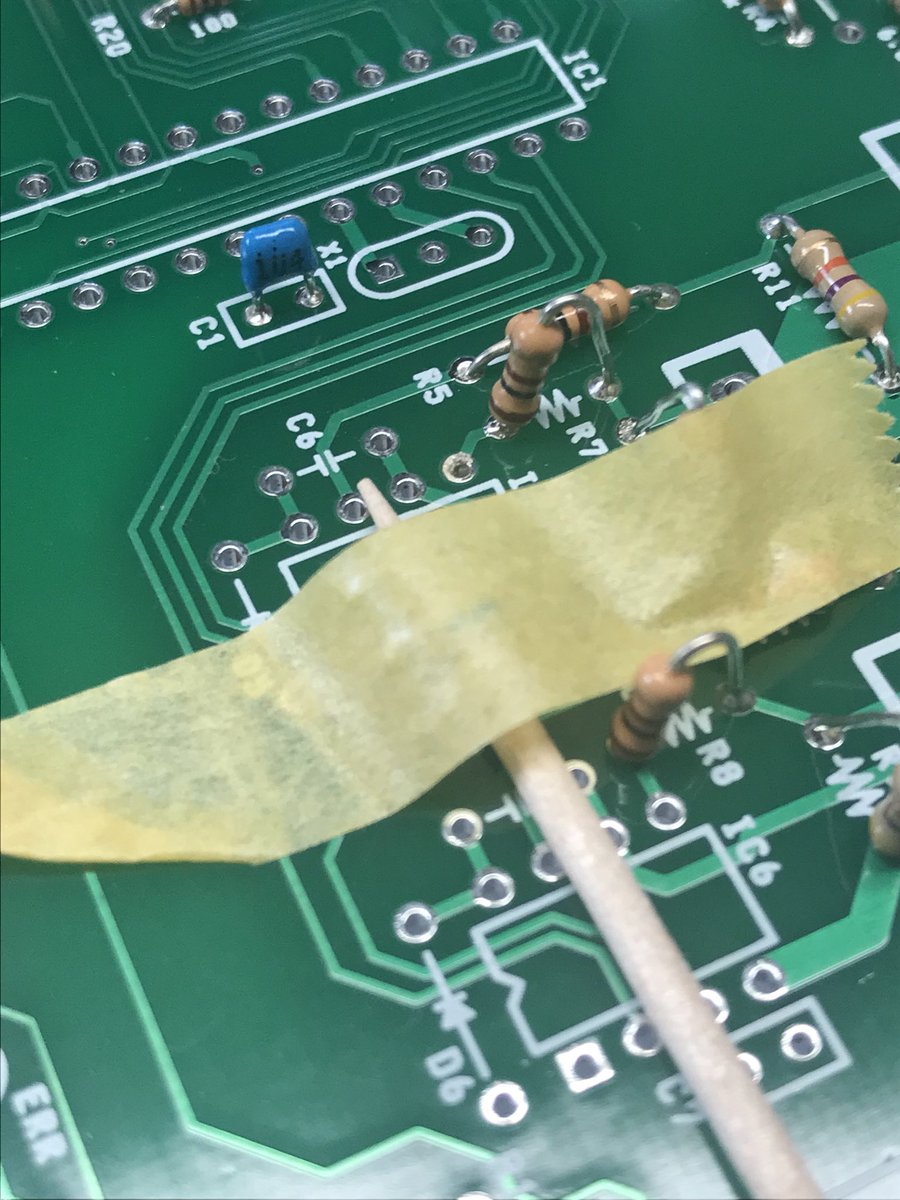

続けて青いコンデンサ。浮かせてつけたほうが良いっぽいので浮かせました。4枚目の部品は向きで悩みましたが、特に決まってはいないようです。 #DSmain pic.twitter.com/hDwpEPq6bL

2018-05-21 19:26:46 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

ダイオードやコネクタなど。D4、D5、D6はパーツ一覧とは違う部品で困惑しましたが、これも問題は無いようです。(リストは1N4148ですが、入っているのはSD103A) #DSmain pic.twitter.com/erwrg9QzRo

2018-05-21 19:29:57 拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

押しボタンスイッチも6箇所取り付け。なんだかスイッチが付くと一気にコントローラーっぽくなって来てテンションが上がります。 #DSmain pic.twitter.com/kBXh1KilWs

2018-05-21 19:31:09 拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

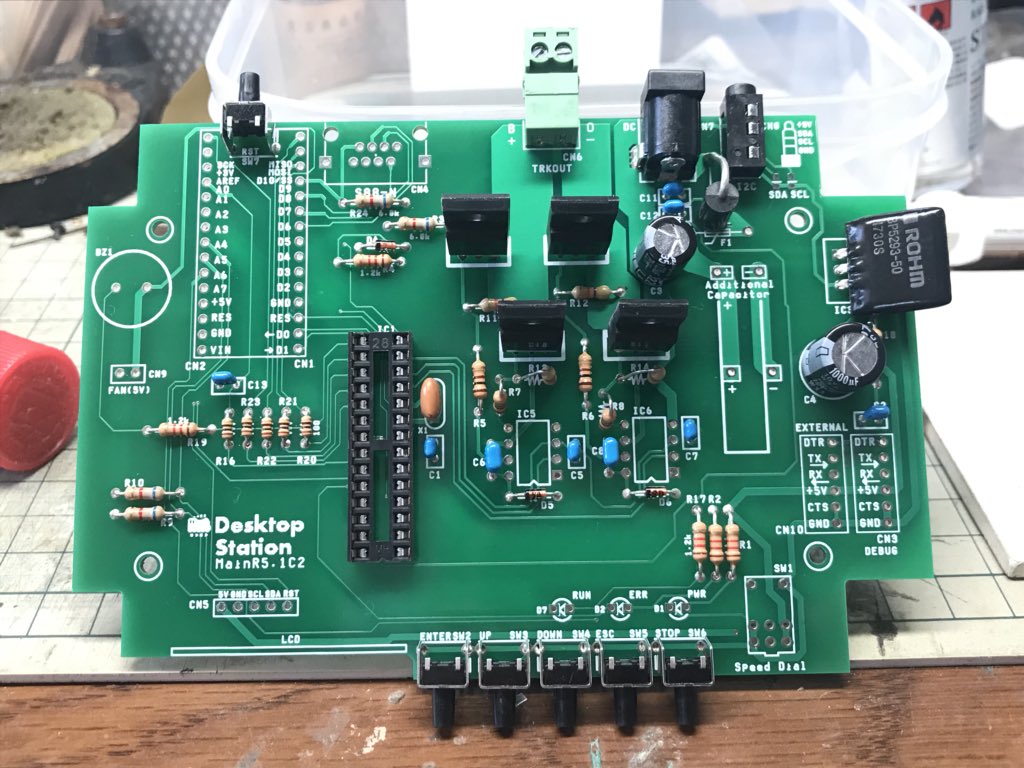

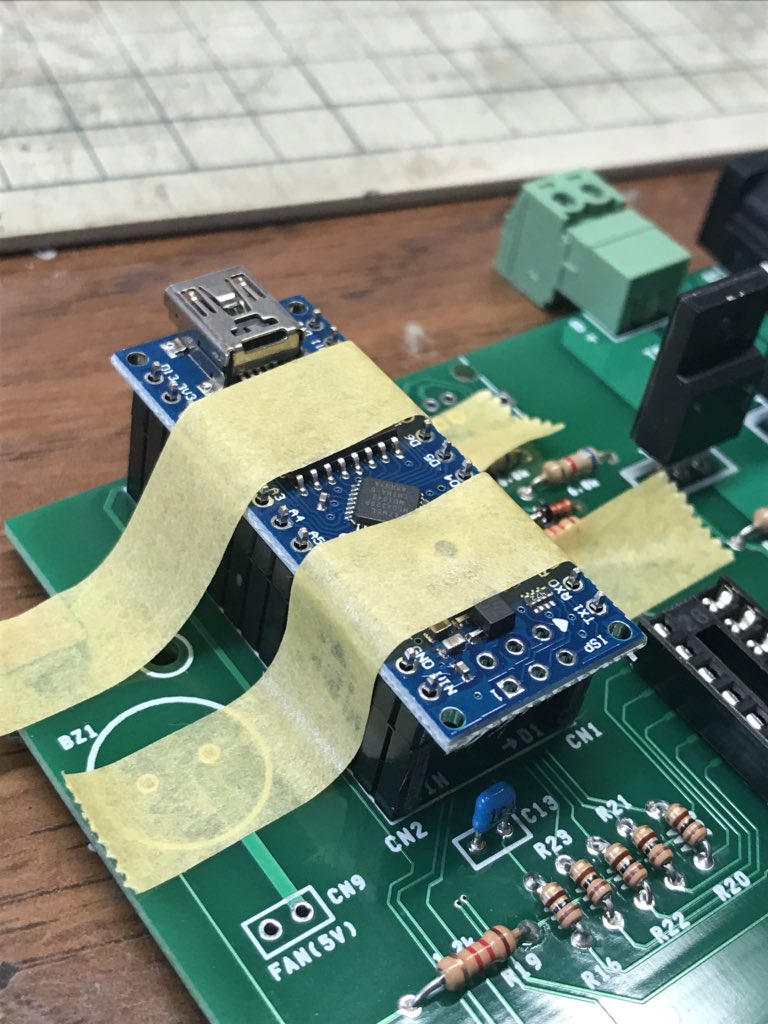

最後の大物。下駄を履かせるのでちょっと大変です。私は全て差し込んでマステで仮固定し一気にハンダしちゃいました。あとはボリュームや巨大な電解コンデンサなど。#DSmain pic.twitter.com/AxiQTF4M6B

2018-05-21 19:33:27 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

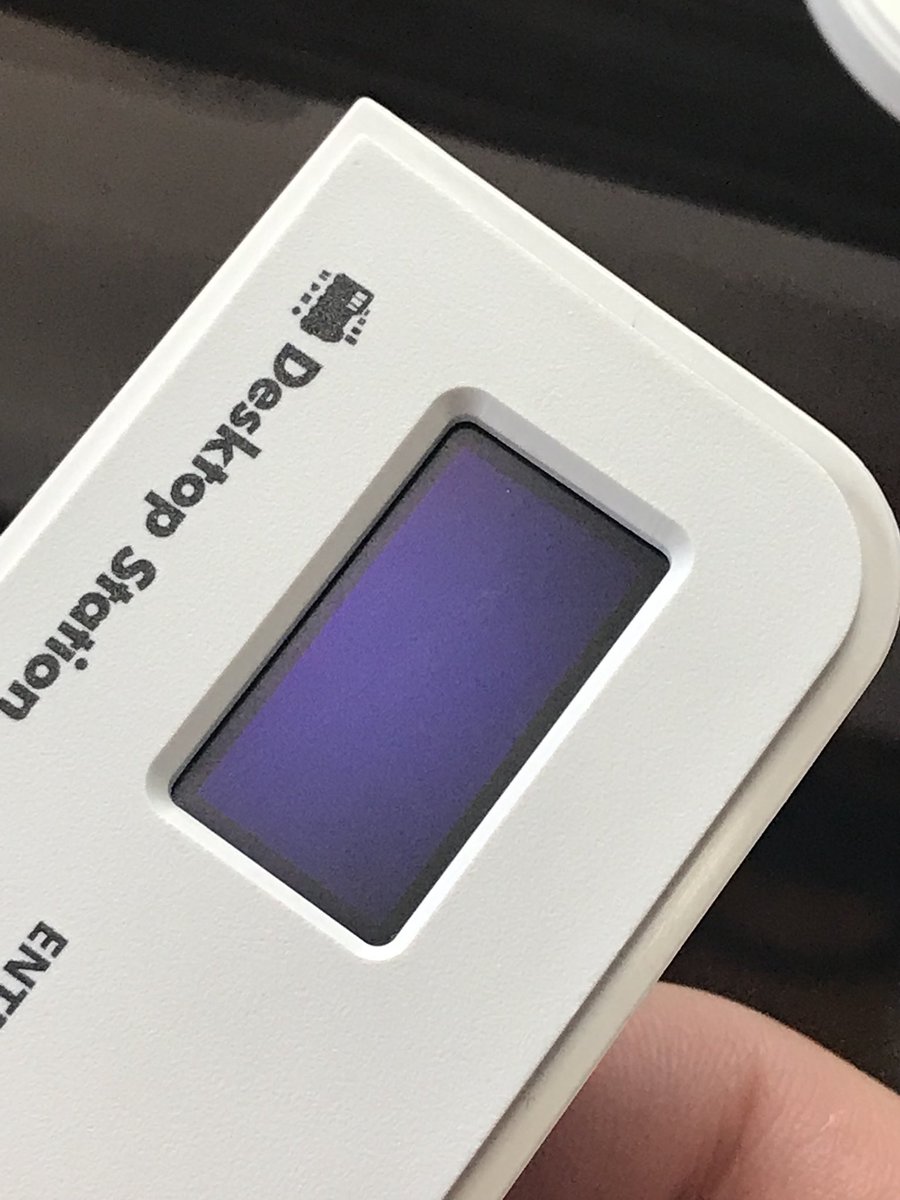

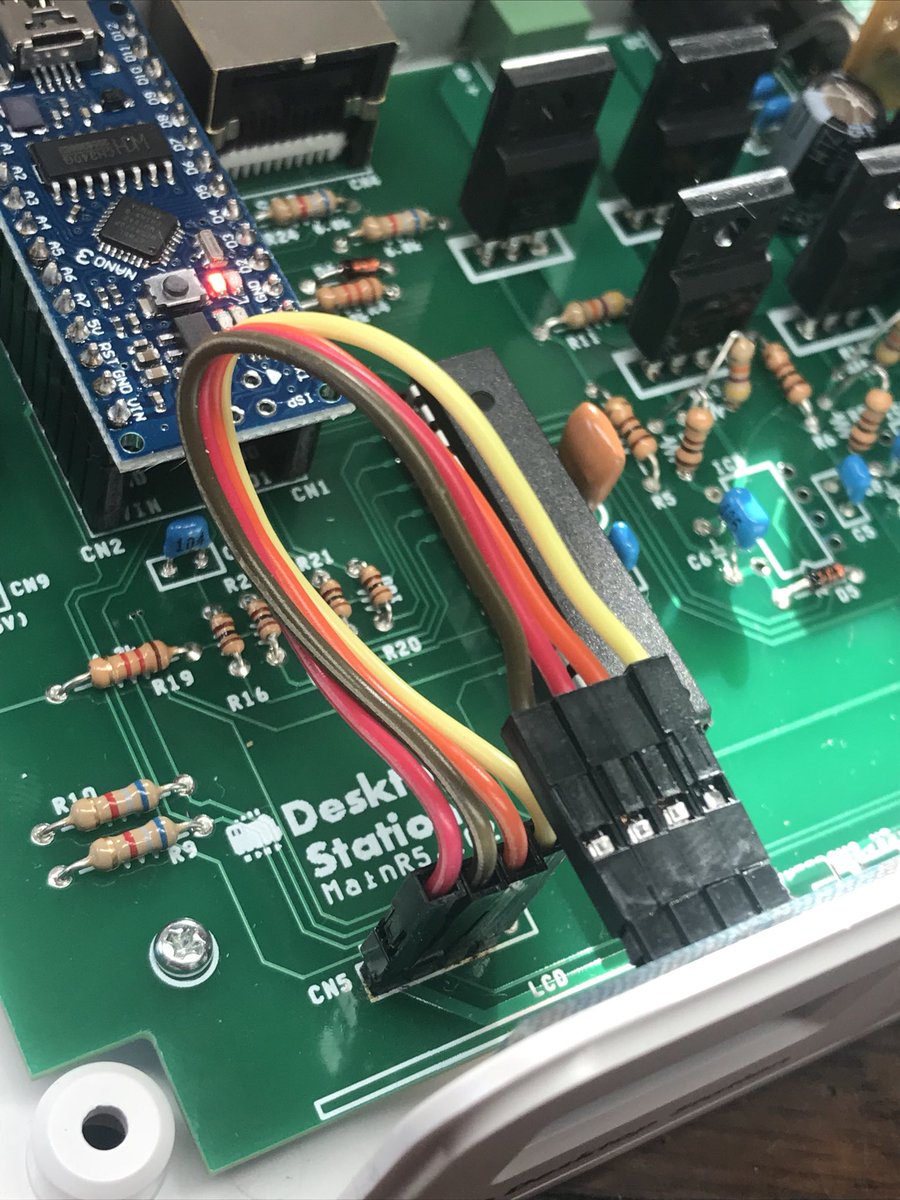

鬼門であるOLEDの取り付け。表示側に出っ張った足はニッパーで切り取り、カバーに固定。光に当てると微妙に黒い枠が見えるので、よく確認して固定しましょう。#DSmain pic.twitter.com/YAdZi2sK6m

2018-05-21 19:36:59 拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

生乾きの状態でコードを取り付けると、コードの癖で引っ張られて外れてしまう可能性が高いので、取り付け前に動作確認を行ったら、一旦外して接着剤でガッチリつけるのがオススメ。私はエポキシ系接着剤で固定しました。 #DSmain pic.twitter.com/Lc7b9oQLTX

2018-05-21 19:39:01 拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

表記をよく確認してジャンパを取り付け。私の買ったものに付属しているOLEDの場合は左の2本がクロスする形になりました。 #DSmain pic.twitter.com/mb6sYPMGTC

2018-05-21 19:43:35 拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

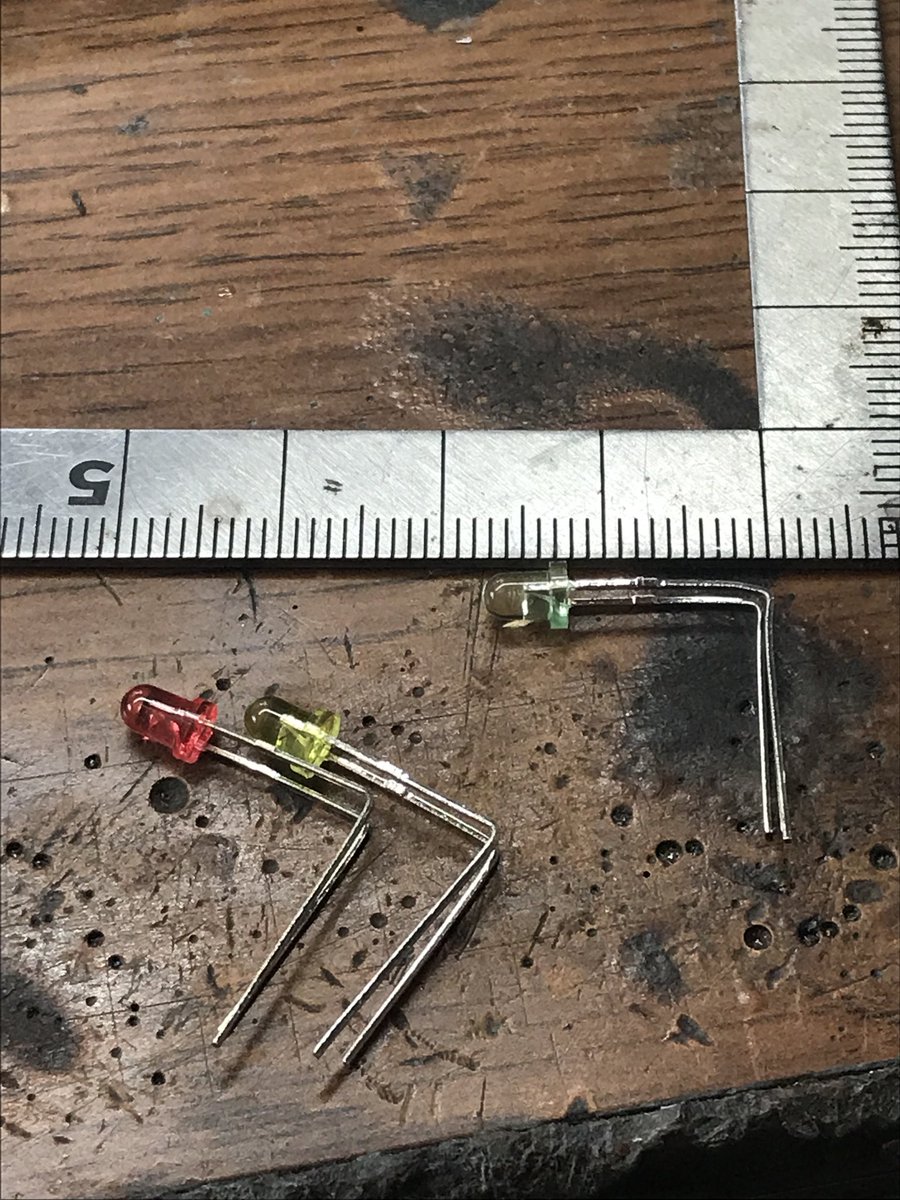

表示LEDは現物あわせ。だいたいこんな感じに曲げ、先端を少し詰めて基板のソケットに差し込みます。カバー取り付け前に少し外側へ倒しておくと、カバーをはめた時に良い具合にテンションがかかって固定されます。 #DSmain pic.twitter.com/lfo6hXlpjy

2018-05-21 19:48:06 拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

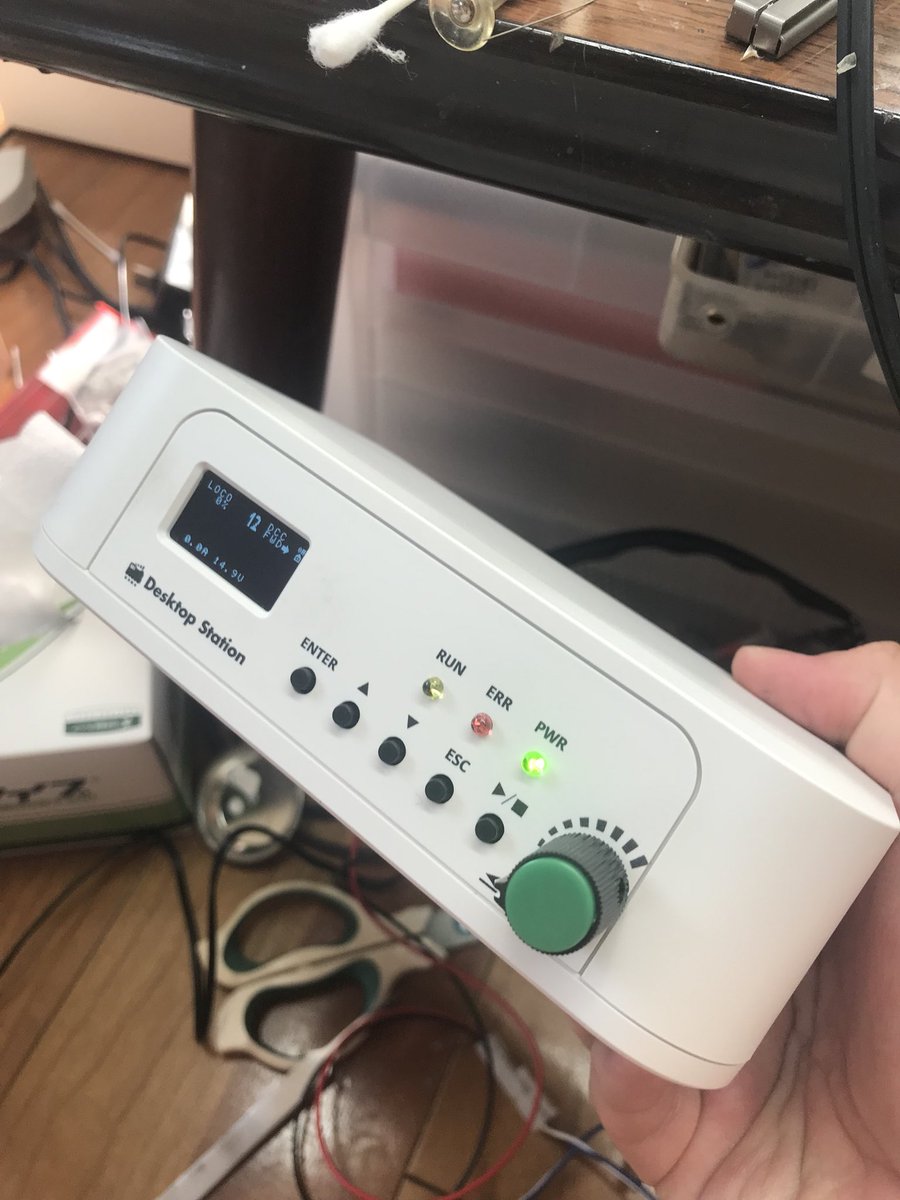

ここまで来ればもう完成したようなもの!あとは、底板に基板をビス留めし(写真忘れた)、側板を差し込み(写真忘れ)、ボリュームのツマミを取り付け(芋ネジ固定)、上からカバーをカポッとはめて下からビス留めしたら完成!#DSmain pic.twitter.com/1KNm3k3lW1

2018-05-21 19:49:09 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

慣れていれば2時間〜2時間半で出来ると思います。私は部品の向きを調べたり、ポテチ食べたり、配線を間違ったり、チューペット食べたり、OLEDの固定で難儀したりしつつ4時間50分で完成しました。 #DSmain pic.twitter.com/ooGOD48fNg

2018-05-21 19:57:04 拡大

拡大

kuma

@trta01

kuma

@trta01

早速ブログで紹介して頂きました! アドバイスを要約すると ・コンデンサは極力浮かさない方が良い(配線は短く!) ・1N4148→SD103Aにしたのは、ショットキーにして性能アップのため。 ・OLEDはホットボンドを推奨。 とのこと。これから組まれる方は参考に! #DSmain powerele.sblo.jp/article/183285…

2018-05-21 23:35:37 kuma

@trta01

kuma

@trta01

なんでも出来る!とはいえ、ボタン数が少ないので単体だとちと面倒です。でも一通りできるからすごい!とりあえずで運転操作。 「1番右のボタンで線路電源オン」 「エンターで(表示されている)ファンクションのオンオフ」 「ツマミを最下限(スナップ感がある)で前後進の切り替え」 #DSmain pic.twitter.com/kuxauWtCxR

2018-05-21 20:37:28 kuma

@trta01

kuma

@trta01

ファンクションの切り替えは「エンターを押ながら▲▼」 クモハ12の場合は「F01でパンタ上昇」「F06で室内灯オンオフ」です。走行速度は言わずもがな右側のボリュームで操作 #DSmain pic.twitter.com/16K8R7RSqU

2018-05-21 20:43:49 kuma

@trta01

kuma

@trta01

CV値の書き替え操作の一例。この動画では 「CV01読み出し」 「CV01を3→12へ書き替え」 「CV01読み出し」 「運転操作」 を行います。#DSmain pic.twitter.com/7rQ5TsbgUd

2018-05-21 20:50:21 kuma

@trta01

kuma

@trta01

ボタン数の差でD101/102より扱いづらい一面はあるものの、表示されている単語は分かりやすいので一長一短です。色々な人の話を聞く限り、信頼性はDSmainの方が上のようです。(私的にはまだ使い込んでいないし、電子音痴なのでノーコメント) #DSmain

2018-05-21 20:52:08