-

JRRTrollkin

JRRTrollkin

- 4273

- 12

- 1

- 0

Enlo Baggins

@JRRTrollkin

Enlo Baggins

@JRRTrollkin

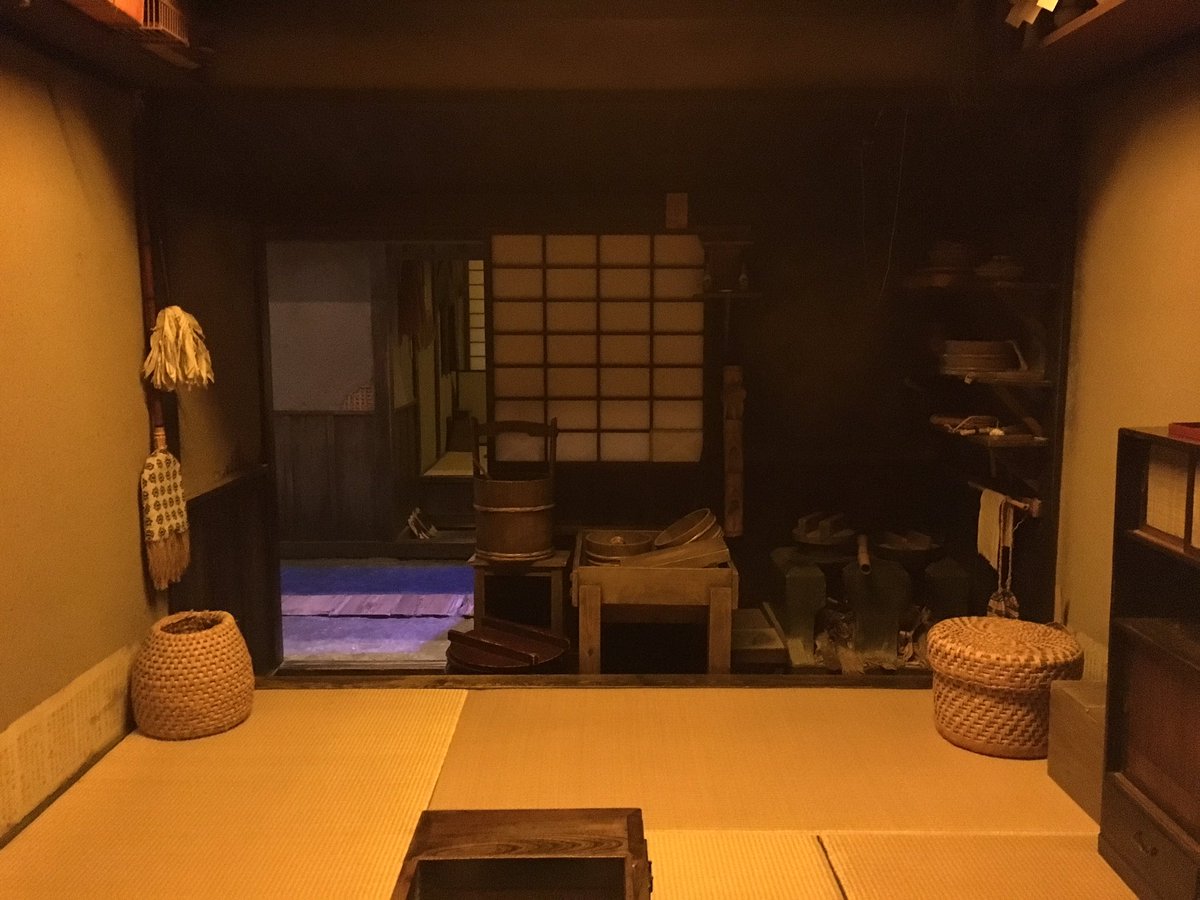

@dh_number90 @ant_onion @_Osahiro @mio_sng @lupus211 @dandonban @albusovis @ToruMiyano @dietmokuhyou @mapacom @balsamicoseZ @tsubataroh @safefield @ku_999 @sunday_take というか、竃をこんな置き方して火事にならないわけがなくて実際江戸は本当によく燃えたわけで…… pic.twitter.com/nBAgRnm9CZ

2018-11-30 00:30:51 拡大

拡大

Mr.DB

@dh_number90

Mr.DB

@dh_number90

@JRRTrollkin @ant_onion @_Osahiro @mio_sng @lupus211 @dandonban @albusovis @ToruMiyano @dietmokuhyou @mapacom @balsamicoseZ @tsubataroh @safefield @ku_999 @sunday_take これ多分間違ってます。長屋の竈を置く入った出入りの無い場所に造ってますもん。火の神は当時から、っつうか南北朝から祭らわれてたはずなので、出入りが逆で写真写り的に手前に竈があったんじゃないですかね?

2018-11-30 00:33:17 Mr.DB

@dh_number90

Mr.DB

@dh_number90

@JRRTrollkin @ant_onion @_Osahiro @mio_sng @lupus211 @dandonban @albusovis @ToruMiyano @dietmokuhyou @mapacom @balsamicoseZ @tsubataroh @safefield @ku_999 @sunday_take 火事と喧嘩は江戸の華。じゃないですが、たびたび作り直す長屋で相手方の入り戸と竈が並ぶ作りはどうにも不条理

2018-11-30 00:34:48 Enlo Baggins

@JRRTrollkin

Enlo Baggins

@JRRTrollkin

@dh_number90 @ant_onion @_Osahiro @mio_sng @lupus211 @dandonban @albusovis @ToruMiyano @dietmokuhyou @mapacom @balsamicoseZ @tsubataroh @safefield @ku_999 @sunday_take 一応、取り外し持ち運び可能なかまどが普及していたみたいですが……。今度深川に行ったときに聞いてみます

2018-11-30 01:08:33 Enlo Baggins

@JRRTrollkin

Enlo Baggins

@JRRTrollkin

@dh_number90 @ant_onion @_Osahiro @mio_sng @lupus211 @dandonban @albusovis @ToruMiyano @dietmokuhyou @mapacom @balsamicoseZ @tsubataroh @safefield @ku_999 @sunday_take 一応話を聞いて参ったのでご報告申し上げます。まず件のかまどの位置ですが、スタッフの方によると資料に基づいて配置したとのことです。ただ土間は実物に比べて狭くなっており、実際には床に腰掛けて炊事作業をしていたとのこと。 pic.twitter.com/vJjYnEGKJs

2018-12-01 15:19:27 拡大

拡大

Enlo Baggins

@JRRTrollkin

Enlo Baggins

@JRRTrollkin

@dh_number90 @ant_onion @_Osahiro @mio_sng @lupus211 @dandonban @albusovis @ToruMiyano @dietmokuhyou @mapacom @balsamicoseZ @tsubataroh @safefield @ku_999 @sunday_take 煙は、このタイプの長屋だと写真右上、引き戸の上に作られた隙間から逃がしたそうです。

2018-12-01 15:22:49 Enlo Baggins

@JRRTrollkin

Enlo Baggins

@JRRTrollkin

@dh_number90 @ant_onion @_Osahiro @mio_sng @lupus211 @dandonban @albusovis @ToruMiyano @dietmokuhyou @mapacom @balsamicoseZ @tsubataroh @safefield @ku_999 @sunday_take 他にも天井に煙を逃がすための窓を用意したタイプも存在したそうで、写真上部の紐はその開閉のためのものだとのこと。 pic.twitter.com/za7WOtuJ0B

2018-12-01 15:25:28 拡大

拡大

Enlo Baggins

@JRRTrollkin

Enlo Baggins

@JRRTrollkin

@dh_number90 @ant_onion @_Osahiro @mio_sng @lupus211 @dandonban @albusovis @ToruMiyano @dietmokuhyou @mapacom @balsamicoseZ @tsubataroh @safefield @ku_999 @sunday_take このようにスライドする仕組みになってます pic.twitter.com/wGS5IYzAvB

2018-12-01 15:27:49 拡大

拡大

Enlo Baggins

@JRRTrollkin

Enlo Baggins

@JRRTrollkin

@dh_number90 @ant_onion @_Osahiro @mio_sng @lupus211 @dandonban @albusovis @ToruMiyano @dietmokuhyou @mapacom @balsamicoseZ @tsubataroh @safefield @ku_999 @sunday_take 長屋は他にも生活水準に差をつけながら何部屋か再現されていましたが、奥まったところにかまどを配置している点では共通しておりました。 pic.twitter.com/E1g6CQ1RAx

2018-12-01 15:33:34 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

Enlo Baggins

@JRRTrollkin

Enlo Baggins

@JRRTrollkin

@dh_number90 @ant_onion @_Osahiro @mio_sng @lupus211 @dandonban @albusovis @ToruMiyano @dietmokuhyou @mapacom @balsamicoseZ @tsubataroh @safefield @ku_999 @sunday_take 次にかまど(へっつい)ですが、写真からもわかる通り、土台は木製で、火が燃える部分瓦と漆喰で出来ていました。かなり重いですが、一応持ち運びが可能です。 pic.twitter.com/4N7LvyGouI

2018-12-01 15:40:28 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

Enlo Baggins

@JRRTrollkin

Enlo Baggins

@JRRTrollkin

@dh_number90 @ant_onion @_Osahiro @mio_sng @lupus211 @dandonban @albusovis @ToruMiyano @dietmokuhyou @mapacom @balsamicoseZ @tsubataroh @safefield @ku_999 @sunday_take 店子はこれを借りたり購入したりして部屋に持ち込んだわけですが、出て行く店子から大家が買い取って、新しい店子に貸し出すケースもあったとのことでした。

2018-12-01 15:46:51 Enlo Baggins

@JRRTrollkin

Enlo Baggins

@JRRTrollkin

@dh_number90 @ant_onion @_Osahiro @mio_sng @lupus211 @dandonban @albusovis @ToruMiyano @dietmokuhyou @mapacom @balsamicoseZ @tsubataroh @safefield @ku_999 @sunday_take で、長屋以外ですが、こちらが船宿の台所に置かれたへっつい。銅でできており、内側が空洞になっております。使用時は内側を水で満たし、給湯の用を足したり、鍋釜の保温に利用したそうです。 pic.twitter.com/7IB5warmR8

2018-12-01 15:57:28 拡大

拡大

Enlo Baggins

@JRRTrollkin

Enlo Baggins

@JRRTrollkin

@dh_number90 @ant_onion @_Osahiro @mio_sng @lupus211 @dandonban @albusovis @ToruMiyano @dietmokuhyou @mapacom @balsamicoseZ @tsubataroh @safefield @ku_999 @sunday_take あと燃料は薪を用いたそうで、これは長屋のへっついでも同様だったそうです。

2018-12-01 15:59:11 Enlo Baggins

@JRRTrollkin

Enlo Baggins

@JRRTrollkin

@dh_number90 @ant_onion @_Osahiro @mio_sng @lupus211 @dandonban @albusovis @ToruMiyano @dietmokuhyou @mapacom @balsamicoseZ @tsubataroh @safefield @ku_999 @sunday_take それと竃の形状ですが、写真のような前の開いた形が関東では一般的だったとの説明を受けました。すでに話題も移っているところに不粋でアレですが、カマ神・カマ男の類を祀る習慣が宮城・岩手にあった事と合わせて「東日本では竃は廃れた」という定式化にはやはり無理がないかと申し上げる次第です。

2018-12-01 16:16:00