「戦いはおカネがかかります」――矢24本の価格は日給5日分…矢はカネがかかる。安いアイルランド兵をだせ。

-

Count_Down_000

Count_Down_000

- 119155

- 1261

- 299

- 385

偏見で語る兵器bot

@heikihenken

偏見で語る兵器bot

@heikihenken

純潔のマリアとかいうイギリス長弓兵の射撃姿勢が正しすぎるアニメ これには弓道警察もにっこり pic.twitter.com/rN0wBKla65

2018-07-13 21:51:53 ぴぐみょんスタジオ@アッ子P

@PigmyonStudio

ぴぐみょんスタジオ@アッ子P

@PigmyonStudio

純潔のマリア、この弓のカットとか有名だよね。ヒストリーチャンネルで中世の引き方を伝承してる人の実演見たことがあるんだけど、もうそのまんまだったんで驚いた記憶がある。 pic.twitter.com/sgqtNE207l

2018-07-15 22:06:18 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

Amicitia sal vitae.

@boots_fleck

Amicitia sal vitae.

@boots_fleck

@giantszero44229 弓はまず使用する身体の腱、柔軟性、筋力から鍛え上げて、次に実際の訓練をします。 一人の射手を作り上げるのに、かなりのコストと時間がかかり、故に鎌倉期では同じように手間のかかる乗馬も加えて、そのようなお金と時間を払える武士階級の象徴となりました。 エリートの武器です。

2019-12-28 15:45:43 ハルトマン大尉

@ww2doitugun

ハルトマン大尉

@ww2doitugun

日本と同じ弓大国イギリスではしばしば、矢の価値は人一人の命よりも重いと言われていた事があるとか... それだけ手間がかかる上に戦いでは山ほど使うので、弓兵を主とする国は大変なんだな...って twitter.com/kerpanen/statu…

2019-12-20 18:52:30 市村弘(梅本弘 または ローガン梅本)

@kerpanen

市村弘(梅本弘 または ローガン梅本)

@kerpanen

武士が一戦闘で使うといわれる矢100本(上士用)を作る手間「射学大成」より。荒矯め1日半、削り2日、洗浄2日半、木賊磨き1日、仕上げ矯め2日、目漆(節陰、7回塗り乾かす)15日、筈と筈巻き、漆塗2日、羽の鏝焼き2日、沓巻と根太巻2日、同漆塗1日半、矧3日、同漆1日半、鏃を入れる1日。計37日 pic.twitter.com/hnLgQrpVIs

2019-12-20 18:45:12 偏見で語る兵器bot

@heikihenken

偏見で語る兵器bot

@heikihenken

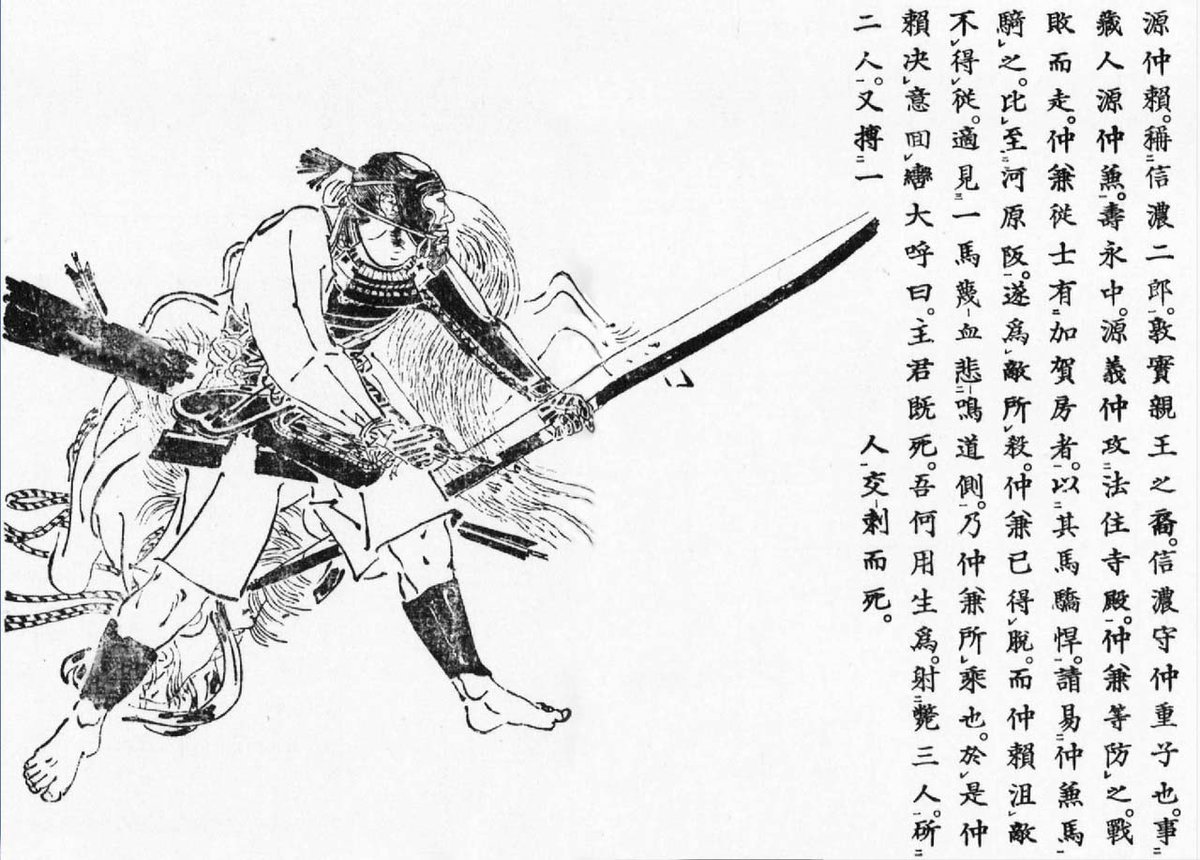

武士 なんか武士道の影響で刀ばっかり有名だけど武士の本来のメインウェポンは弓矢だからそこんとこ忘れないように。平家物語にもそう書かれている。重装甲まとった長弓兵が馬の機動力で動き回りながらしかも接近戦まで強いチート系オールラウンダー pic.twitter.com/NxM5TkJuJA

2016-07-15 06:27:55 拡大

拡大

市村弘(梅本弘 または ローガン梅本)

@kerpanen

市村弘(梅本弘 または ローガン梅本)

@kerpanen

盾突き戦。平安、鎌倉期によく行われた。双方、一町(108m)ほどの間を置いてずらりと盾を並べ、矢を射かけつつ距離を詰めて行く。優勢な方は前進をつづけ、劣勢になると盾を背負い後退を始める。盾は非武装の雑人が背負って進退する。双方「ここぞ!」となると、盾の列を開き、騎馬武者がどっと繰り出す pic.twitter.com/045KVguKJF

2019-12-10 15:06:17 拡大

拡大

市村弘(梅本弘 または ローガン梅本)

@kerpanen

市村弘(梅本弘 または ローガン梅本)

@kerpanen

1356年当時のロングボウの矢は、今の日本の価格に換算すると一本2,210円。現在、弓道用に売られている矢よりもちょっとだけ安いレベル。 現在、弓道を嗜んでいらっしゃるみなさん。もし戦争になったら、今、みなさんが使っている矢を一人最低100本ずつ用意しなきゃならない。たまらんですねえ。

2019-12-20 19:11:42 御倉 七尾(みくら ななお)@C103 日曜日 東地区 “V” ブロック 32a

@Nanao_Mikura

御倉 七尾(みくら ななお)@C103 日曜日 東地区 “V” ブロック 32a

@Nanao_Mikura

@1970Chione 矢が24本で5万ちょい⁉︎ 安い(((;゚д゚;))) (元弓道部)

2019-12-22 14:03:38 市村弘(梅本弘 または ローガン梅本)

@kerpanen

市村弘(梅本弘 または ローガン梅本)

@kerpanen

映画などでは矢をむやみやたらと使いますが、作るとなるとたいへんな手間がかかる。 これを当時の価格にすると、日本の場合はわからないけど、英国ロングボウの矢24本の価格は、1356年当時の平均日給5日分だったそうです。 今の日本の平均日給は10,607円、矢24本は53,035円!! 戦争はお金かかります

2019-12-20 19:00:11 ちおね@長崎 2nd

@1970Chione

ちおね@長崎 2nd

@1970Chione

イングランド王も言っていた。 >RT WAR BOWSによれば、1356年の矢24本の価格は日給5日分、今の日本だとしたら53,035円です。中世の日本でも、いくら職人の手間が安かったと言っても箙一腰24本の矢はかなりの価格だったと思います pic.twitter.com/rcYAbET2h3

2019-12-20 21:27:43 拡大

拡大

ハルトマン大尉

@ww2doitugun

ハルトマン大尉

@ww2doitugun

@kerpanen 当時の大体の値段が分かっているのは良いですね! 弓を使う国ならどこの国でも合戦が終わると矢を拾うみたいなことしてますけど、単に節約というわけじゃなく新たに買い入れると出費が手間が凄まじく大きいからって事ですもんね・・・

2019-12-20 19:21:22 市村弘(梅本弘 または ローガン梅本)

@kerpanen

市村弘(梅本弘 または ローガン梅本)

@kerpanen

@ww2doitugun そうなんですよ。WAR BOWSによれば、1356年の矢24本の価格は日給5日分、今の日本だとしたら53,035円です。中世の日本でも、いくら職人の手間が安かったと言っても箙一腰24本の矢はかなりの価格だったと思います。合戦が終わると矢拾いの連中がぞろぞろ出てくるのも納得ですね。

2019-12-20 19:04:44 市村弘(梅本弘 または ローガン梅本)

@kerpanen

市村弘(梅本弘 または ローガン梅本)

@kerpanen

平均的な射手による弓の有効射程は50-60m。だが弓足軽は恐怖心から敵が見えた途端、とんでもない遠矢を放ち、高価な矢を無駄にする。そこで弓足軽には、まず矢が数本しか入らない靭(うつぼ)を持たせておき、矢頃になったら組頭の判断で矢箱を背負った足軽が其々に必要数だけ配り浪費を防いでいたらしい twitter.com/kerpanen/statu… pic.twitter.com/DECPNfEKj8

2019-12-29 06:36:50 拡大

拡大

兎禅國

@jyoratu1116

兎禅國

@jyoratu1116

@1970Chione 鉄製の矢尻が高価なんやろうなぁ。中世の鉄生産は、50キロの鉄作るのに200キロの鉄鉱石と25立方メートルの薪が必要だっていうし。

2019-12-21 12:20:47 三本の矢

@Mk_GTi

三本の矢

@Mk_GTi

@1970Chione @TFR_BIGMOSA 日本でも何かの褒美で鏃幾つみたいな記録が残っているらしく、それなり貴重な物だったそうです。

2019-12-22 08:51:26 九頭龍@6yと4y兄弟育児中

@kutouryuu479

九頭龍@6yと4y兄弟育児中

@kutouryuu479

@kerpanen 諸葛亮孔明の『船上の藁人形に敵が誤射しちゃった10万本の矢流用しちゃおう大作戦』がどれだけ凄いかわかりますね。

2019-12-21 15:38:43 坂之上田村フレンズ

@pokitasu

坂之上田村フレンズ

@pokitasu

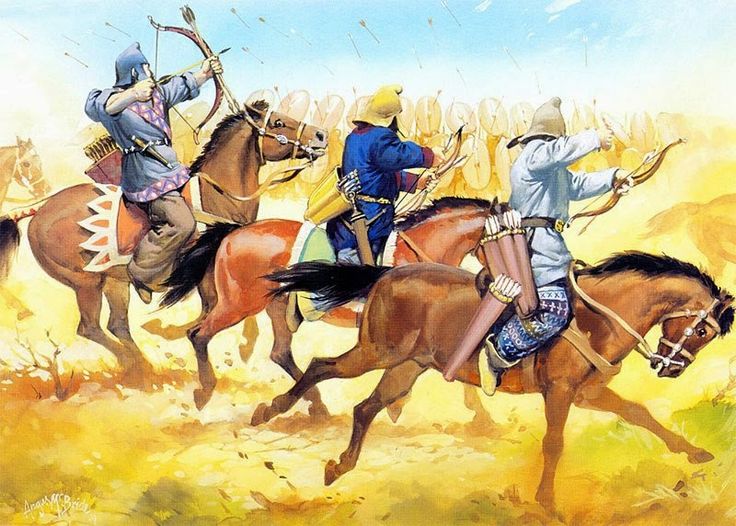

「矢24本の価格は日給5日分、今の日本だとおよそ53,035円ほど」と聞いて、大量の弓矢を用意してローマ軍団の重装歩兵を弓騎兵で延々撃ちつづけて撃破したパルティア王国の名将スレナスの凄さが解った気がした。合戦は腕力だけでなく経済力も大事なのだ pic.twitter.com/MPl0VaY3PN

2019-12-30 16:54:22 拡大

拡大