-

Sunset_Yuhi

Sunset_Yuhi

- 4267

- 1

- 0

- 0

サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

AnacondaにデフォルトでLapackが入ってた! キャー素敵、抱いて! OpenBLASは無いっぽいけど、いいってことよ! あとは疎行列の高速処理方法を知りたいかな? pic.twitter.com/BikmJTSe2h

2016-05-19 01:42:39 拡大

拡大

サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

PythonにはNumbaとかいう高速化ライブラリがあるようだけど、やはりNumpyのデータ構造を使うようで、数値計算はほぼNumpyベースで出来ていることが分かる。

2016-05-24 18:49:08 サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

「行列Aの固有値と固有ベクトルを求めよ」って問題、要するに「固有方程式Ax=λxを解け」と同義な訳か。行列と方程式を別々に考えてた。言葉の表現につまずいてた。実際の計算は、数値計算ライブラリに任せちゃったりするしな。でもCommons Mathで解けると分かったのが収穫。

2016-05-28 21:39:15 サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

Python使ったデータの可視化、わざわざBokehとか使わんでも、Matplotlibで十分綺麗な気がするぞ。Scipyとかと合わせて、ブログじゃなくて書籍風の解説を、どっかで読めるといいんだけど。またはさっさと、自分でプログラム組めばいいんだけど。

2016-05-29 01:27:28 サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

scipyは結構高度なことができるっぽいので、mathとnumpyとmatplotlibに触れてから学ぶ方が良さそう。計算の高速化とかも知りたいけど、前提知識が無いので困る。numbaって何するライブラリなんだろ。計算を最適化するのか、線形計算する関数もあるのか……

2016-05-29 17:02:23 サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

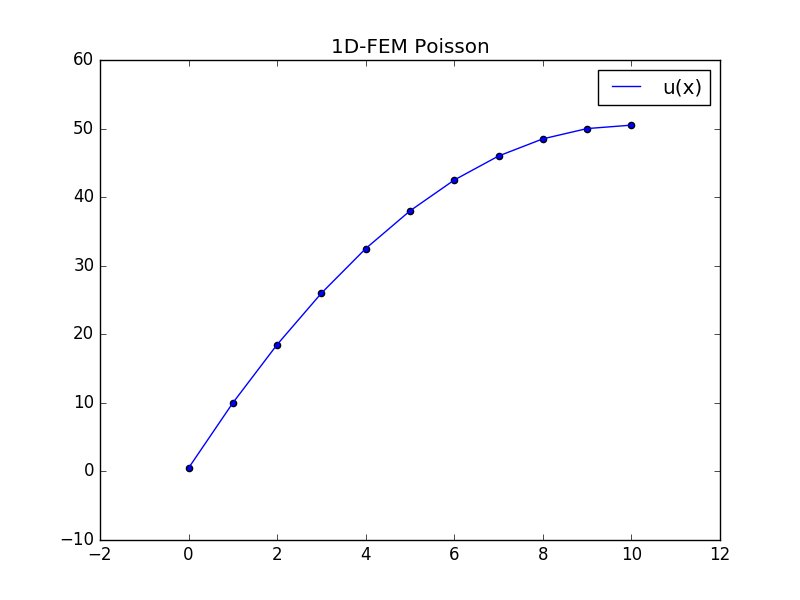

ひとまず、Processingで作った1次元ポアソン方程式の有限要素法プログラムを、Pythonで書き換えよう。書き換えただけじゃ研究室で発表も出来んけど。あとProcessingで、2次元ヘルムホルツ方程式の有限要素法プログラムを作りたい。定式化をまとめねば。

2016-06-02 03:22:02 サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

sympyとかいうのが、微分積分とかの関数の計算をしてくれるらしい。あと無限大も表現できるらしい。でもScipyとかとの併用はちょっと怖いかな。

2016-06-02 16:28:46 サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

Pythonで1次元の有限要素法できた。Processingよりも行数的には短く書けた。Pythonやべえぞ。 pic.twitter.com/ROfXElo1iW

2016-06-09 15:56:21 拡大

拡大

サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

でも興味あるものって言われると、映画と数値解析なんだよな それぞれ組み合わせた仕事なんかあるんだろうか でもそれを仕事にすると辛そうだし、興味を仕事にするのが良いとは言い切れないってことか 現に研究も辛い訳だし、趣味だから続いてる可能性は高い 映画と数値解析を仕事にするのは危険

2016-06-15 00:26:36 サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

プログラムを一から組んで有限要素法やってる奴なんて聞いたこと無いもんな 解析メインの会社でも商用ソフト使ってたりするし 絶対これは自分の強みだし、活かせるもんなら活かしたい気はする 業務自体は別に解析じゃなくていいんだけど ただまあ、世間的にはやっぱ俺プログラマなんだろうなあ

2016-06-16 03:37:56 サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

今行きたい数社が落ちたらもう研究員も考えようかな あと1年くらいしたら本書けるんじゃないかと思う、いや自惚れすぎか 力学方面に疎いのでそこは勉強しなきゃだけど、でも電磁気の有限要素法できれば、あとはプログラムが少し煩雑になるだけのはずだし 力学で固有値はどう求めてるか知らんけど

2016-06-16 03:49:06 サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

無償ソフトで技術計算【入門編】(4):固有値問題を用いた応力計算(2/2) monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/14… @monoist_today 材料力学の固有値問題って、応力テンソルから主応力を求める場合とかを言うのね。固有値は主応力、固有ベクトルはその主軸か。

2016-06-16 04:37:08 サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

2次元ヘルムホルツ方程式の有限要素解析プログラムを組んだけど、まだ疑問点や中途半端な実装があって、間違ってる可能性も大。しかし、1次元ポアソン方程式で組んだのは4月30日だし、ちょっと時間かかりすぎか。卒業まで間に合うか分からん。とりあえずは就活だけど、時間は有効に使いたい。

2016-06-22 04:58:29 サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

PythonのNumpy配列がlinspaceとかreshape使える時点で、数値計算をProcessingでやるメリットがまるで無いように思える

2016-08-25 17:48:45 サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

Scipyの計算、なんで早いのかと思ったらマルチスレッド処理もしてた。流石っす。20000次元正方行列の行列式と逆行列が7分くらいで求まる。

2016-08-29 00:37:59 サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

一応はBlenderにconda環境を導入できたので、俺のBlenderは数式処理や特殊関数や固有方程式も扱えるし、画像処理やデータ処理や機械学習もできて、世界最強なはずや! MKLも利用できてるっぽいのはでかい。 #何に使うんだ pic.twitter.com/6hxdI65cd9

2016-09-15 15:06:04 拡大

拡大

サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

需要No. 1言語はどれ? 2016年度人気プログラミング言語を徹底比較 readwrite.jp/develop/33939/ @ReadWriteJapan 数値計算勢なので本当はCとかに強くないといけないのだが、今の興味は完全にPython。web開発はしないのでJSは蚊帳の外。

2016-09-23 20:16:05 サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

C言語で融通効かないと思う所は、scanf文で改行文字まで読み込む所。「Cによる数値計算法入門」という本では、scanf("%lf%c",&a,&zz);等として、zzで改行文字を吸収している。Pythonのimput文ではこれが無い。Blender関係には多分関係ない話だけど。

2016-09-26 03:02:18 サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

前に作った有限要素法プログラム、厳密解と比較してみたら、特殊な条件でしか解けない欠陥ば見つかった。やっぱちゃんと調べないとダメだな。

2016-09-27 18:13:58 サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

なんとなーく今まで、連立方程式Ax=bを解く時に、Aの逆行列をbに掛けてxを求めてた。でもnp.linalg.solve(A,b)を使ってみたら、行列サイズが1万以上でも20秒で解いてくる。2万以上でも3分くらいで解く。元の解法よりほぼ倍早い。 #Python #Anaconda pic.twitter.com/NpiGcI9Yuw

2016-09-28 05:33:21 拡大

拡大

サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

Matplotlibの1.5.1(左)と1.5.3(右)で、タイトルとかが太字になってることに気付いた。見やすくて良いっすね。 #Python #Anaconda pic.twitter.com/78R9Mwp7uM

2016-10-13 12:08:25 拡大

拡大

サンセット

@Sunset_Yuhi

サンセット

@Sunset_Yuhi

SciPyやMatplotlibがNumPyの上にあるのは知ってたけど、PandasはSciPyの上に構築されているものらしい。Pandasって結構色んなものに依存してるんだな……

2016-10-14 02:02:39