「巌流島で宮本武蔵は遅刻していなかった」は小倉碑文の誤読から生まれた

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

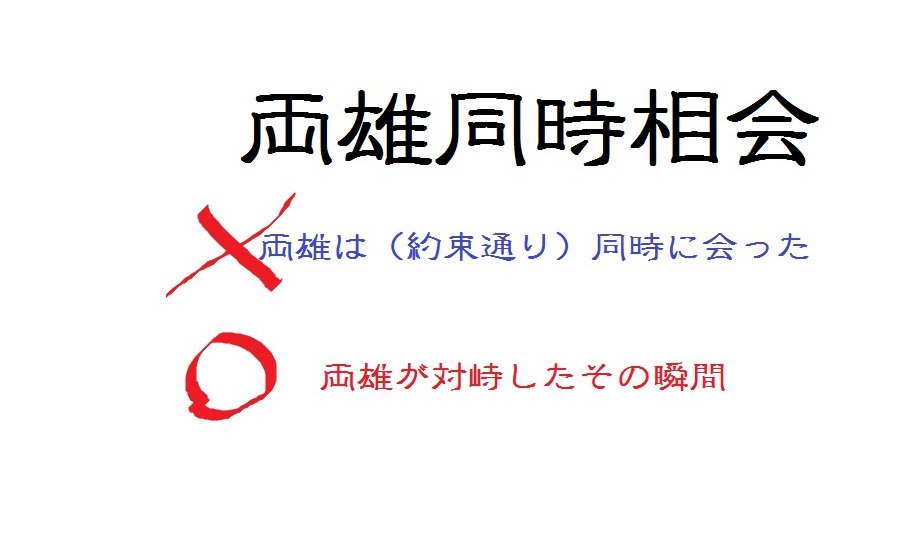

有名な先生が「武蔵は遅刻していなかった」と解説したそうですが、ちょっと待ってください。その漢文の読み方は実は・・・(^_^;) pic.twitter.com/wiBygj7voR

2016-01-02 00:08:02 拡大

拡大

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

最近、岩波新書やNHKのBS歴史館などで、 「巌流島で宮本武蔵は遅れてきた訳ではありません」 と論じられているのですが、がっかりすることに、その論拠は漢文の読み間違いでした…(・_・;) ググると、「武蔵は遅れて来てません!」って記事がたくさん見つかるんですけど

2015-02-10 17:00:28 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

江戸時代初期の碑文に「両雄同時相会」(りょうゆう、どうじにあいかいし)とあり、佐々木とされる人物と同時に会ったとあるので、遅刻なんてしてないと言うのですね。 でも、中国史をかじっていたら、こういう言葉が出てくるので分かるのですが、これって「両雄が対峙した瞬間」って意味なんですね

2015-02-10 17:01:47 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

【小倉碑文】 「両雄同時相会。岩流手三尺白刃来、不顧命尽術。武蔵以木刃之一撃殺之。電光猶遅」 両雄が対峙したその瞬間、岩流は三尺の白刃を手に進んで来て、生命を気にすることなく術(すべ)を尽くしたが、武蔵は木刃の一撃でもってこれを殺した。電光でさえもまだ遅いほどであった。

2015-02-10 17:02:27 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

※ 「同時」という時間表現をすることで、そのときに同じ時間のフレームの中にいたということを、今でいう写真のようにその様子を文字に納めることができます。 「今日、遅刻した?」「集合時間と同時やった」というような現代日本語では無かったりします。

2015-02-10 17:02:54だからといって、「遅刻していた」が正しかったとなる訳では無いです。

我乱堂

@SagamiNoriaki

我乱堂

@SagamiNoriaki

今思い出したけど、武蔵の初期伝記や、武蔵が巌流島であれこれかいた本、どっちかというと武蔵が先回りしてた方が多かった気がする。遅刻というのは二天記からのバリエーションじゃないかなあ…

2015-02-10 17:49:24この小倉碑文には、遅刻したとも、遅刻してないとも書いてないんですね。

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

@SagamiNoriaki お初にお目にかかります。リツイートも感謝申し上げます。拝見しますと、成立の早い諸書に巌流島で武蔵が先回りしたということが書かれているということなのですね。碑文は長文とはいえ字数に限りがあるので、到着の頃合いのことは省略か、書く気が無いのだと思いました

2015-02-10 19:51:09 我乱堂

@SagamiNoriaki

我乱堂

@SagamiNoriaki

小倉碑文の漢文については前から気になってる箇所があって、「想ふに夫れ、天資曠達にして細行に拘らざるは、蓋し斯れ其人か」とある箇所。恐らく武蔵を直接知る人間による、武蔵のキャラクターについてのほぼ唯一の言及なんだけど、これ漢文の慣用句にあるのではないかと、前から疑ってる。

2015-02-10 17:17:41 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

@SagamiNoriaki 不拘細行は、不修細行などと同じで、漢文の史書の伝記によく出てくる言葉です。「軽率…不拘細行」と来ると出来の悪い人間のことですが、褒める言葉に使われることも多いです。武人、文人、両方に使うようです。

2015-02-11 01:19:10 巫俊(ふしゅん)

@fushunia

巫俊(ふしゅん)

@fushunia

@SagamiNoriaki 調べると、宮本武蔵とほぼ同時代に生きた、明朝の有名な小説家(陽明学者)の馮夢竜について「少有才情、博学多識,曠達不拘名教細行」(幼くして才情があり、博学でもの知り、心が広く、世の中の決まりごとの細かいおこないを気にしなかった)という評価があるようです

2015-02-11 01:35:19追記

我乱堂

@SagamiNoriaki

我乱堂

@SagamiNoriaki

些か誤解を招くタイトルだけども、まあ合ってる。ただし遅刻したとかそういう話も書いてない。/「巌流島で宮本武蔵は遅刻していなかった」は小倉碑文の誤読から生まれた - Togetterまとめ togetter.com/li/920323 @togetter_jpさんから

2016-01-02 00:47:31 我乱堂

@SagamiNoriaki

我乱堂

@SagamiNoriaki

巌流島の決闘について言うのならば、最近の刃牙道で武蔵は小次郎を「普通」と言ってるけども、案外とこの評価は史実…というと語弊があるか。小倉碑文の内容にそっている。

2016-01-02 00:51:11 我乱堂

@SagamiNoriaki

我乱堂

@SagamiNoriaki

そもそも小次郎を天才剣士とする評価は後世の文書からの発展で、武蔵が小次郎に勝つために遅刻したとか、あるいは先回りして弟子を忍ばせていたとかは、確かに小次郎の実力を武蔵が恐れて策略を用いたかのような印象を抱かせる。

2016-01-02 00:53:16 我乱堂

@SagamiNoriaki

我乱堂

@SagamiNoriaki

続)しかし最初の資料である小倉碑文にあるのは「岩流云く、眞劔を以て雌雄を決すを請ふと。武蔵對へて云く、汝は白刃を揮ひて其の妙を尽くせ、吾は木戟を提げて此の秘を顕はさんと」原文は漢文だけど、誤読のしようもないと思われる。

2016-01-02 00:54:20 我乱堂

@SagamiNoriaki

我乱堂

@SagamiNoriaki

続)要するにこれは、真剣勝負を望む巌流に対して「お前相手なら木刀で十分だから」と武蔵が言って、その通りに勝った…という、武蔵が強い、そして相手の実力を見抜く力を持っていたということを示す…そのための話なわけだ。

2016-01-02 00:56:06 我乱堂

@SagamiNoriaki

我乱堂

@SagamiNoriaki

続)つまるところ、巌流(小次郎)は武蔵にとって格下の相手なわけで、その格下に対して策略を用いるはずもない。というか多分、当時の決闘は通常、そういう遅参戦術は行われなかったものと思われる。

2016-01-02 01:00:16 我乱堂

@SagamiNoriaki

我乱堂

@SagamiNoriaki

続)武蔵が試合の準備中の相手を叩くとかそういうエピソードは小次郎相手とは別にあるんだけど、その手の話はどうも後世に火の巻の心理戦などを誤読した上で作られたものらしい。

2016-01-02 01:01:47 我乱堂

@SagamiNoriaki

我乱堂

@SagamiNoriaki

続)播磨武蔵研究会さんが言うには、どうしてか熊本には武蔵が卑怯なことをして勝った系の話が多いらしい。その背景は不明だけど、戦国時代も遠い昔になった時代、武蔵流の系譜に連なる弟子たちは、それらを肯定的に受け入れるためにも火の巻を積極的に誤読したのではないかと思える(推論)

2016-01-02 01:06:04 我乱堂

@SagamiNoriaki

我乱堂

@SagamiNoriaki

続)ここらは私の推論なのだけど、武蔵流の者たちは、戦国の頃を不意打ち騙し討ちを当たり前のものだったと考えたのではあるまいか。

2016-01-02 01:08:08 我乱堂

@SagamiNoriaki

我乱堂

@SagamiNoriaki

続)しかし実際にそういうようなことが起きてたか…というと、どうもそれは違うのではないか。確かに敵討ちとして大勢で囲んだなどの話はあるけども、決闘は普通に一対一、それも命を奪うようなものに発展しないのが通常だったように思える。

2016-01-02 01:09:42 我乱堂

@SagamiNoriaki

我乱堂

@SagamiNoriaki

続)五輪書にも書いているが、「武士ばかりに限らず、出家にても女にても、百姓以下に至迄、義理をしり、恥をおもひ、死する所を思ひきる事は、其差別なきもの也」そんな時代を武蔵は生きている。

2016-01-02 01:12:32