近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

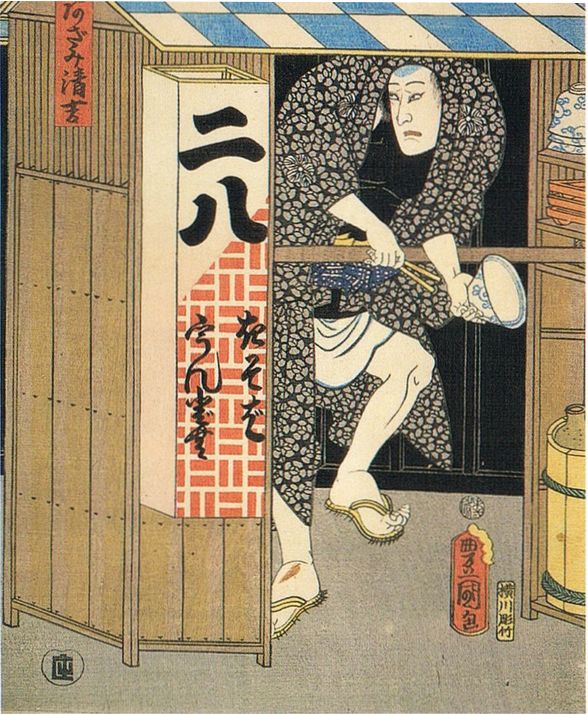

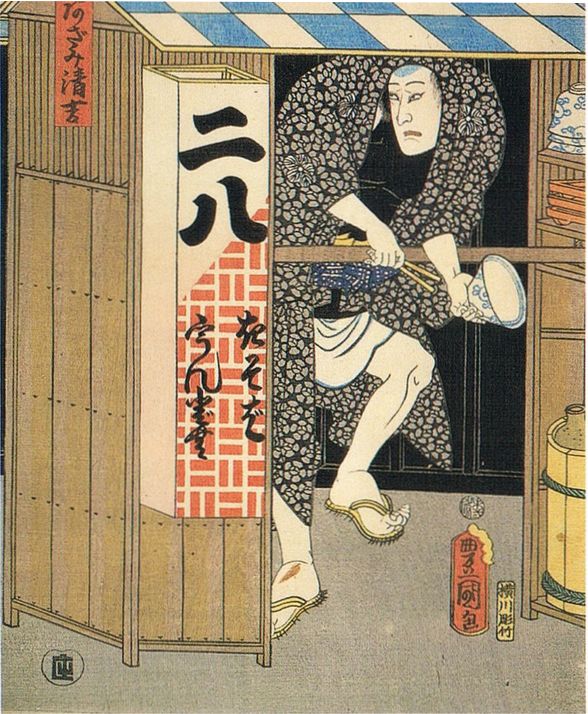

こちらは太田記念美術館所蔵の四代歌川国政「志ん板猫のそばや」から、明治時代初めのそば屋(ただし客も店員も猫)の様子です。 bit.ly/2IR7Zd5 猫が丼鉢に入ったそばを食べています。 pic.twitter.com/yEiU2J5a3O

2018-07-04 03:04:45 拡大

拡大

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

明和4年(1767年)生まれの馬琴が子供の頃は、蕎麦は皿に盛っていましたが、1825年ごろにはもりそばは小さな蒸籠(せいろ)、かけそばは丼鉢に盛るようになっていました。

2018-07-04 03:04:46 近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

19世紀初めの作品「神無月はつ雪のそうか」女性たちが屋台の蕎麦を食べています。手には丼鉢を持っています。 pic.twitter.com/R2oB5z690G

2018-07-04 03:04:46 拡大

拡大

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

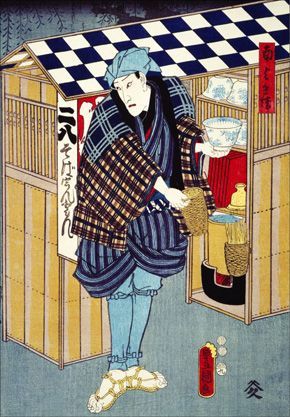

他にも蕎麦の丼鉢を描いた作品はいくつか存在しますが、絵を見る限りは、現在と同じような「どんぶり」を使用しているように見えます。 pic.twitter.com/10R2mA6hqZ

2018-07-04 03:04:47 拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

しかし、”今私たちが「どんぶり」という言葉で思いうかべるような器が、発掘調査でほとんどみつかっていない”と、元江戸遺跡研究会世話人代表の寺島孝一はいいます。

2018-07-04 03:04:48 近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

「アスファルトの下の江戸」の著者寺島孝一は、元江戸遺跡研究会世話人代表であり、考古学畑の人です。 ところが、「アスファルトの下の江戸」の「丼」の項は、文献調査ばかりで、考古学による調査については全く記述がありません、

2018-07-03 02:56:15 近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

なぜなら、”今私たちが「どんぶり」という言葉で思いうかべるような器が、発掘調査でほとんどみつかっていないからである。” 牛丼屋やそば屋の器である「どんぶり」は、江戸時代の地層からはほとんど発掘されていないのです。

2018-07-03 02:56:15 近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

蕎麦といえば江戸っ子のソウルフード、そのどんぶりが江戸時代の地層から”ほとんど発掘されていない”とはどういうことでしょうか? ヒントは、大森貝塚を発見したモースの写真コレクションにあります。

2018-07-04 03:04:48 近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

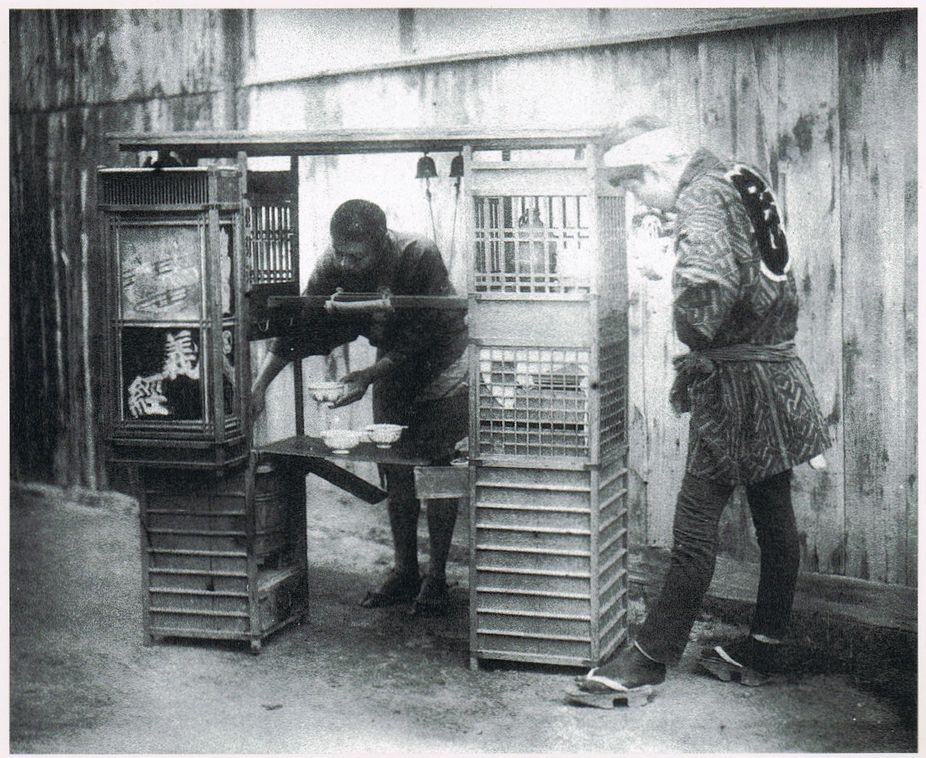

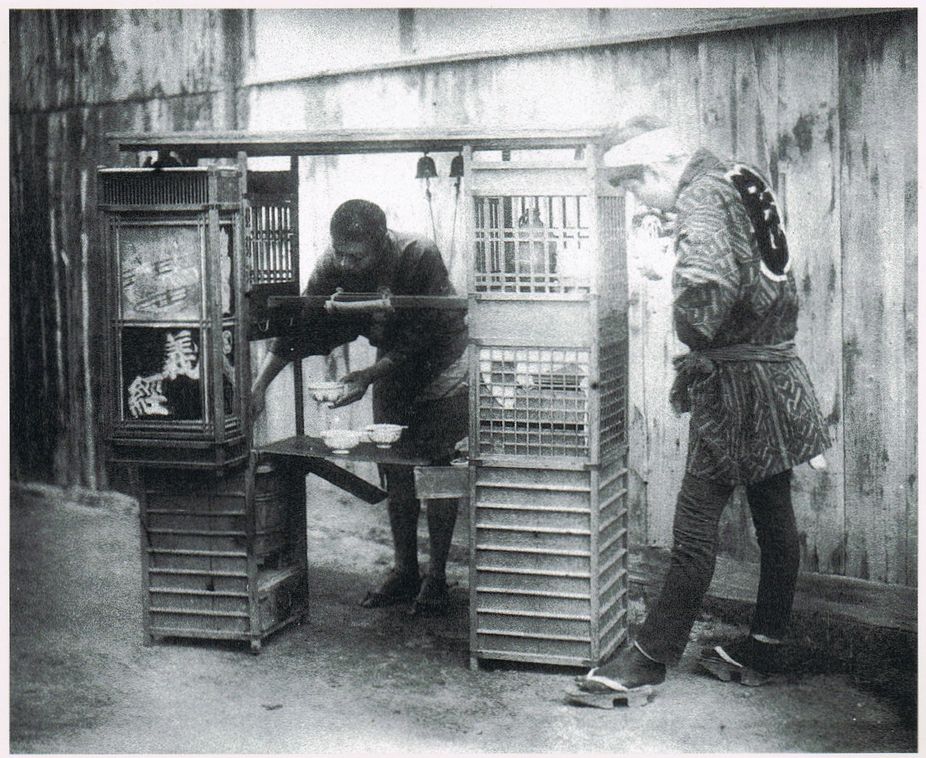

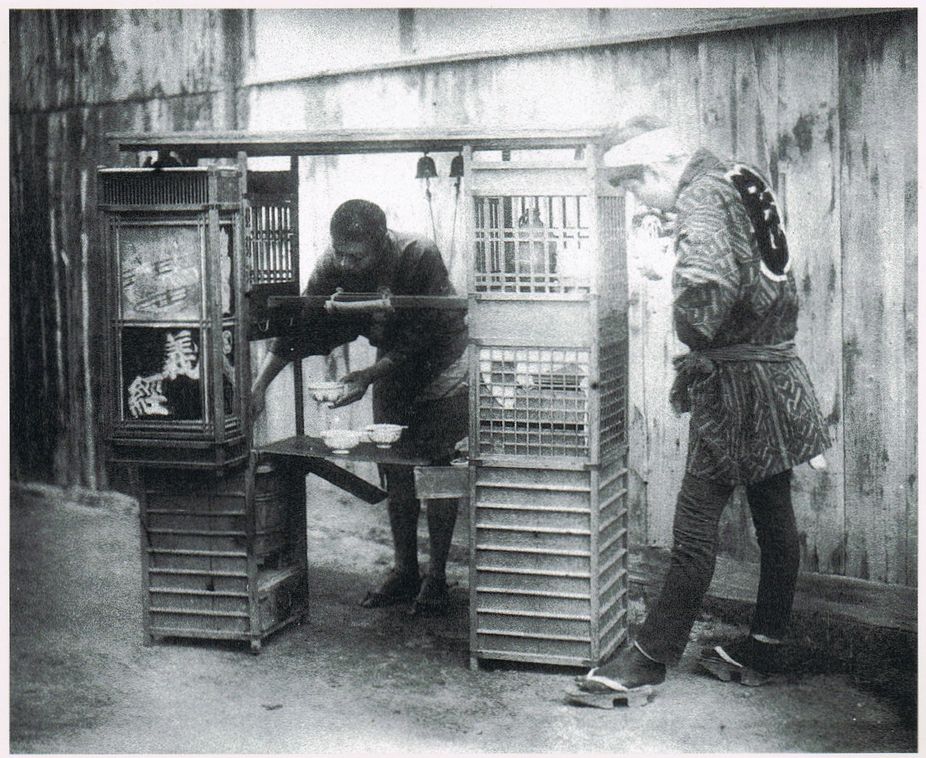

モースは明治時代の日本の風俗の記録に熱心でした。写真も多く残しており、そば屋の屋台の写真も残っています。 これが、推定明治23年頃のそば屋台です。 そば屋の屋台の「どんぶり」は、今でいうと茶碗ぐらいの大きさだったことがわかります。 pic.twitter.com/aPpAYTMGlT

2018-07-04 03:04:48 拡大

拡大

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

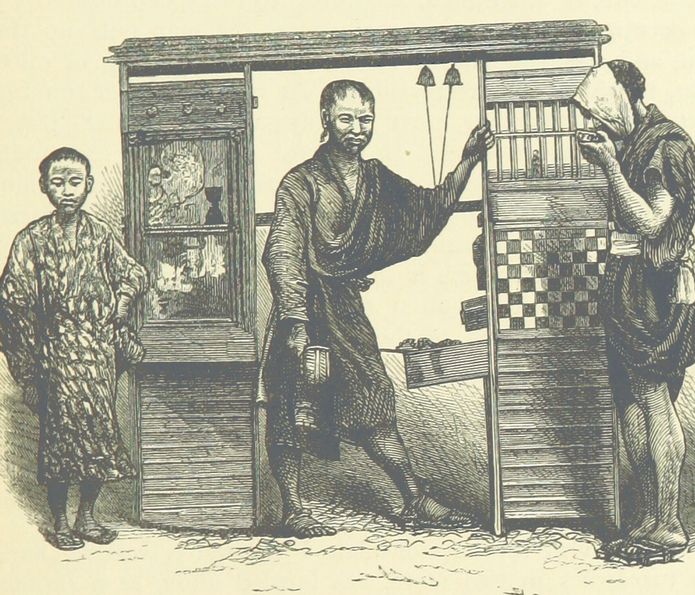

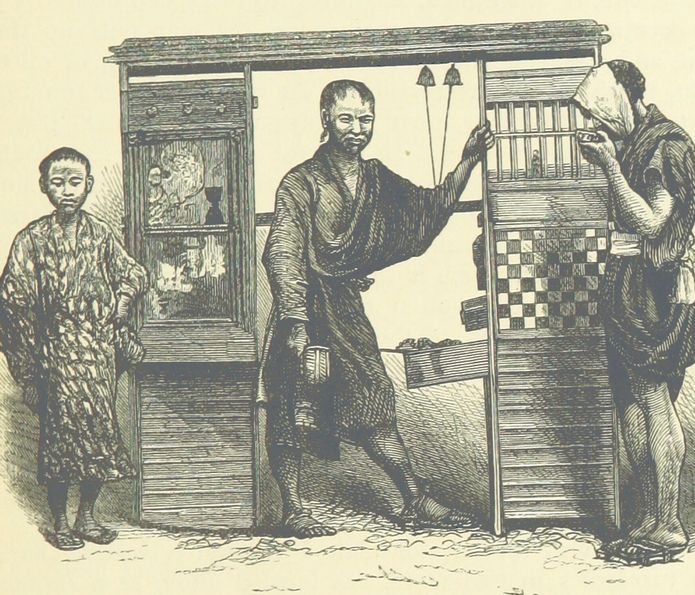

明治11年に来日した女流探検家イザベラ・バードの、そば屋台の絵です。 右端でそばをすする男が持つ丼鉢の大きさからも、そば屋のどんぶりは茶碗のように小さかったことがわかります。 pic.twitter.com/yJJhfrSuez

2018-07-04 03:04:49 拡大

拡大

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

ちなみに、明治33年頃の男性の身長は今より10センチ以上小さい、現代でいうと中学1年ぐらいの大きさです。 bit.ly/2NjITqJ

2018-07-04 03:04:49 近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

したがってモースの写真やバートの絵を見るときには、中1男子が丼鉢をもっていると脳内で置換する必要があります。 パッと見の印象よりも、丼鉢はさらに小さかったと思ってください。 pic.twitter.com/1u0FKOP838

2018-07-04 03:04:50 拡大

拡大

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

これで、現在のようなそば屋の「どんぶり」が、江戸時代の地層からほとんど発掘されない謎が解けました。 江戸時代のそば屋の丼鉢は、茶碗ぐらいの大きさなので、発掘されても「茶碗」としか認識されないのです。

2018-07-04 03:04:50 近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

浮世絵などに書かれた丼鉢が大きく見えるのは、デフォルメされて実際より大きく描かれていたからなのです。 明日は、他の資料から江戸時代の「丼鉢」と「茶碗」の大きさをさらに検証します。 pic.twitter.com/fUXPMOC5ta

2018-07-04 03:04:50 拡大

拡大

くう朝の、人生いろいろアリアリーナ的なエックスアカウント since 2010

@ichbinfumikun

くう朝の、人生いろいろアリアリーナ的なエックスアカウント since 2010

@ichbinfumikun

我輩ちゃんが文治当時平治師匠にテレビの中で時そばを教わったときに「今のどんぶりよりちいさい器の感じで」と言ってましたが、なるほど江戸明治のことが落語で伝わっているわけですな twitter.com/ksk18681912/st…

2018-07-05 07:57:08 (’-’*)♪

@Aki74442600

(’-’*)♪

@Aki74442600

@ksk18681912 数年前、京都市役所隣接の土地再開発で発掘作業のお手伝いに子供が参加しました。お金などは出てきませんでしたが、割れた茶碗のかけらが多数見つかりました。どれも小さくて薄いのに驚きました。小さいだけではなく薄いのが印象的でした。

2018-07-04 22:43:36 近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

@Aki74442600 以前江戸東京博物館で行われたモースコレクション展示においても、茶碗の小ささに驚く人がいました

2018-07-05 03:13:42 近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

明治時代のモースの写真やバードの描いた絵から、蕎麦に使う「丼鉢」が茶碗ぐらいの大きさしかなかったことがわかります。 さらに他の文献から、江戸時代の「丼鉢」の大きさを検証します。 pic.twitter.com/UjpGRjuBlf

2018-07-05 03:08:01 拡大

拡大

拡大

拡大

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

寛政9年(1797年)刊行の「詞葉の花」に次のような一説があります。 「コレ此土を丸めて、コウにぎりこぶしをこふ入れて、茶碗ができる。もっと大きくこしらへようと思えば、脇を入れる。これが茶の湯の茶碗の下地だ。」

2018-07-05 03:08:02 近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

「どんぶりはどうこしらへる。」 「どんぶりか、それは土をうすくして、膝頭へかぶせてぬけば、コレ此の通り。」 つまり、茶碗の内径は握りこぶしぐらいの大きさ、「どんぶり」の内径は膝頭ぐらいの大きさだというのです。

2018-07-05 03:08:02 近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

そば屋からもらったどんぶりを私の膝頭(身長171センチ)にかぶせると隙間が空きます。 膝頭の内径だとすると、江戸時代の「どんぶり」は現在のそれより小さめに感じます。

2018-07-05 03:08:02 近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

しかし、江戸時代の体躯は現在より小さかった、つまり膝頭も小さかったことを考慮しなくてはなりません。 bit.ly/2MKyEL7 江戸時代の成人男性の身長は155-158センチ。現在より15センチ前後小さく、現代でいうと小学6年生から中学1年生の男子の身長と同じくらいになります。

2018-07-05 03:08:03 近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

近代食文化研究会@新刊『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』発売中

@ksk18681912

小学6年生から中学1年生の男子の膝頭が「どんぶり」の内径、握りこぶしが茶碗の内径と考えると、江戸時代の「どんぶり」や茶碗は現在よりかなり小さかったことになります。

2018-07-05 03:08:03