哲学院生のアライさんによる哲学話

-

tetsugaku_arai

tetsugaku_arai

- 21216

- 121

- 5

- 417

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

⑤【自殺者クラブは何をしていた?②】 ここで受容された実証主義を非常に簡単に言えば、神学や哲学の抽象的な説を使わず、心理学的・歴史学的に社会や民族、人間の生について考えるものだったそうなのだ。そこには従来の哲学への批判、自然科学への接近があったけど、精神科学的でもあったのだ。

2019-07-09 22:40:03 哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

⑥【自殺者クラブは何をしていた?③】 メンバーはこうした実証主義を「干からびたもの」と考えつつ、自分たちの精神科学に応用して「生き生きしたもの」にしていったそうなのだ。 特にディルタイが実証主義者たちへの対抗として書いた論文が『精神科学序説』のもとになったのは、非常に興味深いのだ。

2019-07-09 22:41:26 哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

⑦【あの「自殺者クラブ」とは関係ない】 この「自殺者クラブ」は秘密結社の「自殺者クラブ」とも、小説の『自殺者クラブ』とも関係ないのだ。ちなみに原語はSelbstmörderklubなので、文字通り自殺者クラブなのだ。自死者クラブって訳せるか悩んだけど、ちょっと無理があると思ったのだ。おしまい

2019-07-09 22:42:19 哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

⑧【付け足し】 この論文の趣旨は(たぶん)、自殺者クラブの若い研究者を通じてフランス系(コントら)イギリス系(ミルら)の実証主義がドイツに入ってきたけど、その受容の仕方は特殊だった、という点にあるとは思うのだ。 (自殺者クラブのインパクトに比べ、ちょっと中身はニッチだったのだ…)

2019-07-10 00:11:53 哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

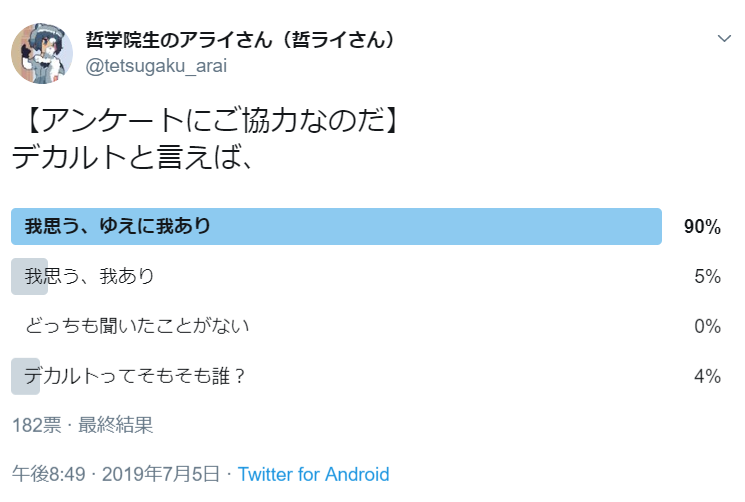

①【私は考える、ゆえに私はある?】 今回のお話はデカルトの「我思う、ゆえに我あり」を扱うのだ!いわずと知れたデカルトの命題なのだ!しかし、これに対し「我思う、我あり」の方が正しいのでは?という指摘もあるのだ。アンケートからわかるように「我思う、ゆえに我あり」で習った人が多いのだ。 pic.twitter.com/HHjef0QuTm

2019-07-19 11:59:27 拡大

拡大

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

②【参考文献と目次】 ・小林道夫編『哲学の歴史5 デカルト革命』、中央公論新社amazon.co.jp/%E5%93%B2%E5%A… ・小林道夫『デカルト入門』、ちくま新書 amazon.co.jp/dp/B00IM21XKO/… 【目次】 ③:デカルトの「我思うゆえに我あり」 ④~⑧:ガッサンディの批判とデカルトの反論 ⑨~⑩:最近のデカルト研究では?

2019-07-19 12:01:49 哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

③【方法的懐疑】 デカルトは確実な学の基礎のために、実生活とは異なる哲学上の探求として「方法的懐疑」を行うのだ。そこで少しでも疑わしい感覚や推理などは全部排除されていくのだけど、そう考えている私自身は存在するので、最後に「私は考える、ゆえに私はある」という第一原理が確立するのだ! pic.twitter.com/y8jzCH7wSX

2019-07-19 12:06:22 拡大

拡大

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

④【『省察』の出版】 その後デカルトはもっと専門的な『省察』を書くのだ。でも地動説を唱えたジョルダーノブルーノの火炙り事件に「まじでビビった」せいなのか(?)、新しく書いた『省察』をヨーロッパの名だたる思想家に送って論駁してもらい、その論駁に対する答弁も含めて『省察』を出版したのだ。 pic.twitter.com/JrxxAPis7E

2019-07-19 12:10:13 拡大

拡大

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

⑤【ガッサンディの批判】 その論駁の一つがガッサンディの批判なのだ。ガッサンディによれば「私は考える、ゆえに私はある」は「すべて考えるものはある」(大前提)、「私は考える」(小前提)、ゆえに「私はある」(結論)の三段論法によるので、これは大前提に依存する命題、つまり第一原理ではないのだ! pic.twitter.com/V5EU3nRQgh

2019-07-19 12:16:08 拡大

拡大

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

⑥【デカルトの応答】 しかしデカルトはこの推論説を退けるのだ。第一原理は推論ではなく「精神の単純な直観によっておのずから知られるもの」であり、私が考えているたびに私があることは直観的に真理!ということになると言ったのだ。そのため『省察』では「私はある、私は存在する」と書かれるのだ pic.twitter.com/qviEy6e1BQ

2019-07-19 12:19:03 拡大

拡大

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

⑦【フランス語とラテン語】 ちなみに、『方法序説』は一般向けにフランス語で書かれていたので「私は考える、ゆえに私はある」はje pense, donc je suiと書かれていたのだ。『省察』ではより専門的な内容がラテン語で書かれたのだ。「私はある、私は存在する」はラテン語でego sum, ego existoなのだ pic.twitter.com/BQekuEjJ3o

2019-07-19 12:21:55 拡大

拡大

拡大

拡大

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

⑧【私は考える、私はある?】 あと、「ゆえに」を入れると推論説だと思われる可能性があるので、哲学者や研究者の中には「私は考える、私はある」と表現する人もいるのだ。こうした表現をする人はこの命題を直観説から理解している可能性が高いのだ。この命題のことを「コギト」と呼ぶことが多いのだ pic.twitter.com/IiI8DVC4LS

2019-07-19 12:23:45 拡大

拡大

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

⑨【最近のデカルト研究では…?】 案外デカルト研究者って少ないけれど、最近では「デカルトが流用していたスコラ哲学の概念の意味からデカルトを再解釈する」、「コギトを言語行為(オースティン)として解釈する(もしくはその解釈を批判する)」といった研究がなされているようなのだ。 pic.twitter.com/KdaNvZd2yh

2019-07-19 12:25:43 拡大

拡大

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

⑩【最近の研究論文など】 アライさんが見つけたのはこのあたりなのだ ・田村歩「コギトの哲学史的解釈のための語彙論的調査および予備的考察」 ci.nii.ac.jp/naid/120006364… ・豊岡めぐみ「デカルト心身関係論の研究」 ci.nii.ac.jp/naid/500000978… →デカルト専門の教授がいる筑波大学に集まる傾向があるのだ pic.twitter.com/dheKrF3K30

2019-07-19 12:28:02 拡大

拡大

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

①【ヘーゲルの歴史哲学の常識が覆されそう?】 今回のお話ではヘーゲル「歴史哲学」を扱うのだ。独断的な歴史観で強引に世界史をまとめあげ、それを精神の必然的な展開ととらえる…そんな風に理解されがちな歴史哲学だけど、最近こうした理解も危うくなっているのだ。そこには資料の改ざん問題が…!? pic.twitter.com/B41pshyvRj

2019-07-28 12:38:39 拡大

拡大

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

②【参考文献と目次】 事前アンケートではこんな感じだったのだ twitter.com/tetsugaku_arai… ・文献 伊坂青司「ヘーゲル歴史哲学の原型と変容」(思想1086) ci.nii.ac.jp/naid/400202020… 伊坂青司訳『世界史の哲学講義』(あとがきも含) ・目次 ③④ヘーゲル歴史哲学 ⑤-⑫改ざんと本来の姿 ⑬-⑮おまけ

2019-07-28 12:43:46 哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

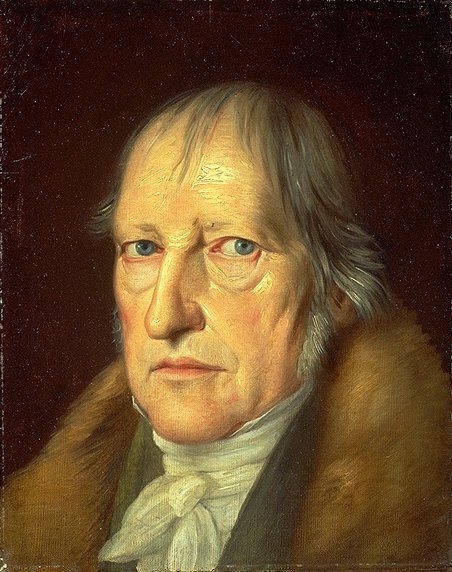

③【ヘーゲルの「歴史哲学」とは】 ヘーゲルの歴史哲学は主に『歴史哲学講義』から ・世界史はプログラムに沿って必然的に進んでいく ・アジア→ギリシア→ローマ→ゲルマンの順に発展してきた ・世界史は自由がだんだん増えていく過程 などと理解されることが多く、画像の引用などが有名なのだ。 pic.twitter.com/VOwrqRPgfD

2019-07-28 13:02:23 拡大

拡大

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

④【受容と非難】 こうした歴史哲学をマルクスなどが受容した(?)けど、間違った理解も含めると以下のような非難があるのだ ・自由がない ・思弁的すぎる ・観念論的すぎる ・歴史学的に根拠が乏しい ・こういう大きな歴史はもう無理だよ(ポストモダン?) ・アジアに対するヨーロッパ偏重だ pic.twitter.com/lubwZ0hjwH

2019-07-28 13:04:18 拡大

拡大

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

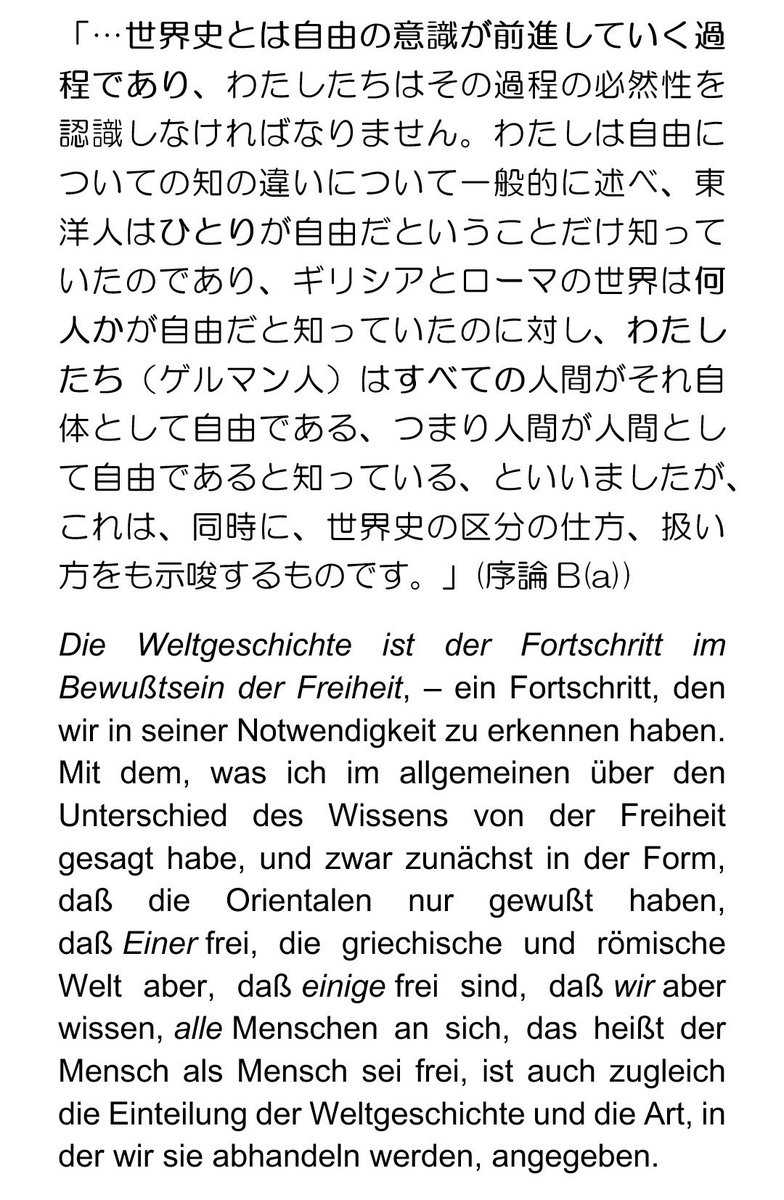

⑤【実は改ざんされていた】 この本は実は講義録で、1837年に弟子のガンスがヘーゲル著作の一つとして刊行したものだったのだ。しかし、彼(ら?)はいろんな筆記録を参照してやりたい放題編集したそうなのだ。筆記録を混ぜ合わせて「自分たちが思うヘーゲル歴史哲学講義」をつくったらしいのだ。 pic.twitter.com/vV3wfmZBg4

2019-07-28 13:16:10 拡大

拡大

拡大

拡大

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

⑥【講義は何度も行われていた】 この講義は1822年から約5回、隔年で行われていたのだ。ついに1996年に1822/23年の筆記録が出版されていろいろ発覚したのだ。たとえば最初の年の筆記録から例のガンス版著作に採用された箇所はほとんどなかったそうなのだ。ちなみに他の分の講義録も出版予定なのだ。 pic.twitter.com/LUl1mgdKfn

2019-07-28 13:18:20 拡大

拡大

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

⑦【初期講義の筆記録は全然違う?】 ここからは初期講義の筆記録と、ガンス版などとの違いを取り上げていくのだ。最初のガンス版とかは筆記録をもとにカットしたり手を加えたりしたものだけど、新しく出版された筆記録はなるべく筆記録をそのまま整理したものなのだ。これこそ文献学の模範…!!!?

2019-07-28 13:20:35 哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

⑧【違う点①地理的・風土的・文化的】 そもそもヘーゲルは講義以前から「地理的」な観点で各国の「風土」の違いを見いだしており、初期講義も同様に、海や風土によって国家体制などが異なることを示していたのだ。しかしガンス版では「自由な人間の数」だけに焦点が当てられてしまったようなのだ。

2019-07-28 13:23:13 哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

⑨【違う点②自由の意味】 さらに、引用であったように「自由な人間の数?」がガンス版では問題になっていたけど、実際は「宗教上の自由」が論点だったようなのだ。「ゲルマン諸民族はキリスト教において…精神の自由がその最も本来の本性をなすという意識に到達している」ことが示されていたのだ。

2019-07-28 13:24:46 哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

⑩【違う点②自由の意味2】 つまり、時がたつにつれ、必然的に自由な人の数が増える、というよりも、「自由についての意識」が、宗教上のものとして知られていくことが問題になっているのだ。ゲルマン諸民族の国家においてはこの自由がキリスト教において意識されていたのだ。ガンス版もたぶん同じ。

2019-07-28 13:26:13 哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

哲学院生のアライさん(哲ライさん)

@tetsugaku_arai

⑪【違う点③国家主義じゃない】 ドイツ統一の風潮の中、プロイセンVSオーストリアだったこの時代、ヘーゲル関係者はプロイセン―プロテスタントが「精神の自由」という点で勝っていると考えて編集(改ざん)したけど、ヘーゲルは国家主義的ではなく、ゲルマン民族全体を論じようとしたらしいのだ。 pic.twitter.com/Y4SpykKEdY

2019-07-28 13:28:28 拡大

拡大